具体描述

用户评价

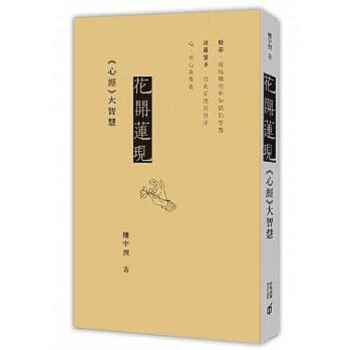

这本书的语言风格非常独特,它巧妙地平衡了学术的专业性与阅读的流畅性。一方面,它毫不避讳地使用了许多道教学术语,这对于有一定基础的读者来说,无疑是提供了精确的表达;但另一方面,作者又非常擅长运用形象化的比喻和现代化的阐释工具,将那些高悬于云端的概念拉回到可以理解的层面。我尤其欣赏那些在关键概念旁插入的“思考拓展”部分,它不像生硬的脚注,而更像是一位智者在旁低语,引导读者自行去构建更广阔的联想空间,去思考这些古代智慧在当代社会语境下的意义。行文之中,时而可见那种古典文献特有的凝练与遒劲,时而又流露出当代学者那种严谨而富有激情的求知态度,读起来绝不枯燥乏味,反而有一种在古今对话中激发出新火花的畅快感。

评分作为一名对东方哲学抱有浓厚兴趣的业余爱好者,我发现这本书的价值远超出了它作为“教材”的定义。它更像是一张精细绘制的文化地图,清晰地标注了道家思想在历史长河中每一个重要的分支点和交汇处。我惊喜地发现,许多我过去只在零星文章中接触到的概念,在这本书里得到了系统性的归纳和对比。例如,对于“有”与“无”的辩证关系,书中展示了不同时期不同学派如何解读同一命题,其差异之细微,令人叹为观止。这极大地拓宽了我对道家内部多元性的认知,打破了我过去对道教概念的刻板印象。它教会我的不只是“是什么”,更是“为什么会发展成这样”,这种追根溯源的能力,对于理解任何一种深厚文化底蕴的体系都是至关重要的。

评分这本书的排版和注释系统做得堪称典范,极大地提升了研究和学习的效率。通常学术著作中,注释往往分散在页脚或书末,查阅起来非常麻烦,但这本教材似乎预见到了读者可能遇到的困难,在引文和关键术语的解释上,采用了非常清晰的左右分栏或行内补充的方式,使得读者在不中断阅读主线的情况下,就能迅速获取必要的背景信息和出处考证。而且,那些复杂的术语表和索引部分做得非常详尽,检索起来得心应手,这对于需要频繁回溯查阅的读者来说,无疑是省下了大量宝贵的时间。整体来看,出版方和作者对“如何高效地阅读和学习”这一点考虑得非常周到,使得这本厚重的著作,在实际使用中,操作体验却异常流畅,真正体现了“学而不厌”的实用主义精神。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,封面选用了那种略带古朴感的纸张,触感温润而扎实,中间的烫金字体在灯光下熠熠生辉,显得既庄重又不失雅致。尤其是封面上那幅意境深远的写意山水画,笔触简洁却韵味无穷,仿佛能透过纸面感受到道家文化中那种“天人合一”的广阔胸襟。内页的纸张选用也很考究,米白色的纸张不仅保护了视力,也让长时间阅读变得更加舒适。装订工艺更是体现了出版方的用心,书脊平整,翻页顺滑,即便是经常翻阅,也不担心出现散页或破损的问题。这种对细节的极致追求,让一本学术性的著作在视觉和触觉上都达到了极高的享受,不得不说,这不仅仅是一本书,更像是一件精心制作的工艺品,让人从捧起它的那一刻起,就能感受到一种对知识的敬畏与珍视。

评分初读这本大部头,我最大的感受是其内容的体系性和逻辑性的严谨,作者在梳理道家核心思想脉络时,展现出了令人赞叹的学识深度。不同于市面上许多零散的道学普及读物,这本书似乎构建了一个完整的知识框架,从最基础的道家哲学观念,到后世各个流派的演变与争鸣,都做了细致的梳理和论证。特别是一些晦涩难懂的经典段落,作者没有停留在简单的字面解释,而是结合历史背景和后世的注释,进行了一次深入的“考古式”挖掘,使得那些沉睡在古籍中的智慧重新焕发出清晰的光彩。阅读过程中,我常常需要放慢速度,反复咀嚼那些精辟的论述,感觉自己像是跟随一位经验丰富的向导,穿越了漫长的历史长廊,终于找到了理解道家精髓的正确路径。这种深入骨髓的条理感和层层递进的论证,是真正能让人建立起扎实学术基础的佳作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有