![彭学军心灵成长桥梁书——我的小狗叫“哥哥” [6-8岁]](https://pic.tinynews.org/12359005/5b163a95N267c2a29.jpg)

具体描述

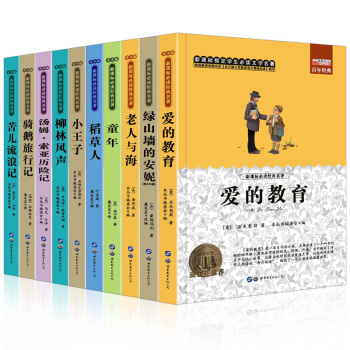

内容简介

这是著名儿童文学作家彭学军为小学低年级的小读者创作的一本桥梁书。作品以成长与友情为主题,用清澈明亮的文字、典雅温婉的叙述,反映着当代小学生的生活状态,为小读者精心营造出了一片又一片盈盈的文学绿洲,带领小读者走过成长路上的磕磕绊绊,让他们在挫折中逐渐学会坚强和成熟。作品还配以大量精美插图,以图文并茂的形式,带领小读者由亲子阅读逐步过渡到自主阅读。

“哥哥”是小男孩小奕养的一条可爱的小狗,它是小奕成长过程中*亲密的伙伴。有一天,发生了一件奇怪的、不可思议的事情——“哥哥”走进了电梯里后,就消失了,再也不见了。失去了“哥哥”的陪伴,小奕深受打击,从此失语,并把自己完全封闭起来……多年以后,小奕慢慢长大了,有一天他在电视上看到了一个远在太平洋一个小岛上的男孩,他说,这就是他的“哥哥”。这到底是怎么回事呢?

作者简介

彭学军生于湖南吉首,出版有《你是我的妹》《腰门》《森林里的小火车》等多部小说和散文集。她善于用浸润着浓郁生活汁液的情节和细节,真实地呈现出普通孩子的特殊生活遭际和成长历程,给人以深刻而丰富的情愫感染、审美享受和思想启迪。曾获宋庆龄儿童文学奖小说大奖、全国优秀儿童文学奖、“中国好书”奖,中宣部“五个一工程”优秀图书奖、冰心儿童文学奖、陈伯吹国际儿童文学奖等多种奖项。

内页插图

用户评价

这本名为《星尘的回响》的科幻小说,构建了一个宏大而又细腻的宇宙图景。作者在开篇便将读者抛入了一个濒临崩溃的星际联邦,那里充满了权力斗争与古老的预言。叙事节奏张弛有度,时而如同宇宙尘埃般缓慢地铺陈历史的厚重感,时而又在关键的太空追逐战中陡然加速,让人心跳加速。尤其值得称赞的是,书中对人工智能“织梦者”的刻画,它不再是冰冷的机器,而是拥有了近乎人类的情感挣扎与哲学困惑。我花了很长时间去揣摩它那几段关于“存在意义”的独白,那种介于逻辑与虚无之间的表达,极具感染力。书中对不同行星文明的文化差异描写也颇为考究,从充斥着蒸汽朋克机械美学的“熔炉星”到依赖生物科技的“静默之海”,每一个场景都仿佛触手可及,充满了异星的芬芳与危险。整体而言,它成功地融合了太空歌剧的磅礴与赛博朋克的内省,让人在追逐光明与黑暗的旅程中,不断反思科技与人性的界限。

评分《古堡秘录:纹章学的隐秘艺术》这本书,与其说是一本教科书,不如说是一部充满了悬念的侦探小说。它深入剖析了中世纪欧洲贵族纹章背后的政治意义、家族血脉传承以及隐藏的密码学知识。作者的学术功底深厚毋庸置疑,但更难得的是,她避开了枯燥的罗列,而是将每一个纹章元素——狮鹫、鸢尾花、斜杠——都置于具体的历史情境中进行解读。我特别喜欢其中关于“色块象征”的一章,它揭示了紫色可能代表着皇室的骄傲,而蓝色则象征着忠诚,这些看似简单的色彩背后,承载了数百年的权力博弈与荣誉信条。阅读过程中,我感觉自己仿佛是潜入了一座欧洲档案馆的密室,空气中弥漫着羊皮纸和灰尘的气味,每破译一个纹章,就如同打开了一扇通往过去权力核心的秘密通道。对于历史爱好者来说,这本书提供了全新的、极具穿透力的解读视角。

评分这部名为《极地回声》的自然文学作品,完全颠覆了我对“冰雪世界”的刻板印象。作者用了整整一年时间,跟随一支考察队深入北极腹地,记录那里的生态系统。文字的描摹极其写实,冷峻得如同那里的气温,但又充满了生命力的顽强。最让我震撼的是关于海象迁徙的段落,不是宏大的全景展示,而是聚焦于一只老海象如何凭借着古老的记忆,带领族群穿越风暴。作者精准地捕捉到了那种近乎本能的集体智慧,以及个体在严酷环境下的孤寂与坚持。语言上,她善用感官的交织,比如描述冰层断裂时那种“听得见的寂静”和“视觉上的刺痛感”,极大地增强了现场感。这本书读起来需要耐心,因为它不追求情节的戏剧性,而是力求还原自然界最真实的、不带人类情感滤镜的运行法则,读完后,对生命的敬畏感油然而生。

评分我最近翻阅了一本非常治愈的散文集《苔藓与旧时光的私语》。这本书的语言风格极其内敛且富有画面感,像是雨后清晨,阳光穿过湿润的叶片洒在地上的光斑,温柔却又清晰地勾勒出生活的纹理。作者似乎总能捕捉到那些稍纵即逝的、日常生活中极易被忽略的微小事物——比如一个生锈的门把手上凝结的露珠,或者是一本旧书页边角泛黄的霉斑。她将这些细节放大,赋予它们超越物质本身的重量和故事感。阅读时,我常常需要停下来,不是因为情节的复杂,而是因为那些精准的比喻让我产生了强烈的共情,仿佛作者正坐在我对面,低声讲述着她过去某个宁静的下午。这本书的结构松散却又内在统一,每一篇短文都像是一块被时间打磨光滑的鹅卵石,光滑圆润,适合在独处的时刻,伴着一杯热茶细细品味,它带来的不是强烈的冲击,而是一种深沉、持久的宁静感,让人不自觉地放慢了呼吸。

评分《烹饪的哲学:从泥土到餐桌的100种信仰》这本书,以一种近乎冥想的方式探讨了食物与人类精神世界的联系。它不是一本菜谱,而是一本关于“如何对待原材料”的思考录。作者将制作一道菜的过程,比作一次对自然的谦卑致敬。比如,在描述如何处理一块上等的牛肉时,她花费了大量的篇幅来探讨牧场土壤的矿物质含量对肉质风味的影响,这种追根溯源的深度,远超出了普通的烹饪技巧。全书的论述节奏非常缓慢、沉稳,语句结构复杂而富有韵律感,像是在进行一场漫长的、关于“慢生活”的布道。我尤其欣赏作者提出的“食物即记忆的载体”这一观点,每一道菜肴的味道,都与童年、失去和团聚紧密相连。这本书让我重新审视了每一次进食的行为,不再是简单的能量补充,而是一种文化、历史和情感的交汇点。

评分书的纸张质量很好,信奈京东

评分给宝贝买的,一直信赖京东,应该会很不错吧

评分很好

评分给儿子买的,很好看!

评分给女儿买来暑假看的,挺好的

评分图书质量不错,儿子很喜欢

评分好好

评分很好

评分很好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国经典动画大全集 阿凡提的故事全集 注音版(套装全7册) [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12288644/5a3b5d4dN97f8c582.jpg)

![迪士尼数理逻辑训练 119个游戏练出聪明大脑 [3-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12315351/5aab90f7Na679378c.jpg)