具体描述

内容简介

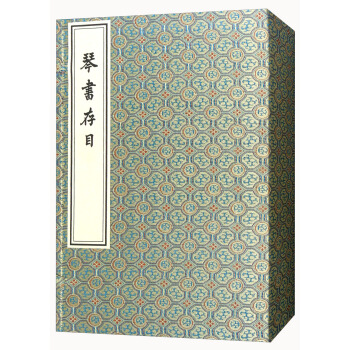

古琴是中华文化中颇具魅力的艺术形式之一,其与书法、绘画、围棋并为文人雅士必备之一艺,而在中国古代文明历程中绵延不息,成为人们修身养性,以为文雅的具体表现,故有“琴棋书画”四雅之说。中国古琴有着悠久历史,早在远古时期便出现在古代的祭祀或盛典之上。传说神农氏“削桐为琴,绳丝为弦”创造了琴,也有“伏羲作琴”之说,“舜作五弦之琴,以歌南风”之传。古琴,以其历史之悠久、蕴育之深邃、意境之空灵,在中国乐坛,乃至中华文明历程中,显示出极其显着的艺术魅力,并在以后的发展过程之中,为儒、道、佛各家分别赋予了更为深邃的文化内涵成为华夏文明的重要内容之一。故此,琴被视为“八音之首”,“冠众乐之长,统大雅之尊”。二〇〇三年联合国教科文组织将我国古琴列为“人类口头与非物质遗产代表作”,也恰恰体现出中国古琴的丰厚的文化内涵和无穷的艺术魅力。

内页插图

目录

琴书存目一琴书存目二

琴书存目三

前言/序言

古琴是中华文化中颇具魅力的艺术形式之一,其与书法、绘画、围棋并为文人雅士必备之一艺,而在中国古代文明历程中绵延不息,成为人们修身养性,以为文雅的具体表现,故有“琴棋书画”四雅之说。中国古琴有着悠久历史,早在远古时期便出现在古代的祭祀或盛典之上。传说神农氏“削桐为琴,绳丝为弦”创造了琴,也有“伏羲作琴”之说,“舜作五弦之琴,以歌南风”之传。古琴,以其历史之悠久、蕴育之深邃、意境之空灵,在中国乐坛,乃至中华文明历程中,显示出极其显着的艺术魅力,并在以后的发展过程之中,为儒、道、佛各家分别赋予了更为深邃的文化内涵成为华夏文明的重要内容之一。故此,琴被视为“八音之首”,“冠众乐之长,统大雅之尊”。二〇〇三年联合国教科文组织将我国古琴列为“人类口头与非物质遗产代表作”,也恰恰体现出中国古琴的丰厚的文化内涵和无穷的艺术魅力。

用户评价

拿到《琴书存目》的时候,我最先注意到的是它的整体结构。三册书的划分清晰明了,每一册似乎都侧重于不同的方面,这使得我能够有条不紊地进行阅读和学习。我本身就是一名古琴爱好者,但受限于资料的匮乏,很多时候都只能通过零散的信息来拼凑对古琴音乐的认知。《琴书存目》则提供了一个相对完整的体系,它不仅收录了大量的琴曲,更重要的是,它背后所附带的学术研究,让我对这些曲子有了更深入的理解。比如,其中对一些古老琴谱的考据,揭示了许多历史的迷雾,这是我之前从未接触过的。

评分这套《琴书存目》我最近才入手,其实我对古代琴谱的兴趣由来已久,但一直找不到特别合适的入门读物。市面上很多古籍整理要么过于晦涩,要么就是简单罗列,很难让人真正领略到其中精髓。《琴书存目》这套书的出现,简直是瞌睡了有人送枕头。它的编排方式非常人性化,不仅仅是把古籍直接影印出来,更重要的是,它有相当详尽的考证和注释。我尤其喜欢它对每首琴曲的背景介绍,包括作者生平、创作年代、创作意图,甚至是当时的历史风貌。这让我感觉不再是枯燥地对着一堆符号,而是能与古人进行一场跨越时空的对话。

评分说实话,我是在一个偶然的机会下得知《琴书存目》的,当时正在查找一些关于古代音乐史的资料,无意中看到了它的介绍。我一直对中国传统音乐有着浓厚的兴趣,尤其对那些流传下来的古琴曲谱情有独钟。这套书的出现,无疑为我提供了一个非常宝贵的学习资源。它不仅仅是一本琴谱的集合,更像是一部微型的中国古代音乐史的缩影。通过对其中曲谱的梳理和解读,我能感受到不同时期、不同地域的音乐风格差异,以及它们背后所承载的文化内涵。

评分初拿到《琴书存目》这函三册,我本来是抱着一种试试看的心态,毕竟“存目”这个词听起来就有点像目录,担心内容会比较单薄。没想到,打开之后却被深深吸引了。这套书的装帧设计就很有古韵,纸张的质感也相当不错,捧在手里沉甸甸的,很有分量。我最看重的是它的学术价值,里面的考证部分做得很扎实,对于一些版本差异、曲名讹误之处,都做了细致的辨析。这对于我们这些非专业研究者来说,简直是福音,能够帮助我们建立起更准确的认知框架,避免被误导。

评分一直以来,我对古琴这门艺术都怀揣着一份敬意,总觉得它蕴含着一种宁静致远、超然物外的东方哲学。当我翻阅《琴书存目》这套书时,这种感觉更加强烈了。它不是那种快餐式的知识输出,而是需要你静下心来,慢慢品味,细细体会。我特别喜欢它在梳理琴谱的同时,还融入了对当时社会文化背景的描绘,这让我觉得,弹奏这些古琴曲,不仅仅是手指的技艺,更是一种对历史和文化的传承。书中的一些注释,对于曲子的意境、演奏的要领都有很细致的阐述,这对于我这样的初学者来说,简直是如获至宝。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有