具体描述

编辑推荐

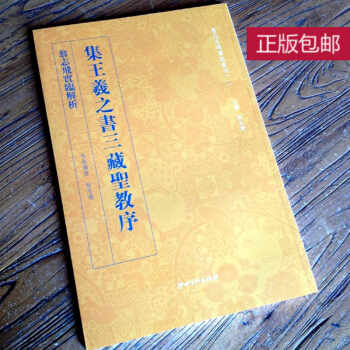

经乾嘉重臣孙尔准、刘铨福,清末罗振玉等递藏,棉纸精拓,墨气沉古,与清宫养心殿藏内府本(传世旧本)相校,考据悉同,堪比伯仲,非后拓者可拟。内容简介

《郭氏家庙碑》全称《有唐故中大夫使持节寿州诸军事寿州刺史上柱国赠太保郭公庙碑铭》,广德二年(七六四)十一月二十一日,唐名将郭子仪为其父郭敬之所立家庙碑。螭首方座,碑额「大唐赠太保兴国贞公庙碑」乃代宗李豫隶书,碑阳颜真卿撰並正书,凡三十行,行五十八字,碑阴刻郭氏子孙官职姓名,四列三十四行,无书者姓名。旧在陕西西安府布政司署内,二十世纪五十年代移入西安碑林。书此碑时正值鲁公盛年,雄健之风,跃然碑面,清人王文治评其「银钩铁画,龙跳虎臥」。郭、颜二人同朝为官,相交甚笃,颜稿行名篇《争座位帖》即为郭子仪鸣不平者,亦书于同年。清嘉庆十七年(一八一二)末行「建」字下空一格,加刻赵怀玉、董曾臣等观款,所见晚拓多为此种。世有翻刻,失原字神韵,天津杨柳青印称「宋拓」者即为翻本;南宋留元刚《忠义堂帖》所刻,离颜书风神亦远。而此碑早期善拓极罕,据定海方氏《校碑随笔》,宋拓本铭词内第二句「虢土」之「虢」字右半清晰,清初尚可辨,后漫漶不清,此等宋本今不可见。明拓铭词「芝馥兰芳」四字清晰,清初后「馥」「兰」二字已损。传世印本,唯上世纪八十年代文物社《颜真卿》五册所收清宫养心殿藏内府本旧,「馥」「兰」虽损尚存,清晰可辨。忽又见此本,名家藏印累累,曾经乾嘉重臣孙尔准、刘铨福,清末罗振玉等递藏,棉纸精拓,墨气沉古,取与清宫本相校,考据悉同,堪比伯仲,非后拓者可拟。今辗转归海上无尘书屋主人所有,由宝玥斋精印行世,广惠墨林,喜颜书者当知其可珍可贵!

民国二十年,北方诸省旱灾,南方又遭风潮之厄,罗振玉在京师举办拍卖展览,出售雪堂所藏金石书画珍品来赈济灾民,是册即是目录中所列之「孙平叔藏明拓本」,标价银元二百四十元。

作者简介

福州市宝玥斋文化传播有限公司,是专业从事国学艺术产品开发、制作、销售和电子商务服务的文化创意公司。致力于书法碑帖的出版,以“佳本景印、经典传承”为宗旨,影印高质量的碑帖出版物,为书法爱好者的学习、欣赏提供一个良好的印本。用户评价

坦率地说,我最初是带着一丝疑虑来翻阅这本大部头的,生怕内容过于专业化导致阅读门槛过高。然而,实际阅读体验却完全颠覆了我的预期。作者在处理专业术语时,总能适时地加入生动的注释或背景介绍,有效地搭建起了专业知识与普通读者之间的桥梁。它不是那种高高在上、拒人于千里之外的学术著作,而更像是一部精心编排的导览手册,每一步都引导得恰到好处,既保证了知识的深度,又极大地提升了阅读的流畅性。这种“润物细无声”的教育方式,让我学到了很多过去从未接触过的新知,而且是在一个非常舒适的状态下完成的。对于想要系统了解某一领域,但又害怕被晦涩理论劝退的读者来说,这本书无疑是一个绝佳的选择。

评分从装帧的视角来看,这部作品的用心程度堪称典范。每一次翻开书页,都能闻到一股淡淡的特有的油墨与纸张混合的香气,这种嗅觉上的体验是数字阅读永远无法替代的。书中的插图和图表的处理尤其令人印象深刻,它们的清晰度和色彩还原度极高,完全服务于内容的阐释,而不是为了炫技。许多复杂的概念,通过那些精美的图解瞬间变得豁然开朗,这对于理解那些抽象的理论框架无疑起到了关键性的辅助作用。我尤其关注到对一些历史遗物的拓片或复原图的精细描摹,那种线条的力度和层次感,体现了对原作精神的深刻理解与忠实再现。可以说,这本书在视觉美学和功能性之间找到了一个近乎完美的平衡点,是一件值得放在书架上细细品味的艺术品。

评分这本书的叙事风格简直是一股清流,它没有那种故作高深的学术腔调,反而采用了非常平实、近乎讲述故事的口吻来铺陈宏大的历史背景。我特别喜欢作者在描绘人物情感时所流露出的那种细腻和真挚,即便隔着千山万水,那些古代士人的抱负、隐忍与豪情,都能通过文字直抵人心。有时候读到某个段落,会忍不住停下来,陷入沉思,想象着那个特定时代的风云变幻与个人命运的交织。这种叙事上的“烟火气”,使得原本可能显得枯燥的史料变得鲜活起来,阅读过程轻松而愉悦,完全没有被知识点堆砌所累。它成功地将冰冷的史实温度化了,让读者感觉自己不是在阅读一份档案,而是在与一位博学的老者促膝长谈,分享他毕生所学。

评分这本书最让我感到震撼的是其逻辑结构的严密性与内在的张力。它并非简单的时间线罗列,而是巧妙地运用了多维度的分析视角,将不同的历史侧面、文化影响和现实意义编织成一个紧密相连的整体。阅读过程中,你会不断地发现线索之间的相互印证和呼应,仿佛在解开一个精心布局的谜题,每解开一个环节,都会对整体脉络有更深一层的领悟。这种结构上的精妙布局,体现了作者极强的宏观掌控能力,让读者在跟随叙事前进的同时,也能清晰地看到全貌。我甚至会特意回顾之前读过的章节,来体会作者是如何为后面的论点埋下伏笔的,这种回味无穷的阅读体验,是许多普通读物难以企及的。

评分这部厚重的典籍,甫一上手便觉分量十足,封面那种沉稳的墨色,配合着泛着微光的纸张,让人联想到历史长河中那些不朽的篇章。它不仅仅是一本书,更像是一扇通往古代的门,每一次翻阅都充满了对往昔岁月的敬畏。我最欣赏的是它对于细节的考究,那些精妙的版式设计,排版的疏密有致,读起来丝毫没有压迫感,反而有一种在雅致园林中漫步的从容。尤其是在描述古建筑的结构时,文字的精准与意境的营造达到了完美的平衡,仿佛能亲眼看见那些雕梁画栋的宏伟气象。这种对文化遗产的尊重,通过书籍本身的质感便已全然传递出来,让人在沉浸于文字内容的同时,也对出版方的匠心独运深感赞叹。它让阅读变成了一种近乎仪式感的体验,每一次静心阅读,都能从中汲取到超越文字本身的力量。

评分好书!

评分书很好

评分书很好

评分书很好

评分好书!

评分书很好

评分书很好

评分好书!

评分好书!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有