具体描述

内容简介

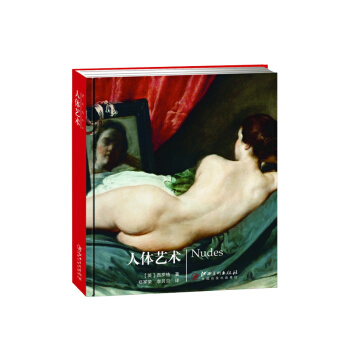

艺术是人身体的外在之美,可观可赏。包 括 雕 塑 , 绘 画 等。 它 早 起 源 于十五六世纪后文艺复兴的意大利和法国,利用古代神话题材进行艺术创作,一方面 是表现人体本身的美,另一方面 是借以表达社会和人性的真善恶。本书通过大量展示作品所创作的人物背景、色调、构图,使读者了解作品产生的时间、历史背景、创作思想。体现不同作者的创作理念。

内页插图

用户评价

读完这本书,我感到一种近乎沉重的敬畏感,这绝不是一本轻松的艺术读物,它更像是一部艺术家献祭给“形式”的宣言。我过去收藏了不少关于古典雕塑和文艺复兴时期素描的研究资料,但《艺术广场》带来的冲击力是全新的。它没有那种宏大的叙事背景,没有神话故事的加持,它只是纯粹地、赤裸裸地将人体作为探讨美学结构和动态平衡的终极载体。最让我印象深刻的是其中关于“负空间”的处理。很多画面中,被描绘的人体占据的比例并不大,但周围留白的区域,那些空气的流动,反而构建出一种强大的张力。这种对“无形”的驾驭,比对“有形”的描摹要困难得多,它需要创作者对构图有着近乎偏执的控制力。我尝试着去临摹其中一幅侧卧的姿势,无论如何都觉得少了那么一点“呼吸感”,仿佛我画出来的是一块坚硬的石头,而非富有弹性的生命体。这促使我开始反思,我们日常生活中对“完美”的定义,往往太过依赖于对称和比例,而这本书告诉我们,真正的美,往往隐藏在那些细微的不对称、那些短暂的失衡之中,那是生命力的真实写照,远比僵硬的几何图形要迷人得多。

评分我必须承认,最初翻阅这本书时,我差点因为某些画面的写实程度而感到不适,但很快,这种生理上的反应就被艺术的强大力量所取代了。这本书超越了单纯的“再现”层面,它深入到了“感知”和“情感的转译”。很多画面并不是在描绘一个“好看”的人体,而是在探索一种情绪状态——是焦虑、是沉醉、是疲惫还是瞬间的爆发力。例如,有一组关于双人肢体交缠的练习,它们没有明确的叙事,但那种彼此依靠又互相挤压的微妙关系,让人联想到人际交往中的复杂性。纸上的线条仿佛成了情绪的导火索,每一根肌肉的紧绷,每一次皮肤的拉扯,都在无声地诉说着某种人性的困境或和谐。这让我开始思考,我们习惯了用服装和环境来定义和隐藏自我,而这本书却是毫不留情地将我们还原成最原始的、最脆弱的形态,然后邀请我们去欣赏这种赤裸裸的真实。这是一种需要勇气去面对的艺术,它要求读者放下所有预设的审美标准,用心灵去感受那些被线条捕捉到的生命波动。

评分这本书的装帧设计本身就值得称赞,那种略带粗粝的纸张触感,与内容本身的细腻形成了有趣的对比。说实话,我本来以为这会是一本偏向学术研究的资料集,毕竟这种对人体结构如此细致入微的探索,往往带有强烈的学院派色彩。但是,它的呈现方式却出奇地自由和跳跃。它不像教科书那样循规蹈矩地从头部画到脚部,而是将不同角度、不同光线下的片段随机地拼贴在一起,形成一种类似意识流的观感。你可能上一页还在看一个趴在地上的躯干特写,下一页就跳跃到一个正在拉伸的背部线条,这种打乱时间顺序的编辑手法,反而让观看者的大脑必须时刻保持警惕,去主动建立它们之间的联系。这种体验非常像是在一个巨大的博物馆里,面对着无数独立的作品,需要你自己去构建一条探索的路径。我特别喜欢其中几页,似乎是速写本的边缘被不小心沾染上的咖啡渍或者墨水晕染,这些“瑕疵”非但没有破坏画面,反而增添了一种“在现场”的真实感和时间流逝的痕迹,让我感觉自己真的偷窥到了艺术家最原始的创作瞬间。

评分与其他描绘人体艺术的书籍相比,《艺术广场》最独特之处在于它对“光”的理解和运用,简直达到了近乎哲学的深度。光影在这里不仅仅是用来塑造体积感的工具,它更像是时间的记录仪和情感的放大镜。有些画面中,光源极其强烈,几乎是刺眼的,那些高光部分白得刺眼,仿佛要将画面内容灼烧殆尽,暗示着一种极端的暴露或启示。而在另一些截图中,光线则极其微弱、暧昧,仿佛是从地下室的缝隙中投射进来,只够勉强勾勒出轮廓的边缘,营造出一种神秘、幽深和充满暗示性的氛围。我感觉作者对于不同“材质”的皮肤有着精准的理解——油性皮肤在强光下如何反射,干燥的皮肤在侧光下如何显现纹理。这种对物理现象的精准掌握,让那些看似写意的素描,实则拥有了无可辩驳的客观基础。这不仅仅是艺术,这是一种关于“光如何塑造存在”的物理学和美学的完美结合,让我在看完之后,看世界的光影都变得不一样了,连走在路上的光斑都多了一层审视的意味。

评分这本《艺术广场》的画册,说实话,拿到手里的时候,我其实是有点忐忑的。我原本是冲着“广场”这个名字去的,想象中会是一本关于城市空间设计、街头艺术或者公共雕塑的集子。毕竟“广场”这个词,自带一种开阔、包容和公共性的意味。然而,当我翻开第一页,那种预期的画面感完全被颠覆了。它更像是一个私人化的、极为精妙的速写本,充满了对人体结构极其深入的观察和描绘。当然,我并不是说它不好,只是阅读体验和预想的路径完全不同。书中的线条运用极其老道,那种铅笔在粗糙纸面上摩擦出的沙沙声仿佛都能从纸张的纹理中透出来。尤其是一些动态捕捉的瞬间,比如一个奔跑中的侧影,或者一个沉思中微微弯曲的脊柱,作者对于肌肉群的理解和对光影在皮肤上微妙变化的捕捉,简直达到了令人咋舌的程度。我花了整整一个下午,只是对着其中一组关于手部的练习反复揣摩,那十指交错、张合之间的力量感和柔软度,简直是教科书级别的示范。我甚至开始怀疑,这位创作者是不是私下里研究了大量的解剖学书籍,因为即便是最隐晦的关节转动,作者也能精准地描绘出骨骼在皮肤下应有的支撑和张力。这让我对艺术创作中“观察”这一环节的重要性有了更深刻的体悟,它远不止是“看见”,而是要穿透表象,直抵本质。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有