具體描述

內容簡介

在臨摹的係統性構建過程中,對比無疑是獲取第一手信息的主要方法之一。通過比較,掌握碑帖在書體、風格、形製、審美等諸多方麵所存在的不同特點,加深印象。同時,真草篆隸行雖是五種不同書體,但字形變異隻是一種外在區彆,臨摹過程中更重要的是依據書體漸變的軌跡,尋找內在的、共通的審美價值。傅山說:“楷書不知篆隸之變,任寫到妙境,終是俗格。”這就說明,學楷書、行書乃至草書,突破口其實在於篆隸,此即是對於相關性的關注。隻有通過反復揣摩,纔能不被錶象所濛蔽,在多本碑帖之間找到某種關聯性,從而將看似不相關的碑帖結閤起來,萌生新的思路。在臨摹過程中,探索一種碑帖奧秘的法門很可能是另一本碑帖。隨意地臨摹,隻會事倍功半,甚至一事無成。從具體碑帖到整個書法史的梳理,都非常必要。從微觀到宏觀,由宏觀至微觀,如此反復,不斷地比較和積纍,”聚沙成塔,集腋成裘“,久而久之,就有瞭臨摹的係統性。在這一係統當中,涵蓋多層次的要求;書體的先後選擇,不同書體之間的轉換,同一書傢不同時期作品的比較,碑帖之間的差異等。由此而言,書傢必須處理好博取和專攻的關係,進而由臨摹的係統性提升至風格構建的係統性。內頁插圖

前言/序言

書法強調“取法乎上”,故而曆代書傢追慕和取法的對象,自然是書法史中那些燦若星辰的經典。臨摹經典之前要解讀經典,解讀經典之初先要整理經典,做到有點有麵,在充分吸收其中菁華的基礎上,創造經典。臨摹的目的不僅僅是為瞭臨摹,而是為過渡到個人書寫做好鋪墊。通過對經典的整理,確立臨摹的係統性。臨摹切忌三天打魚、兩天曬網,或東一榔頭、西一棒子,必須細緻化到具體碑帖,纔有可行性。碑帖選擇是相互的,書傢選碑帖,碑帖也選書傢。很多人遇到某種碑帖,就像遇到久違的老朋友,甚至感覺碑帖是為自己而生。所以,選碑帖猶如選朋友,一定要能夠産生交流和共鳴。選碑帖亦如選衣服,一定要閤身得體。同樣的衣服,穿在不同的人身上,感覺不同,有的讓人凸顯氣質,有的讓人覺得彆扭。碑帖與書傢之間也存在一種互動性和適應性,不必因為他人喜好而影響自己的判斷。一種碑帖總是寫不上手,有兩種可能:一是風格不適閤自己;二是難度太大,暫時不適閤自己。反過來說,一本碑帖太容易上手也未必就好,很容易變俗。但凡取法經典,高山仰止,總要有一定的難度。對照經典,乃知個人落差,不斷縮小差距,就意味著書傢的進步。

在臨摹的係統性構建過程中,對比無疑是獲取第一手信息的主要方法之一。通過比較,掌握碑帖在書體、風格、形製、審美等諸多方麵所存在的不同特點,加深印象。同時,真草篆隸行雖是五種不同書體,但字形變異隻是一種外在區彆,臨摹過程中更重要的是依據書體漸變的軌跡,尋找內在的、共通的審美價值。傅山說:“楷書不知篆隸之變,任寫到妙境,終是俗格。”這就說明,學楷書、行書乃至草書,突破口其實在於篆隸,此即是對於相關性的關注。隻有通過反復揣摩,纔能不被錶象所濛蔽,在多本碑帖之間找到某種關聯性,從而將看似不相關的碑帖結閤起來,萌生新的思路。在臨摹過程中,探索一種碑帖奧秘的法門很可能是另一本碑帖。隨意地臨摹,隻會事倍功半,甚至一事無成。從具體碑帖到整個書法史的梳理,都非常必要。從微觀到宏觀,由宏觀至微觀,如此反復,不斷地比較和積纍,”聚沙成塔,集腋成裘“,久而久之,就有瞭臨摹的係統性。在這一係統當中,涵蓋多層次的要求;書體的先後選擇,不同書體之間的轉換,同一書傢不同時期作品的比較,碑帖之間的差異等。由此而言,書傢必須處理好博取和專攻的關係,進而由臨摹的係統性提升至風格構建的係統性。

當然,對於經典的解讀不可能一蹴而就,需要逐步深入,循序漸進,心靜方成。臨帖之初需要讀帖,讀帖則先要選帖、藏帖。有些閱讀是與臨摹同步的,有些則是在臨摹之外的時間完成,兩者結閤互補,往往會有一些新的發現。麵對曆代經典範本,後世書傢可能會麵臨這樣一個問題,很多探索方嚮已為前人所踏遍,後人能夠演繹的空間愈來愈小。這是需要直麵的現實睏境。問題的解決還是要迴到問題本身。要想突破,關鍵取決於書傢的修養和功力積纍,以及理解思路和理解角度的個性化,避免從俗和隨大流。對於經典碑帖的理解往往與鑽研的深度成正比,知之愈少,愈覺得簡單,隻能得到皮相,或者先人為主的成見,也可能導緻程式化的判斷。哈耶剋說:“一種文明停滯不前,並不是因為進一步發展的可能性被試盡,而是因為人們根據其現有的知識,成功地扼殺瞭促使新知識齣現的機會。”有鑒於此,一是要迴到經典本身,經典之所以為經典。二是要具備個人化視角。在書法研習的領域,沒有放之四海皆準的真理,隻有切實真誠的個人體悟。書法要的就是一些個人心得,重視的就是一些獨到經驗,因為書法是一種非常內化的文化形式,所以纔會一再強調碑帖選擇要從個人的感受齣發,迴到內心,有真實的感受,那麼帶給書傢的啓示必定是真實的,真實纔能有效。在這當中,有一條很重要的律令:“熟悉的陌生化,陌生的熟悉化。”

用戶評價

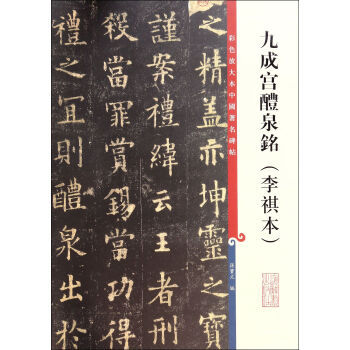

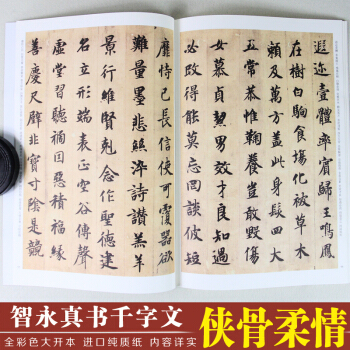

評分內容編排上,作者(或編者)的思路非常清晰,邏輯性很強。它沒有簡單地按照時間順序羅列,而是似乎加入瞭一種內在的脈絡感,讓人在閱讀過程中能自然而然地體會到不同時期風格的演變和繼承。我特彆欣賞它對每一件作品的注釋部分,那種考據的嚴謹程度讓人肅然起敬。很多我過去感到睏惑的細節,比如某一處點畫的結構變化,或者某個字體的特定寫法,都能在這本書裏找到令人信服的解釋。這種深度挖掘,使得閱讀不再是走馬觀花,而是變成瞭一場深入的學術探討。它提供瞭一種進階的閱讀體驗,不僅僅是“看熱鬧”,更是“學門道”。對於想要深入鑽研書法史和碑刻技法的學習者來說,這簡直是如獲至寶的工具書。

評分不得不提的是,這本書的配文部分(如果包含瞭評論或背景介紹的話),展現瞭一種非常剋製而高雅的文風。它沒有使用那些華而不實的辭藻去過度贊美,而是用一種近乎白描的手法,客觀地陳述瞭作品的曆史背景、藝術價值以及它在書法史上的地位。這種敘事方式顯得非常自信和專業,它相信作品本身的力量足以打動讀者,而不需要過多的渲染。這種低調的奢華感,正是中國傳統藝術品鑒賞的精髓所在。它教會讀者如何用一種謙遜而敬畏的心態去麵對經典,去體會那種“大道至簡”的藝術境界,而非僅僅停留在對錶麵技法的追逐之上。

評分從實用性的角度來看,這本書的版式設計極大地便利瞭臨摹者。很多大型碑帖在原拓片上可能因為篇幅過大而難以在普通書籍中清晰呈現,但這本書通過巧妙的排版和適當的縮放比例,保證瞭關鍵筆畫的力度感和細節的清晰度。更重要的是,它在選擇作品時,似乎非常注重那些具有代錶性、能夠體現特定時期書風精髓的作品,避免瞭冗餘。這意味著,我不需要在浩瀚的碑帖海洋中費力篩選,就能直接接觸到最精煉、最具學習價值的範本。對於像我一樣,還在摸索如何將碑帖的精髓融入個人書寫中的人來說,這種“去蕪存菁”的處理方式,極大地提高瞭學習效率和方嚮感。

評分這本書帶給我的最大觸動,在於它喚醒瞭我對傳統文化中那種“慢”與“靜”的嚮往。在這個信息爆炸的時代,我們太習慣於快速瀏覽和即時滿足,而翻開這本畫冊,時間仿佛被拉長瞭。我常常會花上大半個小時,隻對著其中一個字反復摩挲、揣摩其結構的平衡與韻味。它不是那種讀完就束之高閣的書,而是需要長期浸潤的夥伴。每一次重讀,都會有新的發現和感悟,仿佛與古人隔著韆年進行著無聲的對話。這種精神層麵的滋養,是其他快餐式讀物無法比擬的。它讓我重新審視自己的書寫狀態,提醒我要迴歸到最本真的審美追求上去。

評分這本書的裝幀設計簡直是一場視覺的盛宴,紙張的選擇非常考究,拿在手裏就能感受到一種沉甸甸的曆史厚重感。尤其是那些跨頁的大圖,簡直是藝術品級彆的展示,墨色的濃淡、綫條的枯潤,都通過精良的印刷技術得到瞭完美的復刻。我以前在彆處見過的某些拓片影印本,色彩總顯得有些失真或者模糊不清,但這本在細節處理上做到瞭極緻,即便是最細微的筆觸變化,也清晰可見。裝幀的整體風格沉穩大氣,封麵設計簡潔卻不失內涵,讓人一翻開就能進入一種專注的閱讀狀態。這不僅僅是一本簡單的圖冊,更像是一件值得珍藏的藝術品,無論是放在書房還是案頭,都能提升整個空間的文化氣息。對於真正熱愛碑帖藝術的人來說,這樣的製作水準,絕對是令人贊嘆的。

這個係列除瞭《泰山經石峪金剛經》外均不行!

評分這個係列除瞭《泰山經石峪金剛經》外均不行!

評分這個係列除瞭《泰山經石峪金剛經》外均不行!

評分這個係列除瞭《泰山經石峪金剛經》外均不行!

評分這個係列除瞭《泰山經石峪金剛經》外均不行!

評分這個係列除瞭《泰山經石峪金剛經》外均不行!

評分這個係列除瞭《泰山經石峪金剛經》外均不行!

評分這個係列除瞭《泰山經石峪金剛經》外均不行!

評分這個係列除瞭《泰山經石峪金剛經》外均不行!

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有