具体描述

内容简介

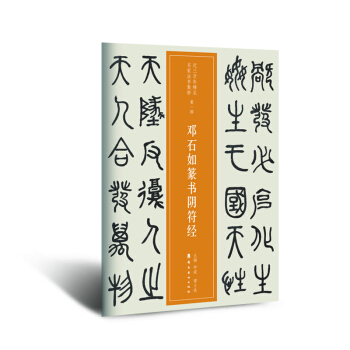

《历代名家书法珍品》丛书共32册,精选历代书法名家精品,如王羲之《兰亭序》、《十七帖》,孙过庭《书谱》、草书《千字文》等代表作。采用大8开,高清全彩影印,锁线装订,最大限度地发挥图书的鉴赏功能。

作者简介

许裕长,男,1953年出生,广东陆丰市人。中国美术家协会、中国书法家协会会员。广东省第八、九、十届政协委员,广东省人民政府文史研究馆馆员,广东人文艺术研究会会长,广东省粤风书院院长、广东省中国画学会理事,广东画院特聘研究员,广东省海外联谊会副会长,广东省海外书画交流会会长,作品多次参加全国、省、市展览发表并获奖。

内页插图

前言/序言

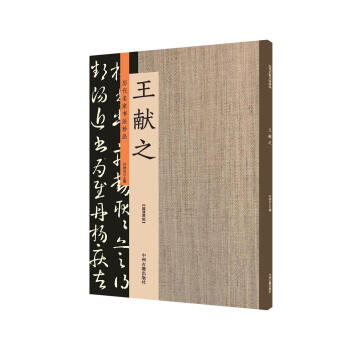

王献之(三四四—三八六),字子敬,小名官奴,祖籍山东临沂,生于会稽山阴(今浙江绍兴),王羲之第七子。东晋书法家、文学家,曾经担任过州主簿、秘书郎、吴兴太守等官职,后被晋简文帝司马昱招为驸马,又升任中书令(相当于宰相)。为与族弟王珉区分,人称王大令。其政绩乏善可陈,留名青史的还是他的书法。

王献之生于书法世家,王羲之为『书圣』,其母及叔、兄弟等均擅长书法,自幼耳濡目染,加之天资聪颖,在书法上开悟较早。他的书学启蒙来自家熏陶,然而他不仅仅局限于家学,而是穷通各家,在『兼众家之长,集诸体之美』的基础上,创造出自己独特的风格。前人评其书法为『丹穴凰舞,清泉龙跃;精密渊巧,出于神智』。由于其书法上成就斐然,世人将之与其父王羲之并称『二王』,或尊称为『小圣』。

王献之天分极高,学书尤其刻苦。相传其幼时学书,聚精会神,王羲之悄悄走到身后,突然伸手去抽王献之手中之笔,竟没能抽去。其学书持之以恒,相传其日复一日,年复一年,竟然不知不觉将家中院内十八口大缸的水写完,终于取得巨大的突破,书法风行一世,影响深远。

王献之于真、行、草造诣极深。其小楷师王羲之,远追钟繇的笔法,却无钟繇的古拙和质朴,较之于王羲之的潇洒,而更多秀逸与妍美。笔法上从内拓转为外拓,丰富了笔墨的内涵。其小楷《洛神赋十三行》具有划时代的意义,既是晋楷的终结,又开唐楷的先河,为以后唐朝的颜真卿、柳公权等开辟了楷书发展的方向。从这方面来说,他的小楷是在家传之上的。

他的草书,更是为人称道。他虽承家学,却不愿固步自封,而是潜心钻研,意欲突破王羲之的藩篱。唐代学者张怀瓘在《书议》中言其『才高识远,行草之外, 更开一门。夫行书,非草非真,离方遁圆,在乎季孟之间。兼真者,谓之真行;带草者,谓之行草。子敬之法,非草非行,流便于草,开张于行,草又处其中间』。他的非草非行的书体,被称为『破体』,又称『一笔书』。其草书突破了王羲之的桎梏,变王羲之上下不相连之草为相连之草,往往一笔连贯数字,豪迈奔放,气象惊人。唐朝草书大家张旭、怀素等深受其影响。

南梁学者袁昂《古今书评》云:『张芝惊奇,钟繇特绝,逸少鼎能,献之冠世。』南朝陶弘景《与梁武帝论书启》云『比世皆尚子敬书』,『海内非惟不复知有元常,于逸少亦然』。当时书坛几乎是王献之的天下。直到唐代,唐太宗李世民竭力褒扬王羲之而贬抑王献之,将王羲之书迹宝藏,王献之书迹则不受重视。更兼年代久远,王献之传世书法作品极少,主要收录在《淳化阁帖》中,为后人追摹景仰。

用户评价

作为一名对中国古典书法有着数十年如一日般热爱的读者,我深知,要真正领略一位书法大师的艺术精髓,最直接、最有效的方式莫过于亲眼目睹其原迹。然而,受制于历史的沉淀和传播的局限,真正能够触及到王献之这样巨匠原迹的机缘,是何其难得。市面上充斥的各种临摹、翻刻,虽然也有其价值,但总归隔了一层,无法展现出原作中笔墨的灵动和纸张的质感。这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》的出现,可以说是一场及时雨,它以一种近乎苛刻的精细度,将王献之的墨宝,以最真实、最生动的面貌展现在我眼前,让我仿佛置身于古代的书斋,亲身感受大师的创作过程。 书中对每一幅作品的解读,都充满了智慧的火花。我最喜欢的是其中对《洛神赋》的分析。它并没有仅仅停留在对字形美学的描述,而是深入到了笔法的变化,墨色的浓淡,以及整体章法的妙处。我仿佛能跟着作者的文字,去体会王献之在书写时,如何通过提按、顿挫来表现神女的飘逸,如何通过墨色的干湿变化来营造出一种空灵的意境。这种细致入微的分析,让我对王献之的艺术理解,上升到了一个新的高度。 《廿八帖》是我一直以来研究的重点,也是我心中的一座高峰。以往我所接触到的资料,多是停留在对其名号和字形美学的介绍。但这本书,却给了我一个全新的视角。它不仅对帖中的每一个字、每一笔都进行了细致的考量,分析了王献之在用笔上的创新,更重要的是,它尝试还原了王献之在书写时的心境和意图。作者甚至引用了多位古代书法家的评论,将王献之的笔法置于整个书法史的语境中进行比较,让我得以站在巨人的肩膀上,更全面地理解这件作品的艺术价值。 《乐毅论》的解读,是本书的另一大亮点。书中并没有将这篇作品视为王献之技法演变的“过渡期”,而是将其作为独立的作品,细致分析了其笔法上的创新之处。作者对比了王献之与前代书法家的同类笔画写法,清晰地展现了王献之在继承传统基础上的突破和发展。这种细致的比较,对于我这样想要学习和模仿王献之笔法精髓的读者来说,无疑是极具启发性的。 对“破僧帖”的鉴赏,展现了本书在解读上的多样性。除了技法层面的分析,书中更多地是从其艺术风格和情感表达上来进行解读。这篇作品的用笔更为奔放,字形也更加洒脱,展现了王献之在创作时的自由与灵动。书中并没有回避其笔画上的“不拘一格”,而是将其视为一种艺术上的创新和个性的张扬。通过对墨迹飞白、笔势的连绵等细节的深入分析,我得以窥见王献之在不经意间流露出的艺术才华。 本书对王献之书法发展脉络的梳理,让我对他的艺术人生有了更全面、更深刻的理解。很多时候,我们容易将艺术家的风格视为一成不变的,但事实上,任何一位艺术家都在不断地成长和变化。这本书通过精选不同时期、不同风格的作品,并对其进行并置分析,清晰地勾勒出了他书法艺术的演进轨迹。从早期受父辈影响的端庄厚重,到中年逐渐形成的飘逸洒脱,再到晚年的更加成熟和内敛,每一个阶段的特点都被生动地呈现出来。 《伏阙帖》的解读,让我看到了书法作品的文献价值。这篇作品,在历史上具有重要的文献价值,其内容本身就饱含信息。书中不仅对其书法艺术进行了细致的品鉴,更深入地探讨了其历史背景和政治含义。作者引用了大量史料,对《伏阙帖》的书写原因、意图以及其在当时社会引发的反响进行了详尽的考证。这种将书法艺术与历史文献相结合的解读方式,让我意识到,书法并非孤立的艺术形式,它与时代、与社会、与个人经历息息相关。 对王献之小楷作品的收录和解读,则让我看到了他艺术的另一面。虽然王献之以行草闻名,但其小楷同样有着极高的艺术水准。这本书收录了一些其难得一见的小楷真迹,并且印刷质量极高,使得那些精细的笔画、严谨的结构都清晰呈现。书中对小楷的解读,侧重于其在结构上的对称美、笔画上的细腻处理,以及其所蕴含的内敛而沉静的气质。 书中对“行”的艺术的解读,也让我对王献之的行书有了更深的理解。它不仅仅是字与字之间的连带,更是整个篇章的行气贯通,节奏的起伏跌宕。例如,对《鸭头丸帖》的分析,书中就着重于其字形在行进中的变化,以及墨色在书写过程中的自然流淌,是如何形成一种流畅而富有生命力的整体感。作者还对比了王献之与其他行书大家的异同,突显了王献之在行书发展史上的独特性和开创性。 总而言之,这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》是一部集学术性、艺术性和收藏性于一体的杰作。它以无可比拟的清晰度,将王献之的书法艺术呈现在我们面前,并以深刻的解读,带领我们走进这位巨匠的艺术世界。对于任何一位对中国书法史抱有浓厚兴趣的读者来说,这都是一本值得珍藏和反复研读的宝典。

评分对于长期以来沉迷于晋唐书法魅力而不得其法的我来说,这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》的问世,简直是雪中送炭。我始终认为,要想真正领略一位书法大师的笔墨精髓,最好的方式莫过于直接面对其最清晰、最真实的创作原貌。然而,受制于时代的局限,能够流传至今的真迹本身就极为稀少,而即便有幸得见,也往往是模糊不清的拓本或模糊的影像资料。这本书,以一种近乎偏执的精细度,将王献之的诸多代表作以“超清原帖”的形式呈现出来,这本身就极具价值。我曾经花大量时间去辨认那些模糊的笔画,去猜测墨色的浓淡,而现在,这些都变得轻而易举。 书中对王献之书法作品的解读,让我耳目一新。它不仅仅是文字的堆砌,更是对每一幅作品的灵魂进行深度的挖掘。在欣赏《洛神赋》时,我之前仅仅是被其飘逸洒脱的风格所吸引,但书中通过对每一个字的结构、每一个笔画的起承转合的细致分析,让我看到了隐藏在洒脱之下的严谨。作者甚至会去探究王献之在书写时,是如何通过墨色的浓淡变化来营造层次感,如何通过笔画的粗细对比来突出线条的力量。这种层层剥茧的解读方式,让我对王献之的艺术造诣有了全新的认识,不再仅仅停留在表面的欣赏。 我尤其被书中对王献之《十二帖》的专题分析所吸引。这组帖,虽然在名气上或许不及《廿八帖》,但其在研究王献之书法演变过程中,却有着不可替代的地位。书中并没有简单地将这十二帖作为独立的个体来介绍,而是将它们视为一个有机的整体,分析了其中笔法、结体、章法的连续性和变化。通过对比分析,我得以清晰地看到王献之在不同时期、不同心境下的书法面貌,以及他如何不断地突破自我,探索新的艺术表现形式。这种系统性的梳理,对于我理解王献之的艺术成长轨迹,具有极其重要的指导意义。 对于《女郎帖》等信札类作品的解读,这本书也展现出了其独特的学术价值。很多时候,人们更容易将目光聚焦在王献之那些气势磅礴的行草作品上,而忽略了其在日常生活中的书写。书中对这些信札的解读,不仅关注其笔墨的生动自然,更注重其作为当时社会生活载体的信息。作者会去考证信件的内容,分析其书写时的情感,从而将书法艺术与当时的社会文化相结合,提供了一个更加立体、生动的认识角度。 我一直认为,书法作品的生命力,在于其笔墨的“活”。而这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》在这一点上做得非常出色。书中对每一幅作品的呈现,都力求还原其最原始的笔墨状态,无论是墨迹的枯湿浓淡,还是纸张的质感,都得到了最大程度的保留。例如,在欣赏《蜀都帖》时,我能清晰地看到墨色在纸上自然晕染开来的痕迹,感受到笔尖在行进中的微妙顿挫,这种“活”的笔墨,是任何模糊的复制品都无法比拟的。 书中对王献之《兰亭序》的讨论,虽然并非重点,但其切入点非常独特。书中没有去重复分析《兰亭序》本身的艺术成就,而是聚焦于王献之对《兰亭序》的继承与创新。通过对比分析王献之的不同版本,以及其在某些字上的独特处理,展现了王献之在学习和超越其父王羲之的过程中,所展现出的非凡艺术才华。这种“师门传承”式的解读,让我更加深入地理解了书法艺术的薪火相传。 对于《东方朔画赞》等带有文献价值的作品,本书也给予了充分的重视。书中在对其书法艺术进行鉴赏的同时,也详细介绍了其文献背景,以及其在书法史上的地位。作者会去考证《东方朔画赞》的写作年代,以及其在王献之创作生涯中的意义。这种将书法艺术与文献研究相结合的方式,使得读者能够从多个维度去理解作品,而不仅仅是停留在形式上的欣赏。 我非常欣赏书中对王献之小楷作品的收录和解读。很多人知道王献之,都是从他的行草作品开始的,但实际上,他的小楷同样有着极高的艺术水准。书中收录了一些极为珍贵的小楷作品,并且印刷精美,使得那些精细的笔画、严谨的结构都纤毫毕现。书中对小楷的解读,侧重于其在用笔上的精到,结构上的匀称,以及其所传达出的内敛沉静的气质。这让我看到了王献之艺术视野的广阔,以及他在不同书体上都能达到炉火纯青的地步。 书中对王献之书法作品中的“巧”与“拙”的辩证关系的探讨,也让我受益匪浅。王献之的书法,既有极具巧思的笔画安排,又不乏自然天成的“拙”趣。书中并没有刻意去区分“巧”与“拙”,而是认为这两种特质是相互依存、相互映衬的。例如,在分析《快雪时晴帖》时,作者会指出其中某些字的结构看似简单,实则蕴含着极高的巧思,而另一些看似奔放的笔画,又有着自然天成的“拙”意。这种辩证的解读,让我对书法艺术的理解更加深入。 总而言之,这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》是一部集学术研究、艺术欣赏和文化传承于一体的鸿篇巨著。它以无可比拟的清晰度,将王献之的书法艺术呈现在我们面前,并以深刻的解读,带领我们走进这位巨匠的艺术世界。对于任何一位对中国书法史抱有浓厚兴趣的读者来说,这都是一本值得珍藏和反复研读的宝典。

评分作为一名对中国古典书法有着近乎狂热的追求者,我一直在寻找能够真正让我“触摸”到古人笔墨的媒介。以往,我只能通过模糊的拓本、不尽清晰的图片,或者仅仅是文字的描述来想象古代大师们的风采。这本书的出现,则完全颠覆了我的认知。拿到手中的那一刻,我便被它沉甸甸的分量和精美的装帧所震撼。我迫不及待地翻开,眼前的每一幅作品,都仿佛穿越了时空,以最真实、最鲜活的面貌展现在我眼前。那些精细入微的笔触,墨色的浓淡枯润,纸张的质感,都得到了最大程度的还原,让我仿佛置身于古代的书房,亲眼目睹王献之挥毫泼墨。 书中对每一件作品的解读,都极具深度和广度。我一直认为,欣赏书法,绝不仅仅是看字形的美丑,更重要的是理解其背后的文化内涵、创作心境和历史背景。这本书的作者们,显然是深谙此道。他们不仅仅对作品进行了细致的笔法、结体分析,更深入地挖掘了作品所处的时代背景,以及王献之当时的心情和创作意图。例如,在解读《洛神赋》时,书中并非简单地赞美其飘逸,而是详细分析了其中某些字的用笔变化,是如何体现了作者在描绘神女时的轻盈与灵动,以及墨色变化是如何营造出一种虚幻飘渺的意境。 其中,我尤其被书中对王献之《廿八帖》的深入剖析所吸引。这篇被誉为“天下第二行书”的作品,在我眼中一直是一座难以逾越的高峰。以往我看到的资料,往往只是对其名头的介绍,或者对其字形的美学评价。但这本书,却从多个维度对《廿八帖》进行了详尽的解读。它不仅对其中的每一个字、每一笔进行了细致的考量,分析了王献之是如何在继承传统的基础上,又开创出自己独特的风格,更是将《廿八帖》置于整个书法史的语境中进行比较,引用了历代名家的评论,让我得以站在巨人的肩膀上,更深入地理解其艺术价值。 对于《乐毅论》的解读,这本书展现了另一种精细的切入方式。它并没有回避《乐毅论》在王献之作品序列中的地位,而是着力于挖掘其在笔法上的创新之处。例如,书中详细对比了王献之在某些笔画的处理上,是如何与前代书法家有所不同,又是如何在继承的基础上加以发展,最终形成了自己独特的风格。这种对比分析,对于我这样想要学习和借鉴王献之笔法精髓的读者来说,无疑具有极大的启发意义。 我对于书中对“破僧帖”的鉴赏,也充满了惊喜。这篇作品,以其奔放洒脱的风格著称,但很多人可能难以理解其“不拘一格”的笔法。书中则恰恰抓住了这一点,将其视为王献之艺术个性的张扬。通过对墨迹飞白、笔势连绵的细致分析,我得以窥见王献之在创作时的自由与灵动,以及他对笔墨的深刻理解,能够将看似随意的笔触,转化为充满艺术感染力的作品。 书中对王献之书法发展脉络的梳理,让我对他的艺术人生有了更全面、更深刻的认识。很多时候,我们习惯于将艺术家的风格视为一成不变的,但事实上,任何一位伟大的艺术家都在不断地成长和变化。这本书通过精选不同时期、不同风格的作品,并进行并置分析,清晰地勾勒出了王献之书法艺术的演进轨迹。从早期受父辈影响的端庄厚重,到中年逐渐形成的飘逸洒脱,再到晚年的更加成熟和内敛,每一个阶段的特点都被生动地呈现出来。 对于《伏阙帖》的解读,更是充分体现了这本书的学术深度。这篇作品,在历史上具有重要的文献价值,其内容本身就饱含信息。书中不仅对其书法艺术进行了细致的品鉴,更深入地探讨了其历史背景和政治含义。作者引用了大量史料,对《伏阙帖》的书写原因、意图以及其在当时社会引发的反响进行了详尽的考证。这种将书法艺术与历史文献相结合的解读方式,让我意识到,书法并非孤立的艺术形式,它与时代、与社会、与个人经历息息相关。 我特别喜欢书中关于王献之小楷作品的展现。虽然王献之以行草闻名,但其小楷同样有着极高的艺术水准。这本书收录了一些其难得一见的小楷真迹,并且印刷质量极高,使得那些精细的笔画、严谨的结构都清晰呈现。书中对小楷的解读,侧重于其在结构上的对称美、笔画上的细腻处理,以及其所蕴含的内敛而沉静的气质。通过对这些小楷作品的欣赏,我得以看到王献之书法艺术的另一面,感受到其全面的艺术修养。 书中对“行”的艺术的解读,让我对王献之的行书有了更深的理解。它不仅仅是字与字之间的连带,更是整个篇章的行气贯通,节奏的起伏跌宕。例如,对《鸭头丸帖》的分析,书中就着重于其字形在行进中的变化,以及墨色在书写过程中的自然流淌,是如何形成一种流畅而富有生命力的整体感。作者还对比了王献之与其他行书大家的异同,突显了王献之在行书发展史上的独特性和开创性。 总而言之,这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》是一部集学术性、艺术性和收藏性于一体的杰作。它不仅为我们提供了高清的王献之真迹,更重要的是,它以一种深入浅出的方式,带领我们走进王献之的艺术世界,理解其书法艺术的精髓。对于任何一位热爱中国传统书法的人来说,这都是一本不可或缺的珍藏。

评分一直以来,我对于中国古代书法尤其是晋唐时期的作品,有着一种近乎执念的迷恋。然而,受限于时代的局限,想要一窥真迹的风采,总是隔着一层模糊的纱。那些泛黄的拓本,不尽清晰的复制品,虽然也能激起我心中的涟漪,但总感觉少了一份直击灵魂的震撼。这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》的出现,可以说彻底弥补了这一遗憾。当我第一次拿到这本书,感受到其厚重的纸张和精美的装帧时,我就知道,这绝非等闲之作。当它在我眼前徐徐展开,那些王献之的墨迹,以一种前所未有的清晰度呈现在我眼前时,我仿佛真的穿越了时空,与这位伟大的书法家进行了一场跨越千年的对话。 书中对每一幅作品的解读,都充满了学术的严谨和艺术的灵性。我尤其欣赏其中对《洛神赋》的分析。它并没有仅仅停留在对字形美学的描述,而是深入到了笔法、墨法、章法等各个层面,细致地剖析了王献之是如何运用丰富的笔触变化、微妙的墨色浓淡,来传达出《洛神赋》中所描绘的那种“翩若惊鸿,婉若游龙”的飘逸与灵动。作者甚至会去考证某些字的写法,是如何体现了王献之对传统笔法的继承与创新,让我得以从更深层次去理解这件作品的艺术内涵。 《廿八帖》是我一直以来研究的重点,也是我心中的一座高峰。以往看到的资料,多是对其名头的介绍,或者对其字形的美学评价。但这本书,却对《廿八帖》进行了更为系统和深入的解读。它不仅对帖中的每一个字、每一笔都进行了细致的考量,分析了王献之是如何在继承传统的基础上,又开创出自己独特的风格,更重要的是,它尝试还原了王献之在书写时的心境和意图。作者引用了多位古代书法家的评论,将王献之的笔法置于整个书法史的语境中进行比较,让我得以站在巨人的肩膀上,更全面地理解这件作品的艺术价值。 《乐毅论》的解读,是本书的另一大亮点。书中并未将这篇作品视为王献之技法演变的“过渡期”,而是将其作为独立的作品,细致分析了其笔法上的创新之处。作者对比了王献之与前代书法家的同类笔画写法,清晰地展现了王献之在继承传统基础上的突破和发展。这种细致的比较,对于我这样想要学习和模仿王献之笔法精髓的读者来说,无疑是极具启发性的。 对“破僧帖”的鉴赏,展现了本书在解读上的多样性。除了技法层面的分析,书中更多地是从其艺术风格和情感表达上来进行解读。这篇作品的用笔更为奔放,字形也更加洒脱,展现了王献之在创作时的自由与灵动。书中并没有回避其笔画上的“不拘一格”,而是将其视为一种艺术上的创新和个性的张扬。通过对墨迹飞白、笔势的连绵等细节的深入分析,我得以窥见王献之在不经意间流露出的艺术才华。 本书对王献之书法发展脉络的梳理,让我对他的艺术人生有了更全面、更深刻的理解。很多时候,我们容易将艺术家的风格视为一成不变的,但事实上,任何一位艺术家都在不断地成长和变化。这本书通过精选不同时期、不同风格的作品,并对其进行并置分析,清晰地勾勒出了他书法艺术的演进轨迹。从早期受父辈影响的端庄厚重,到中年逐渐形成的飘逸洒脱,再到晚年的更加成熟和内敛,每一个阶段的特点都被生动地呈现出来。 《伏阙帖》的解读,让我看到了书法作品的文献价值。这篇作品,在历史上具有重要的文献价值,其内容本身就饱含信息。书中不仅对其书法艺术进行了细致的品鉴,更深入地探讨了其历史背景和政治含义。作者引用了大量史料,对《伏阙帖》的书写原因、意图以及其在当时社会引发的反响进行了详尽的考证。这种将书法艺术与历史文献相结合的解读方式,让我意识到,书法并非孤立的艺术形式,它与时代、与社会、与个人经历息息相关。 对王献之小楷作品的收录和解读,则让我看到了他艺术的另一面。虽然王献之以行草闻名,但其小楷同样有着极高的艺术水准。这本书收录了一些其难得一见的小楷真迹,并且印刷质量极高,使得那些精细的笔画、严谨的结构都清晰呈现。书中对小楷的解读,侧重于其在结构上的对称美、笔画上的细腻处理,以及其所蕴含的内敛而沉静的气质。 书中对“行”的艺术的解读,也让我对王献之的行书有了更深的理解。它不仅仅是字与字之间的连带,更是整个篇章的行气贯通,节奏的起伏跌宕。例如,对《鸭头丸帖》的分析,书中就着重于其字形在行进中的变化,以及墨色在书写过程中的自然流淌,是如何形成一种流畅而富有生命力的整体感。作者还对比了王献之与其他行书大家的异同,突显了王献之在行书发展史上的独特性和开创性。 总而言之,这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》是一部集学术性、艺术性和收藏性于一体的杰作。它以无可比拟的清晰度,将王献之的书法艺术呈现在我们面前,并以深刻的解读,带领我们走进这位巨匠的艺术世界。对于任何一位对中国书法史抱有浓厚兴趣的读者来说,这都是一本值得珍藏和反复研读的宝典。

评分每每捧起这本书,我都能感受到一种穿越时空的震撼。作为一名长久以来沉浸在中国古典书画研究中的爱好者,我深知要获得真正高质量的古代书法原件资料是何其不易。市面上充斥着各种翻刻、临摹,虽然也试图展现大师的风采,但总归是隔了一层,细节上的精妙,墨色的变化,笔画的质感,往往难以尽现。然而,这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》的出现,可以说彻底改变了我的认知。当我第一次翻阅它时,我被那极致清晰的画面所震撼,仿佛亲眼得见王献之挥毫泼墨,那每一笔的起承转合,墨色的浓淡干湿,都清晰地展现在我眼前,让我能以前所未有的方式去体悟这位书法巨匠的笔墨神韵。 本书的价值,绝不仅仅在于其“超清原帖”的呈现,更在于其背后所蕴含的深厚学术研究。我特别欣赏书中对于每一件作品的详细解读,它并非泛泛而谈的赞美,而是深入到每一个笔画,每一个字的结构,甚至是墨色在纸上晕染的细微之处。例如,在欣赏《洛神赋》时,书中会细致地分析王献之是如何运用顿挫、提按等手法,来表现神女的轻盈与飘逸,以及墨色的浓淡变化是如何营造出一种虚幻迷离的意境。这种细致入微的分析,让我得以从更深层次去理解王献之的艺术语言。 我一直对王献之的行书,特别是《廿八帖》情有独钟。以往我对它的理解,大多停留在其“天下第二行书”的名号和字形的美感上。但在这本书中,我看到了对其更为深入的解读。书中不仅对《廿八帖》的每一个字、每一笔的用笔特点进行了详尽的考量,还尝试还原了王献之在书写时的心境和意图。作者甚至引用了多位古代书法家的评论,将王献之的笔法置于整个书法史的语境中进行比较,让我得以站在巨人的肩膀上,更全面地理解这件作品的艺术价值。 《乐毅论》的解读,是本书的另一大亮点。书中并未将这篇作品视为王献之技法演变的“过度期”,而是将其作为独立的作品,细致分析了其笔法上的创新之处。作者对比了王献之与前代书法家的同类笔画写法,清晰地展现了王献之在继承传统基础上的突破和发展。这种细致的比较,对于我这样想要学习和模仿王献之笔法精髓的读者来说,无疑是极具启发性的。 对“破僧帖”的鉴赏,展现了本书在解读上的多样性。除了技法层面的分析,书中更多地是从其艺术风格和情感表达上来进行解读。这篇作品的用笔更为奔放,字形也更加洒脱,展现了王献之在创作时的自由与灵动。书中并没有回避其笔画上的“不拘一格”,而是将其视为一种艺术上的创新和个性的张扬。通过对墨迹飞白、笔势的连绵等细节的深入分析,我得以窥见王献之在不经意间流露出的艺术才华。 本书对王献之书法发展脉络的梳理,让我对他的艺术人生有了更全面、更深刻的理解。很多时候,我们容易将艺术家的风格视为一成不变的,但事实上,任何一位艺术家都在不断地成长和变化。这本书通过精选不同时期、不同风格的作品,并对其进行并置分析,清晰地勾勒出了他书法艺术的演进轨迹。从早期受父辈影响的端庄厚重,到中年逐渐形成的飘逸洒脱,再到晚年的更加成熟和内敛,每一个阶段的特点都被生动地呈现出来。 《伏阙帖》的解读,让我看到了书法作品的文献价值。这篇作品,在历史上具有重要的文献价值,其内容本身就饱含信息。书中不仅对其书法艺术进行了细致的品鉴,更深入地探讨了其历史背景和政治含义。作者引用了大量史料,对《伏阙帖》的书写原因、意图以及其在当时社会引发的反响进行了详尽的考证。这种将书法艺术与历史文献相结合的解读方式,让我意识到,书法并非孤立的艺术形式,它与时代、与社会、与个人经历息息相关。 对王献之小楷作品的收录和解读,则让我看到了他艺术的另一面。虽然王献之以行草闻名,但其小楷同样有着极高的艺术水准。这本书收录了一些其难得一见的小楷真迹,并且印刷质量极高,使得那些精细的笔画、严谨的结构都清晰呈现。书中对小楷的解读,侧重于其在结构上的对称美、笔画上的细腻处理,以及其所蕴含的内敛而沉静的气质。 书中对“行”的艺术的解读,也让我对王献之的行书有了更深的理解。它不仅仅是字与字之间的连带,更是整个篇章的行气贯通,节奏的起伏跌宕。例如,对《鸭头丸帖》的分析,书中就着重于其字形在行进中的变化,以及墨色在书写过程中的自然流淌,是如何形成一种流畅而富有生命力的整体感。作者还对比了王献之与其他行书大家的异同,突显了王献之在行书发展史上的独特性和开创性。 总而言之,这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》不仅仅是一本关于书法的书籍,它更像是一扇通往晋代艺术殿堂的窗口。通过它,我得以近距离地审视王献之那被时光洗礼过的笔墨痕迹,感受其穿越千年的艺术魅力。这本书为我提供了一个前所未有的机会,去深入了解、学习和欣赏这位伟大的书法家。

评分作为一名长期痴迷于中国书法艺术的爱好者,我一直深知“原迹”二字的分量。多少年来,我曾无数次地在各种书籍、展览中试图去接近那些闪耀着千年光辉的笔墨,但始终感觉隔着一层纱,无法真正触碰到其灵魂。直到我遇见了这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》,我才明白,我一直在寻觅的,正是这种极致的真实。拿到书的那一刻,厚重的质感和精美的装帧就预示着它的不凡。而当我翻开第一页,那些王献之的墨迹,以一种前所未有的清晰度和细节感呈现在我眼前时,我仿佛真的穿越了时空,回到了那个风云际会的晋代。 书中对每一幅作品的解读,都充满了学者式的严谨和艺术家式的灵动。我最先被吸引的是对《洛神赋》的分析。它不仅仅是描述字形的美感,更是深入到了笔法的变化,墨色的浓淡,以及整体章法的妙处。我仿佛能跟着作者的文字,去体会王献之在书写时,如何通过提按、顿挫来表现神女的飘逸,如何通过墨色的干湿变化来营造出一种空灵的意境。这种细致入微的分析,让我对王献之的艺术理解,上升到了一个新的高度。 《廿八帖》在我心中一直是一座难以逾越的高峰。以往我所接触到的资料,多是停留在对其名号和字形美学的介绍。但这本书,却给了我一个全新的视角。它不仅对帖中的每一个字、每一笔都进行了细致的考量,分析了王献之在用笔上的创新,更重要的是,它尝试还原了王献之在书写时的心境和意图。作者甚至引用了多位古代书法家的评论,将王献之的笔法置于整个书法史的语境中进行比较,让我得以站在巨人的肩膀上,更全面地理解这件作品的艺术价值。 《乐毅论》的解读,是本书的另一大亮点。书中并没有将这篇作品视为王献之技法演变的“过渡期”,而是将其作为独立的作品,细致分析了其笔法上的创新之处。作者对比了王献之与前代书法家的同类笔画写法,清晰地展现了王献之在继承传统基础上的突破和发展。这种细致的比较,对于我这样想要学习和模仿王献之笔法精髓的读者来说,无疑是极具启发性的。 对“破僧帖”的鉴赏,展现了本书在解读上的多样性。除了技法层面的分析,书中更多地是从其艺术风格和情感表达上来进行解读。这篇作品的用笔更为奔放,字形也更加洒脱,展现了王献之在创作时的自由与灵动。书中并没有回避其笔画上的“不拘一格”,而是将其视为一种艺术上的创新和个性的张扬。通过对墨迹飞白、笔势的连绵等细节的深入分析,我得以窥见王献之在不经意间流露出的艺术才华。 本书对王献之书法发展脉络的梳理,让我对他的艺术人生有了更全面、更深刻的理解。很多时候,我们容易将艺术家的风格视为一成不变的,但事实上,任何一位艺术家都在不断地成长和变化。这本书通过精选不同时期、不同风格的作品,并对其进行并置分析,清晰地勾勒出了他书法艺术的演进轨迹。从早期受父辈影响的端庄厚重,到中年逐渐形成的飘逸洒脱,再到晚年的更加成熟和内敛,每一个阶段的特点都被生动地呈现出来。 《伏阙帖》的解读,让我看到了书法作品的文献价值。这篇作品,在历史上具有重要的文献价值,其内容本身就饱含信息。书中不仅对其书法艺术进行了细致的品鉴,更深入地探讨了其历史背景和政治含义。作者引用了大量史料,对《伏阙帖》的书写原因、意图以及其在当时社会引发的反响进行了详尽的考证。这种将书法艺术与历史文献相结合的解读方式,让我意识到,书法并非孤立的艺术形式,它与时代、与社会、与个人经历息息相关。 对王献之小楷作品的收录和解读,则让我看到了他艺术的另一面。虽然王献之以行草闻名,但其小楷同样有着极高的艺术水准。这本书收录了一些其难得一见的小楷真迹,并且印刷质量极高,使得那些精细的笔画、严谨的结构都清晰呈现。书中对小楷的解读,侧重于其在结构上的对称美、笔画上的细腻处理,以及其所蕴含的内敛而沉静的气质。 书中对“行”的艺术的解读,也让我对王献之的行书有了更深的理解。它不仅仅是字与字之间的连带,更是整个篇章的行气贯通,节奏的起伏跌宕。例如,对《鸭头丸帖》的分析,书中就着重于其字形在行进中的变化,以及墨色在书写过程中的自然流淌,是如何形成一种流畅而富有生命力的整体感。作者还对比了王献之与其他行书大家的异同,突显了王献之在行书发展史上的独特性和开创性。 总而言之,这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》是一部集学术性、艺术性和收藏性于一体的杰作。它以无可比拟的清晰度,将王献之的书法艺术呈现在我们面前,并以深刻的解读,带领我们走进这位巨匠的艺术世界。对于任何一位对中国书法史抱有浓厚兴趣的读者来说,这都是一本值得珍藏和反复研读的宝典。

评分每当夜晚来临,我便会沉浸在这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》之中。作为一名对中国古典书法有着深厚情感的爱好者,我深知,要真正领略一位书法大师的艺术魅力,除了对其作品的细致品鉴,更需要理解其创作背后的历史、文化和个人情感。而这本书,恰恰满足了我所有的期待。它不仅仅是以“超清原帖”的形式呈现了王献之的诸多珍贵墨宝,更重要的是,它以一种极为深入和多元的视角,对这些作品进行了详尽的解读,让我得以站在前人的肩膀上,更深刻地理解这位书法巨匠的艺术成就。 书中对《洛神赋》的解读,令我印象尤为深刻。它没有简单地停留在对其飘逸风格的赞美,而是将笔墨的变化、字形的结构、以及整体的章法布局,都进行了细致的剖析。我仿佛能随着作者的文字,去体会王献之在书写时,如何通过对墨色浓淡、笔画粗细的精妙运用,来表现出神女的轻盈与灵动,以及字形之间微妙的呼应关系,是如何营造出一种流动的诗意。这种对细节的极致追求,让我对王献之的艺术功力有了全新的认识。 《廿八帖》作为我一直以来研究的重点,我曾阅读过大量的相关资料。然而,在这本书中,我看到了对其更为系统和深入的解读。它不仅对帖中的每一个字、每一笔都进行了细致的考量,分析了王献之在用笔上的创新,更重要的是,它尝试还原了王献之在书写时的心境和意图。作者甚至引用了多位古代书法家的评论,将王献之的笔法置于整个书法史的语境中进行比较,让我得以站在巨人的肩膀上,更全面地理解这件作品的艺术价值。 《乐毅论》的解读,是本书的另一大亮点。书中并未将这篇作品视为王献之技法演变的“过渡期”,而是将其作为独立的作品,细致分析了其笔法上的创新之处。作者对比了王献之与前代书法家的同类笔画写法,清晰地展现了王献之在继承传统基础上的突破和发展。这种细致的比较,对于我这样想要学习和模仿王献之笔法精髓的读者来说,无疑是极具启发性的。 对“破僧帖”的鉴赏,展现了本书在解读上的多样性。除了技法层面的分析,书中更多地是从其艺术风格和情感表达上来进行解读。这篇作品的用笔更为奔放,字形也更加洒脱,展现了王献之在创作时的自由与灵动。书中并没有回避其笔画上的“不拘一格”,而是将其视为一种艺术上的创新和个性的张扬。通过对墨迹飞白、笔势的连绵等细节的深入分析,我得以窥见王献之在不经意间流露出的艺术才华。 本书对王献之书法发展脉络的梳理,让我对他的艺术人生有了更全面、更深刻的理解。很多时候,我们容易将艺术家的风格视为一成不变的,但事实上,任何一位艺术家都在不断地成长和变化。这本书通过精选不同时期、不同风格的作品,并对其进行并置分析,清晰地勾勒出了他书法艺术的演进轨迹。从早期受父辈影响的端庄厚重,到中年逐渐形成的飘逸洒脱,再到晚年的更加成熟和内敛,每一个阶段的特点都被生动地呈现出来。 《伏阙帖》的解读,让我看到了书法作品的文献价值。这篇作品,在历史上具有重要的文献价值,其内容本身就饱含信息。书中不仅对其书法艺术进行了细致的品鉴,更深入地探讨了其历史背景和政治含义。作者引用了大量史料,对《伏阙帖》的书写原因、意图以及其在当时社会引发的反响进行了详尽的考证。这种将书法艺术与历史文献相结合的解读方式,让我意识到,书法并非孤立的艺术形式,它与时代、与社会、与个人经历息息相关。 对王献之小楷作品的收录和解读,则让我看到了他艺术的另一面。虽然王献之以行草闻名,但其小楷同样有着极高的艺术水准。这本书收录了一些其难得一见的小楷真迹,并且印刷质量极高,使得那些精细的笔画、严谨的结构都清晰呈现。书中对小楷的解读,侧重于其在结构上的对称美、笔画上的细腻处理,以及其所蕴含的内敛而沉静的气质。 书中对“行”的艺术的解读,也让我对王献之的行书有了更深的理解。它不仅仅是字与字之间的连带,更是整个篇章的行气贯通,节奏的起伏跌宕。例如,对《鸭头丸帖》的分析,书中就着重于其字形在行进中的变化,以及墨色在书写过程中的自然流淌,是如何形成一种流畅而富有生命力的整体感。作者还对比了王献之与其他行书大家的异同,突显了王献之在行书发展史上的独特性和开创性。 总而言之,这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》是一部集学术性、艺术性和收藏性于一体的杰作。它以无可比拟的清晰度,将王献之的书法艺术呈现在我们面前,并以深刻的解读,带领我们走进这位巨匠的艺术世界。对于任何一位对中国书法史抱有浓厚兴趣的读者来说,这都是一本值得珍藏和反复研读的宝典。

评分这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》的出现,对于我这样一位痴迷于中国古典书法多年的爱好者来说,无疑是一场及时雨。拿到书的那一刻,那种沉甸甸的质感,厚实的纸张,以及印刷工艺所呈现出的精细度,都预示着这不是一本普通的临摹集。我一直在寻找能够真正让我“触碰到”古代大师笔触的机会,而不是仅仅看到模糊的复制品。以前,想要欣赏到清晰的王献之真迹,往往需要花费大量的时间和精力去查阅各种资料,甚至跑到博物馆去排队,而即便如此,也未必能看到最完整、最清晰的版本。这本书,则将这些珍贵的墨宝,以一种前所未有的清晰度呈现在我眼前,仿佛穿越时空,与这位书法巨匠面对面交流。 它不仅仅是图片的堆叠,更重要的是那些附带的详尽解读。我一直认为,欣赏书法,尤其是像王献之这样有着深厚历史积淀的大师,不仅仅是看笔画的形态,更要去理解笔画背后的精神,笔墨运行的轨迹,以及他所处的时代背景对创作的影响。这本书在这方面做得尤为出色,不仅对每一幅作品的背景、创作年代、流传过程进行了细致的考证,更重要的是,它邀请了多位顶尖的学者和书法评论家,从不同的角度对作品进行深入的剖析。有的侧重于技法上的演变,比如王献之如何从其父王羲之的书法中汲取营养,又如何开创出自己独特的风格,像《洛神赋》、《玉版十三行》等作品中的微妙变化,在文字的引导下,我能更清晰地捕捉到。 其中,我尤其被书中对《廿八帖》的解读所吸引。这篇被誉为“天下第二行书”的作品,其在书法史上的地位自然不言而喻。以往我看到的关于《廿八帖》的资料,大多着重于其字形的美感,或是对其文章内容的简要介绍。但这本书的解读,却将目光投向了更深层次的方面。它不仅对帖中的每一字每一笔都进行了细致的考量,分析其用笔的轻重缓急,墨色的浓淡枯润,字形的疏密得当,还尝试还原了王献之在书写时的心境和意图。书中引用的多位古代书法家的评论,如米芾、董其昌等,被巧妙地穿插在解读之中,使得我们能够站在巨人的肩膀上,更深入地理解这件作品的艺术价值。 对于《乐毅论》的解读,更是让我耳目一新。这篇作品,虽然不及《廿八帖》那样广为人知,但其在晋代书法史上的重要性同样不可忽视。书中对《乐毅论》的分析,并非停留在表面的字形结构,而是深入挖掘了其在笔法上的创新之处。例如,对于一些关键笔画的处理,如横画的起笔、收笔,以及竖画的悬针、垂露,都进行了细致的图文并茂的讲解。作者还对比了王献之与前代书法家的同类笔画写法,清晰地展现了王献之在继承传统基础上的突破和发展。这种对比分析,对于我这样想要学习和借鉴王献之笔法精髓的读者来说,无疑是极具启发性的。 书中对“破僧帖”的鉴赏,则展现了另一种解读的视角。与前面几篇作品侧重于技法分析不同,对于“破僧帖”,作者更多地是从其艺术风格和情感表达上来进行解读。这篇作品的用笔更为奔放,字形也更加洒脱,展现了王献之在创作时的自由与灵动。书中并没有回避其笔画上的“不拘一格”,而是将其视为一种艺术上的创新和个性的张扬。通过对墨迹飞白、笔势的连绵等细节的深入分析,我得以窥见王献之在不经意间流露出的艺术才华,以及他不受拘束的精神状态。 我特别喜欢书中关于王献之书法发展脉络的梳理。很多时候,我们看到大师的作品,容易将其风格视为一成不变的,但事实上,任何一位艺术家都在不断地成长和变化。这本书通过精选不同时期、不同风格的王献之作品,并对其进行并置分析,清晰地勾勒出了他书法艺术的演进轨迹。从早期受父辈影响的端庄厚重,到中年逐渐形成的飘逸洒脱,再到晚年的更加成熟和内敛,每一个阶段的特点都被生动地呈现出来。这种循序渐进的展示,让我对王献之的艺术人生有了更全面、更深刻的理解。 对于《伏阙帖》的解读,则充分体现了这本书的学术深度。这篇作品,在历史上具有重要的文献价值,其内容本身就饱含信息。书中不仅对其书法艺术进行了细致的品鉴,更深入地探讨了其历史背景和政治含义。作者引用了大量史料,对《伏阙帖》的书写原因、意图以及其在当时社会引发的反响进行了详尽的考证。这种将书法艺术与历史文献相结合的解读方式,让我意识到,书法并非孤立的艺术形式,它与时代、与社会、与个人经历息息相关。 书中对王献之小楷作品的展现,也同样令人惊艳。虽然王献之以行草闻名,但其小楷同样有着极高的艺术水准。这本书收录了一些其难得一见的小楷真迹,并且印刷质量极高,使得那些精细的笔画、严谨的结构都得以清晰呈现。书中对小楷的解读,侧重于其在结构上的对称美、笔画上的细腻处理,以及其所蕴含的内敛而沉静的气质。通过对这些小楷作品的欣赏,我得以看到王献之书法艺术的另一面,感受到其全面的艺术修养。 这本书的装帧设计也堪称一绝。采用的是非常典雅的材质和配色,整体风格既庄重又不失品味。每一页的书籍排版都经过精心设计,图片与文字的比例恰到好处,使得阅读体验非常舒适。在翻阅的过程中,我常常会被其精致的细节所打动,无论是封面的烫金工艺,还是内页的纸张触感,都体现出出版方在制作上的匠心独运。这种高品质的制作,也进一步增强了这本书作为一件艺术品本身的价值。 总而言之,这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》不仅仅是一本关于书法的书籍,它更像是一扇通往晋代艺术殿堂的窗口。通过它,我得以近距离地审视王献之那被时光洗礼过的笔墨痕迹,感受其穿越千年的艺术魅力。这本书为我提供了一个前所未有的机会,去深入了解、学习和欣赏这位伟大的书法家。无论是对于书法爱好者,还是对于对中国传统文化感兴趣的读者,我都强烈推荐这本书,它绝对是一次物超所值的艺术之旅。

评分长久以来,我对王献之书法艺术的迷恋,都像是隔着一层朦胧的面纱。虽然也曾研读过不少关于他的著作,观摩过无数次的临摹品,但总觉得少了些什么——少了那份直抵原迹的真切感,少了那份穿越时空的共鸣。直到我翻开这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》,我才明白,我一直在寻找的,正是这种“原帖”的灵魂。这本书的印刷质量,以及对原作细节的呈现,简直是到了令人发指的地步。我仿佛能看到墨迹在纸上干湿浓淡的微妙变化,能感受到笔尖划过纸张时的细微顿挫,这种极致的真实感,让我沉醉其中。 书中对每一幅作品的解读,都充满了匠心。它不仅仅是简单地罗列作品名称和年代,而是试图去“读懂”每一幅作品。例如,在解读《洛神赋》时,作者不仅仅描述了其飘逸的风格,更细致地分析了王献之是如何通过笔画的粗细变化、墨色的浓淡过渡,来表现神女的灵动与飘逸,以及字形的大小错落是如何营造出一种流动的诗意。这种对细节的挖掘,让我对王献之的艺术造诣有了更深层次的认识。 我一直对《廿八帖》情有独钟,但以往的资料往往无法让我完全满足。这本书中对《廿八帖》的解读,让我眼前一亮。它不仅对帖中的每一个字、每一笔都进行了细致的考量,分析了王献之在用笔上的创新,更重要的是,它尝试还原了王献之在书写时的心境和意图。作者甚至引用了多位古代书法家的评论,将王献之的笔法置于整个书法史的语境中进行比较,让我得以站在巨人的肩膀上,更全面地理解这件作品的艺术价值。 《乐毅论》的解读,是本书的又一亮点。书中并没有将这篇作品视为王献之技法演变的“过渡期”,而是将其作为独立的作品,细致分析了其笔法上的创新之处。作者对比了王献之与前代书法家的同类笔画写法,清晰地展现了王献之在继承传统基础上的突破和发展。这种细致的比较,对于我这样想要学习和模仿王献之笔法精髓的读者来说,无疑是极具启发性的。 对“破僧帖”的鉴赏,展现了本书在解读上的多样性。除了技法层面的分析,书中更多地是从其艺术风格和情感表达上来进行解读。这篇作品的用笔更为奔放,字形也更加洒脱,展现了王献之在创作时的自由与灵动。书中并没有回避其笔画上的“不拘一格”,而是将其视为一种艺术上的创新和个性的张扬。通过对墨迹飞白、笔势的连绵等细节的深入分析,我得以窥见王献之在不经意间流露出的艺术才华。 本书对王献之书法发展脉络的梳理,让我对他的艺术人生有了更全面、更深刻的理解。很多时候,我们容易将艺术家的风格视为一成不变的,但事实上,任何一位艺术家都在不断地成长和变化。这本书通过精选不同时期、不同风格的作品,并对其进行并置分析,清晰地勾勒出了他书法艺术的演进轨迹。从早期受父辈影响的端庄厚重,到中年逐渐形成的飘逸洒脱,再到晚年的更加成熟和内敛,每一个阶段的特点都被生动地呈现出来。 《伏阙帖》的解读,让我看到了书法作品的文献价值。这篇作品,在历史上具有重要的文献价值,其内容本身就饱含信息。书中不仅对其书法艺术进行了细致的品鉴,更深入地探讨了其历史背景和政治含义。作者引用了大量史料,对《伏阙帖》的书写原因、意图以及其在当时社会引发的反响进行了详尽的考证。这种将书法艺术与历史文献相结合的解读方式,让我意识到,书法并非孤立的艺术形式,它与时代、与社会、与个人经历息息相关。 对王献之小楷作品的收录和解读,则让我看到了他艺术的另一面。虽然王献之以行草闻名,但其小楷同样有着极高的艺术水准。这本书收录了一些其难得一见的小楷真迹,并且印刷质量极高,使得那些精细的笔画、严谨的结构都清晰呈现。书中对小楷的解读,侧重于其在结构上的对称美、笔画上的细腻处理,以及其所蕴含的内敛而沉静的气质。 书中对“行”的艺术的解读,也让我对王献之的行书有了更深的理解。它不仅仅是字与字之间的连带,更是整个篇章的行气贯通,节奏的起伏跌宕。例如,对《鸭头丸帖》的分析,书中就着重于其字形在行进中的变化,以及墨色在书写过程中的自然流淌,是如何形成一种流畅而富有生命力的整体感。作者还对比了王献之与其他行书大家的异同,突显了王献之在行书发展史上的独特性和开创性。 总而言之,这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》是一部集学术性、艺术性和收藏性于一体的杰作。它以无可比拟的清晰度,将王献之的书法艺术呈现在我们面前,并以深刻的解读,带领我们走进这位巨匠的艺术世界。对于任何一位对中国书法史抱有浓厚兴趣的读者来说,这都是一本值得珍藏和反复研读的宝典。

评分这本书的出现,可以说直接填补了我多年来在学习王献之书法过程中遇到的一些瓶颈。我一直对这位“二王”之后最重要的书法家充满了敬意,但苦于没有足够清晰、详尽的资料能够让我深入研究。市面上充斥着大量的临摹品和缩印本,很多细节在放大和复制的过程中都丢失殆尽,这使得我们在理解其用笔的微妙之处,以及整体的章法布局时,总感觉隔靴搔痒。而这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》,完全颠覆了我之前的认知,它以一种近乎苛刻的精细度,将王献之的真迹原貌呈现在我面前,每一处墨痕的飞白,每一笔的顿挫,都清晰可见,仿佛触手可及。 书中的解读部分,尤其令我感到惊喜。它不是那种泛泛而谈的赞美,而是真正深入到作品的肌理之中。例如,在解读《洛神赋》时,书中并没有止步于描述其飘逸灵动的整体风格,而是详细地分析了其中某些字的起笔方式,是如何在行进中产生自然的转折,以及墨色如何在纸上自然晕染,形成微妙的层次感。作者还引用了古代书法理论,将王献之的用笔置于整个书法史的语境中进行比较,比如与钟繇、卫夫人,以及他的父亲王羲之的书法进行对比,从而更清晰地展现出王献之在继承与创新上的独特之处。这种细致入微的分析,让我能够更好地理解,为什么王献之的书法能够成为后世学习的典范。 我对书中关于《淳化阁帖》中王献之部分的辑录和解读尤为赞赏。虽然《淳化阁帖》本身的版本问题颇有争议,但书中在选取收录时,显然是经过了严谨的考证,力求呈现出最接近真迹的面貌。更重要的是,对于每一帖,书中都附带了详细的考证信息,包括其出处、流传经过,以及历代名家的题跋。这些信息对于我们理解作品的历史价值和艺术传承至关重要。特别是对于一些被认为是王献之作品的存疑之作,书中也并未回避,而是以一种客观的态度,呈现了不同的学术观点,这使得读者能够更全面地认识到研究的复杂性和严谨性。 我一直认为,学习书法,不仅要看“形”,更要理解“神”。而这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》在“神”的解读上做得非常出色。书中不仅仅是描述笔画的形态,更着力于挖掘王献之在创作时的精神状态和情感表达。例如,在分析《九帖》时,书中将其置于王献之的人生经历和当时的心情去解读,分析其笔画中的急促与舒缓,字形中的沉稳与跳跃,是如何反映出作者内心的情感起伏。这种将书法作品与作者的精神世界相结合的解读,让我在欣赏作品的同时,也仿佛与王献之进行了一场跨越时空的对话,更能体会到其作品所蕴含的生命力。 书中对王献之的草书作品,如《中秋帖》等的呈现,更是让我领略到了其草书的“放而不乱,媚而不俗”的独特魅力。以往看到的很多拓本,由于时代的久远和复制技术的限制,很多笔画的连接和转折都显得模糊不清。而这本书的超清原帖,使得那些行云流水般的线条,那些充满力量与韵律的笔势,都得到了完美的再现。书中对《中秋帖》的解读,更是将重点放在了其在用笔上的简繁相间,以及字形上的大小错落,分析了王献之是如何在看似随意的笔触中,蕴含着严谨的结构和深厚的功力。 我一直对王献之《告伯远帖》的简练与精妙深感好奇。这篇作品以其简洁的笔画和严谨的结构著称,但如何在简中见繁,在精中蕴含意境,却是我一直困惑的地方。这本书的出现,为我揭开了谜底。书中对《告伯远帖》的分析,着重于其笔画的收放自如,字形的紧凑与疏朗之间的巧妙对比。作者甚至细致地分析了墨色在纸上干湿的变化,是如何影响到笔画的质感,从而营造出一种古朴典雅的艺术氛围。这种对细节的极致追求,让我对王献之的书法艺术有了更深层次的理解。 除了技法和精神层面的解读,本书还为我们提供了宝贵的历史信息。在介绍每一件作品时,都会附带其发现、收藏和流传的历史过程。这些信息,不仅增加了作品的厚度和文化底蕴,也让我们了解到了这些珍贵墨宝是如何得以保存至今,以及它们在历史长河中所扮演的角色。例如,对《新妇帖》的介绍,就详细阐述了其作为晋代书信的独特价值,以及在考古发现中的意义,这使得我在欣赏书法之美的同时,也能感受到其作为历史文物的珍贵。 书中对王献之行书作品的解读,更是将重点放在了其“行”的艺术上。它不仅仅是字与字之间的连带,更是整个篇章的行气贯通,节奏的起伏跌宕。例如,对《鸭头丸帖》的分析,书中就着重于其字形在行进中的变化,以及墨色在书写过程中的自然流淌,是如何形成一种流畅而富有生命力的整体感。作者还对比了王献之与其他行书大家的异同,突显了王献之在行书发展史上的独特性和开创性。 我特别欣赏书中对字体在不同书体中的演变研究。王献之的书法,从楷到行,再到草,都有着极其出色的表现。本书通过对不同书体的作品进行并置分析,清晰地展现了王献之如何将同一种书写逻辑,巧妙地运用到不同的书体之中,并且在保持统一性的同时,又各有特色。例如,对《十三行》的分析,就展现了其在楷书基础上的隶意,以及如何在方折中融入圆转,如何通过笔画的粗细变化来增强作品的立体感。 总而言之,这本《王献之:历代名家书法珍品 超清原帖》是一部集学术性、艺术性和收藏性于一体的杰作。它不仅为我们提供了高清的王献之真迹,更重要的是,它以一种深入浅出的方式,带领我们走进王献之的艺术世界,理解其书法艺术的精髓。对于任何一位热爱中国传统书法的人来说,这都是一本不可或缺的珍藏。

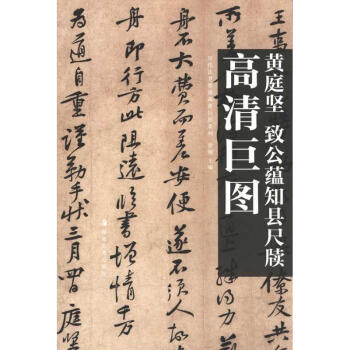

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![刘慎墓志/唐代稀见墓志书法精选 [The Selected Calligraphy Text from Epitaphs of the Tang Dynasty] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12330738/5acb2bc6Na1442acc.jpg)