具体描述

| 图书简介[ - ] |

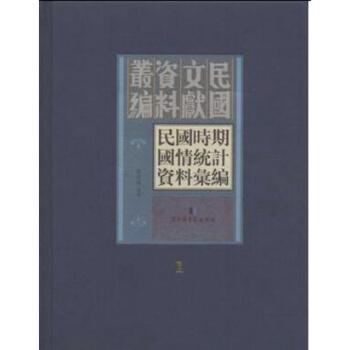

| 民国时期, 中国的统计体制逐步建立,官方、民间都开展了大量的调查统计工作, 编印完成卷帙浩繁的各类统计资料,涉及社会发展与变迁的方方面面, 为民国史的研究提供了数据支持,具有很高的史料价值。本书收录国情方面的统计资料90余种,包括全国性质的《全国统计总报告》,和各地方省市县的统计资料、统计报告、统计提要和统计年鉴等。 |

用户评价

我一直对民国时期教育和文化事业的发展状况抱有疑问,这套《民国时期国情统计资料汇编》或许能提供一些解答。我特别关注的是,在那个教育普及程度相对较低的年代,各级学校的数量、在校生人数、师资力量以及教育经费的投入情况是如何统计的?不同地区、不同层次的教育发展是否呈现出显著的差异?例如,高等教育、中等教育、初等教育的发展水平,能否通过这些数据得以量化?我还对文化娱乐设施、出版业、新闻媒体等方面的数据感到好奇。当时的报刊发行量、图书出版数量、影剧院数量等统计资料,能否反映出社会文化的活跃程度和民众的精神生活状态?理解这些数据,对于研究民国时期的社会风貌和文化思潮,无疑具有重要的意义。我希望这套汇编能提供一些令人信服的数字,来帮助我构建一个更全面的民国文化图景。

评分作为一名对民国时期工业化进程感兴趣的研究者,我对这套《民国时期国情统计资料汇编》充满了期待。我尤其想了解的是,在那个西方列强环伺、国内民族工业尚在萌芽的时代,工业部门的具体统计数据是怎样的?哪些行业发展较为迅速,哪些又处于停滞状态?例如,矿业、纺织业、机械制造业等基础产业的产值、规模、从业人数等详细数据,如果能得到充分展现,将极大地帮助我理解中国工业化的早期挑战与机遇。同时,我也对城市化进程中的数据变动抱有浓厚兴趣。随着工业的发展,人口是否开始向城市集中?城市的规模、人口密度、基础设施建设等方面的统计资料,能否揭示出民国时期城市化发展的早期特征?这对于研究中国社会结构的转型,以及城乡关系的演变,无疑具有重要的价值。我很想知道,这套资料是否能够提供足够详实的数据,来支撑对这些复杂问题的深入分析。

评分我是一名对民国时期财政金融体系运作方式深感好奇的读者。这套《民国时期国情统计资料汇编》对我来说,就如同一个巨大的宝藏,让我看到了窥探那个时代经济运作肌理的可能。我尤其关注的是,当时国家财政收支的具体构成是怎样的?税收的主要来源有哪些,国家的主要支出又集中在哪些方面?比如,军费、行政开支、公共工程投资等,能否通过数据进行细致的分析?同时,我也对当时的金融市场及其运行状况充满兴趣。银行的设立、存款、贷款情况,货币的发行量、流通情况,以及财政赤字与通货膨胀之间的关系,这些是否都能在这套资料中找到相应的统计数据?这些信息对于理解民国时期的经济政策,以及国家如何在动荡的环境下维持经济运转,具有至关重要的意义。我迫切地希望通过这些原始数据,能够更深入地理解那个时代的财政金融挑战与应对。

评分作为一名对民国时期社会治理和公共服务体系有着研究兴趣的读者,我发现这套《民国时期国情统计资料汇编》可能为我提供了宝贵的材料。我尤其想了解的是,在那个国家权力结构复杂、社会管理体系尚在建立的时代,关于公共卫生、交通运输、邮政电讯等方面的统计数据是如何呈现的。例如,公共卫生方面的医疗机构数量、医护人员配备、疾病发病率和死亡率的数据,能否反映出当时社会健康状况的整体水平?交通运输方面,铁路、公路、水运的里程、运量、客流量等统计数据,是否能揭示出区域经济联系的特点和发展潜力?此外,邮政和电讯网络的覆盖范围、业务量等数据,也能帮助我们了解信息传播和对外交流的状况。这些统计资料,对于研究民国时期国家治理能力、社会基础设施建设以及社会公共服务的普及程度,都具有重要的参考价值。我期待这套汇编能提供清晰的数据,帮助我描绘出民国社会治理体系的图景。

评分翻开这套《民国时期国情统计资料汇编》,首先被厚重的分量和严谨的装帧所震撼,仿佛握住了那个风云变幻时代的脉搏。我一直对民国时期社会经济的发展轨迹充满好奇,尤其是那些官方积累的、相对客观的数据,能为理解那个时代的变迁提供怎样的线索。我特别关注的是,在那个战乱频仍、政局动荡的背景下,农业生产的实际情况如何?粮食产量、耕地面积、主要农作物的种植分布,以及各地因自然灾害或战乱造成的减产情况,这些统计数据能否勾勒出一幅较为清晰的图景?我希望通过这套资料,能够一窥当时社会最基本的物质供给状况,以及普通民众的生活是否能够维持基本稳定。此外,人口数据的统计,包括出生率、死亡率、迁移情况等,也是我极为感兴趣的部分。人口是社会发展的基石,理解当时人口结构的变动,对于研究社会经济、军事力量乃至文化传播都至关重要。不知道这套汇编能否提供一些令人信服的数字,帮助我们更深入地认识那个时代的人口流动和分布的特点。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有