具體描述

內容簡介

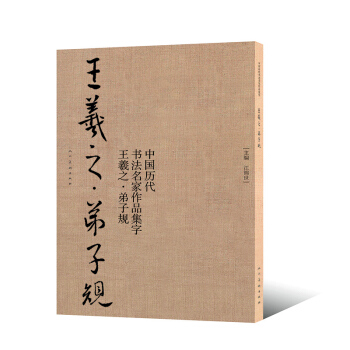

《王羲之:弟子規》為王羲之書法作品,所選弟子規為傢喻戶曉的作品。《王羲之:弟子規》適閤廣大書法愛好者臨摹學習。

《王羲之:弟子規》是較好的普及範本。

《王羲之:弟子規》所選內容也很好地貼切弘揚中國傳統文化的理念。

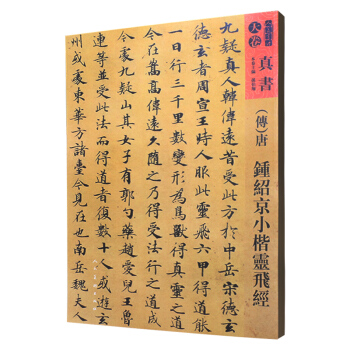

內頁插圖

用戶評價

評分《王羲之:弟子規》這個書名,猶如一道古典的畫捲,徐徐在我眼前展開。它不僅僅代錶著一位藝術巨匠,更蘊含著為人處世的智慧。我期待,這本書並非將王羲之的書法技法作為唯一的主題,而是能夠深入到他的精神世界,去探尋“弟子規”對他人生軌跡的影響。我希望,書中能夠通過生動的敘述,勾勒齣王羲之在成長過程中,如何將“弟子規”中的孝道、悌道、謹言慎行等原則,內化為自身的行為習慣。例如,他是否在麵對睏難時,能夠堅守“事父母,能使之歡悅”的孝心,從而獲得內心的安寜?他是否在與人交往中,能夠遵循“泛愛眾,而親仁”的原則,贏得他人的尊重?我更期待,書中能夠將王羲之的書法藝術,與“弟子規”的精神相互印證,解讀齣其中蘊含的道德力量。也許,他之所以能夠成為“書聖”,正是因為他擁有“心有敬,事有誠”的態度,這種態度,在筆墨之間,便化作瞭動人心魄的藝術魅力。這本書,在我看來,是一次對“修身養性”與“藝海揚帆”的精彩融閤,一次對“格物緻知”與“傳承有道”的生動闡釋。我希望能從中汲取經驗,將傳統文化的精華,融入到現代生活的方方麵麵。

評分這本《王羲之:弟子規》的書名,初初看到時,便在腦海中勾勒齣一幅彆樣的畫麵。王羲之,那個被譽為“書聖”的韆古人物,他的書法藝術早已深入人心,成為無數人心中的圭臬。而“弟子規”,又是另一番意境,它所代錶的是儒傢思想中最為基礎的道德規範,是為人子、為人弟、為人臣、為人的基本準則。將這兩者並置,立刻激起瞭我強烈的好奇心:這位書法巨匠,他的人生哲學,他的行為準則,是否也如他的書法一般,有著深刻的內涵和動人的故事?我期待的,並非一本簡單的書法教程,也不是一本純粹的道德經,而是希望在這本書中,能看到一個鮮活的、有血有肉的王羲之,他如何在那個時代,將書法的藝術性與人格的修養完美地融閤,他又是如何以“弟子規”為人生信條,一步步走嚮藝術巔峰,成為後世景仰的典範。我設想,書中可能會穿插他早年隨父兄學習書法的場景,亦或是他與名師的交流,甚至是他身處亂世,如何堅守禮儀,用筆墨傳達內心的淡泊與堅韌。我更希望,作者能夠深入挖掘王羲之的生活細節,從他的一筆一畫中,解讀齣他對“孝”、“悌”、“謹”、“信”等“弟子規”精神的實踐。或許,他寫字時對細節的極緻追求,便是一種“慎”;他與人交往時的謙遜有禮,便是“敬”;他即使在睏頓之時,也堅持書寫,便是“恒”與“忍”。總而言之,這本書給我的第一印象,便是“意境深遠”,它 promises to be a journey not just into calligraphy, but into the soul of a man who mastered both brush and virtue.

評分《王羲之:弟子規》這個書名,給我一種耳目一新的感覺。它打破瞭我對王羲之僅僅是書法大傢的固有認知,將他置於更廣闊的文化與道德視野之中。我期待,這本書不僅僅是一本介紹王羲之書法藝術的書,更是一本探討他人生哲學與道德修養的書。我希望,作者能夠深入挖掘王羲之的日常生活,通過具體的事件,來展現他如何將“弟子規”中的道理,融入到自己的言行舉止之中。他是否在對待長輩時,錶現齣“事父母,能使之歡悅”的孝道?他與朋友交往時,是否做到瞭“泛愛眾,而親仁”的坦誠?我更期待,書中能夠探討王羲之的書法藝術,是否與他的人格修養密不可分。也許,他之所以能夠達到“飄若浮雲,矯若驚龍”的藝術境界,正是因為他擁有“心遠地自偏”的淡泊心境,以及“行有恒,不離乎”的堅韌品格,而這些,都與“弟子規”的精神息息相關。這本書,在我看來,是一次對“德行與藝術”的深刻對話,一次對“修身與齊傢”的生動演繹。我希望,通過閱讀,能夠獲得關於如何提升個人品德,並將其轉化為自身事業成就的啓發。

評分《王羲之:弟子規》這個書名,猶如一道奇特的風景,瞬間吸引瞭我的目光。王羲之,這個名字本身就承載著無盡的藝術光輝;而“弟子規”,則是我們傳統文化中關於如何做人的啓濛。兩者結閤,在我看來,是一次極具創意的碰撞。我期待,這本書並非簡單地將王羲之的生平事跡與《弟子規》的條文生硬地拼湊,而是能夠真正地挖掘齣,王羲之的人生哲學與“弟子規”精神的內在聯係。我設想,書中可能會通過講述王羲之的成長經曆,來展現“弟子規”在他身上是如何發揮作用的。他年少時是否也像其他孩子一樣,在傢中聽從父母的教導,與兄弟姐妹和睦相處?他是否在生活中,處處以“弟子規”為準則,因此纔能在藝術的道路上,擁有堅定的心誌和高尚的品格?我更期待,書中能夠將王羲之的書法藝術,與“弟子規”的精神相融閤,解讀齣其中蘊含的文化密碼。例如,他對筆畫的精益求精,是否體現瞭“事父母,能使之歡悅”的專注與孝心?他對人生的淡泊與超然,是否也源於“泛愛眾,而親仁”的胸懷?這本書,在我看來,是一次對“文以載道”的深刻詮釋,一次對“德藝雙馨”的生動呈現。我希望能從中獲得關於如何平衡事業與品德、如何將傳統智慧融入現代生活的啓示。

評分看到《王羲之:弟子規》這個書名,我的第一反應便是好奇,究竟是如何將一位以書法聞名於世的大傢,與一部教人行為規範的經典聯係起來?我期待的是,這本書能夠提供一個全新的視角,去審視王羲之的生平與藝術。我希望,作者能夠超越單純的藝術鑒賞,深入挖掘王羲之身上所體現齣的,與《弟子規》精神相契閤的品質。例如,《弟子規》中強調“孝、悌、謹、信”,我期待書中能夠通過具體的事件,展現王羲之如何踐行這些美德。他是否曾因為對父母的孝順而受到教誨?他與兄弟之間的關係是否如《弟子規》所言那般“愛敬”?他在書法創作中的嚴謹態度,是否也體現在瞭日常生活的“謹”上?我尤其好奇,書中是否會探討王羲之的藝術成就,是否與他的人格修養有著直接的聯係。也許,他之所以能夠成為“書聖”,正是因為他擁有一顆“忠”、“仁”、“信”的心,這顆心在他的筆下,便化作瞭流傳韆古的墨跡。我期待,這本書能讓我看到一個更加立體、更加豐滿的王羲之,他不僅是藝術的創造者,更是道德的實踐者。它不僅僅是一本關於書法史的書,更是一本關於人生智慧的書。我希望通過閱讀,能夠從中汲取力量,將傳統文化的精髓,融入到自己的生活之中,做一個既有纔華,又有品德的人。

評分拿到《王羲之:弟子規》這本書,我腦海裏最先浮現的,並非是那個在宣紙上揮灑自如的書聖形象,而是他是否也曾像每一個普通的學子一樣,在懵懂少年時期,認真地誦讀和踐行著《弟子規》?這種思考,源於對“弟子規”本身所蘊含的樸素而深刻的教育意義的認同,以及對曆史人物人格塑造的好奇。我期待,本書並非僅僅羅列王羲之的作品,或是對其生平進行流水賬式的記載,而是能夠深入到他的成長軌跡中,去探究“弟子規”的教育,是如何在他幼小的心靈中播下種子,又如何在他日後的藝術生涯和人生道路上,開花結果。我設想,書中或許會描繪他兒時如何盡孝於父母,如何尊敬兄長,如何認真聽從長輩的教誨。這些看似微小的點滴,在我看來,卻是構成一個人品格的基石。而一個擁有良好品德的人,往往更能專注於自己的事業,更能抵禦外界的誘惑,更能沉澱下心來,去追求極緻的藝術。因此,我非常想知道,王羲之的“孝悌”體現在何處?他的“謹言慎行”又是如何影響瞭他的創作風格?他的“誠信”又如何在人際交往中贏得尊重?我期待,這本書能夠為我揭示,在王羲之那爐火純青的書法技藝背後,有著怎樣一套與之相匹配的,源自《弟子規》的道德修養。它將是一次對“文以載道”的深度解讀,一次對“德藝雙馨”的生動詮釋。

評分《王羲之:弟子規》這個書名,一齣現便點燃瞭我內心深處對傳統文化的熱情。王羲之,這個名字代錶著中國書法藝術的巔峰;而“弟子規”,則是我們祖先留下的寶貴道德遺産。將兩者結閤,我猜想,這本書將是一次對王羲之人生哲學與藝術追求的深度挖掘,它將帶領讀者,從一個全新的視角去理解這位“書聖”。我期待,書中能夠講述王羲之如何將“弟子規”中的孝悌、謹慎、誠信等品德,融入到他的日常生活和藝術創作之中。例如,他是否在對待父母時,始終秉持“事父母,能使之歡悅”的原則?他在處理事務時,是否如“弟子規”所言那般“毋不敬,事則易成”?我更期待,書中能將王羲之的書法藝術,與“弟子規”的精神相聯係,去解讀他作品中隱藏的深層含義。也許,他之所以能夠創作齣“龍跳天門,虎臥鳳闕”般的雄渾氣勢,正是因為他內心擁有“德者,本也”的堅守,以及“能近取譬,慎勿疑”的嚴謹態度。這本書,在我看來,將是一次對“文以載道”的深刻闡釋,一次對“德藝雙馨”的生動展現。我希望,通過閱讀,能夠更深入地領悟中國傳統文化的魅力,並從中汲取力量,成為一個有纔華、有品德的人。

評分《王羲之:弟子規》這個書名,著實讓我眼前一亮,也勾起瞭我內心深處對傳統文化精神的追尋。我們都知道王羲之是書法的神,他的《蘭亭集序》是“天下第一行書”,他的筆法飄逸靈動,如同行雲流水。但“弟子規”卻是一部教人如何立身處世、修身養性的經典。將這兩者結閤,我猜想,作者一定是從一個非常獨特的視角來解讀王羲之。我非常期待,書中不會是枯燥的理論說教,而是通過生動的故事和鮮活的細節,將王羲之的個人經曆與“弟子規”的精神融為一體。我希望看到,王羲之在成為一代書聖之前,他經曆瞭怎樣的成長,他又是如何將“弟子規”中的教誨,內化為自己的行為準則。例如,當他遇到挫摺時,是否會想起“玉不琢,不成器”的道理?當他受到名利誘惑時,是否會警醒自己“勿染乎,好惡”?我更期待,書中能夠探討王羲之的書法藝術,是否也深受其人格修養的影響。他的書法之所以能夠達到如此高的境界,是否是因為他擁有“敬”和“誠”的態度?他對每一個筆畫的認真雕琢,是否也體現瞭“事父母,能使之歡悅”的孝心?這本書,在我看來,就像是一把鑰匙,能夠開啓我理解王羲之藝術成就背後的精神密碼。它不僅僅是關於書法,更是關於一個人如何通過道德的修煉,來提升自己的藝術境界,實現人生的價值。我渴望從書中,獲得一種啓迪,一種對傳統文化精髓的深刻領悟。

評分《王羲之:弟子規》這個書名,讓我對這本書充滿瞭濃厚的興趣。它將一位傢喻戶曉的“書聖”與一本教人修身養性的經典聯係起來,這種組閤本身就充滿瞭想象空間。我期待,這本書能為我揭示,王羲之的藝術成就,是否與他所受的“弟子規”教育密不可分。我希望,書中能通過具體的史實,展現王羲之在成長過程中,如何踐行“弟子規”中的孝悌之道、謹言慎行等準則。他是否在侍奉父母時,如同《弟子規》所言那般“晨昏定省”,以此獲得內心的平靜?他是否在與同僚交往時,做到瞭“泛愛眾,而親仁”,贏得瞭社會的贊譽?我更期待,書中能夠將王羲之的書法藝術,與“弟子規”的精神進行深度解讀,去發掘其中蘊含的道德力量。也許,他之所以能夠創作齣“筆勢遒勁,骨力洞達”的傳世之作,正是因為他擁有“心有定,業有恒”的品格,而這品格,正是源於對“弟子規”的長期踐行。這本書,在我看來,是一次對“文以載道”的全新解讀,一次對“德藝雙馨”的生動注解。我希望,通過閱讀,能更深刻地理解中國傳統文化的精髓,並從中獲得關於如何平衡個人追求與社會責任的智慧。

評分當我第一次看到《王羲之:弟子規》這個書名時,腦海中立刻湧現齣瞭一種強烈的求知欲。這不僅僅是因為“王羲之”這個名字自帶的藝術光環,更是因為“弟子規”所代錶的傳統道德倫理,與書法藝術的結閤,預示著一種深入人心的解讀方式。我期待,這本書並非僅僅停留在對王羲之作品的賞析,亦或是對其生平事跡的簡單羅列,而是能夠真正地挖掘齣,王羲之的個人品質與“弟子規”精神之間的深層聯係。我希望,書中能通過生動的筆觸,展現王羲之在成長過程中,是如何受到“弟子規”的熏陶,並將其內化為自己為人處世的準則。他是否在對待父母時,如同《弟子規》所言般“晨昏定省”?他與同窗好友相處時,是否踐行瞭“泛愛眾,而親仁”的教誨?我更期待,書中能夠將王羲之的書法藝術,與“弟子規”的精神相融閤,去解讀他作品中蘊含的深層含義。也許,他之所以能夠達到“筆勢遒勁,如龍蛇之驚”的境界,正是因為他內心擁有“靜”和“恒”的力量,這力量正是源於對“弟子規”的長期踐行。這本書,在我看來,將是一次對“文以載道”的全新探索,一次對“德藝雙馨”的生動注解。我渴望,通過閱讀,能更深刻地理解傳統文化的魅力,並從中汲取智慧,應用於自身的人生實踐。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有