具体描述

产品特色

内容简介

如果这本书可以列为与亲子共读图书时,在每个孩子接触自然、了解自然的第一天就可以和父母一起阅读。如果这本书作为家庭健康手册,那无论哪个年龄的家庭成员,都可以把它当成必修课。如果这本书作为养生指导书目,那家庭女主人一定要了解一味中药保养全家的科学知识。

作者简介

金亚明

主任中医师、教授

泰州市有突出贡献的中青年专家

江苏省中医药学会常务理事

从事中医及中西医结合临床工作三十余年,擅长运用中医及中西医结合的方法诊治内科的常见病、多发病,对顽固性咳喘、慢性咳嗽的诊治积累了一定的经验。善于应用中医传统理论养生保健,用膏方调治各类呼吸科疾病、内科疾病。

与中草药结缘的三十年间,他认真研究中药学,对每一味中药都如数家珍,熟悉并了解它们的脾气秉性,认识它们各个时期的形态,现在将这些经验集结成书,分享给更多喜欢中药的朋友。

内页插图

目录

第一章 解表类中药

辛温解表药

白芷

防风

辛夷

麻黄

紫苏

生姜

荆芥

胡荽

辛凉解表药

薄荷

葛根

柴胡

菊花

桑叶

升麻

第二章 清热类中药

清热泻火药

知母

决明子

夏枯草

栀子

清热解毒药

金银花

连翘

穿心莲

板蓝根

大青叶

土茯苓

鱼腥草

蒲公英

紫花地丁

绿豆

白头翁

半边莲

马齿苋

重楼

清热燥湿药

黄连

黄芩

黄柏

龙胆

苦参

白鲜皮

清热凉血药

生地黄

玄参

牡丹皮

紫草

清退虚热药

青蒿

白薇

地骨皮

银柴胡

第三章 泻下类中药

第四章 祛风湿类中药

第五章 化湿类中药

第六章 利水渗湿类中药

第七章 温里类中药

第八章 理气类中药

第九章 消食类中药

第十章驱虫类中药

第十一章 止血类中药

第十二章 活血化瘀类中药

第十三章 化痰止咳平喘类中药

第十四章 安神类中药

第十五章 平肝息风类中药

第十六章 补虚类中药

第十七章 收涩类中药

第十八章 其他类中药

精彩书摘

薄荷

功效主治

具有疏散风热、清利头目、利咽透疹、疏肝行气的功效。用于治疗风热感冒、头痛目赤、咽喉肿痛、麻疹不透、风疹瘙痒等,还可治疗肝郁气滞、胸闷胁痛等。

植物形态

多年生草本。根状茎匍匐,茎方柱形,下部卧地生根,沿棱上被微柔毛,多分枝。叶对生,薄纸质,多长圆状披针形,边缘疏生粗大牙齿状锯齿,通常两面脉上均密生微柔毛。花淡紫色或白色,排成稠密多花的轮伞花序。花期6~8 月,果期8~9 月。

药材性状

干燥全草,黄褐色带紫,或绿色,有节,节间长3~7 厘米,上部有对生分枝,表面被白色茸毛,角棱处较密。质脆,易折断,断面类白色,中空。气香,以身干、无根、叶多、色绿、气味浓者为佳。

中药常识

别名:鱼香草、人丹草、夜息香、鱼香菜、土薄荷等。

性味归经:性凉,味辛,归肺、肝经。

用法用量:一般用量3~6 克,煎服(后下);做菜不限量。

注意事项:阴虚血燥、汗多表虚者忌用。薄荷不可与甲鱼肉同食。

治风热型咳嗽:薄荷5 克,甘草3 克。用沸水冲泡即可,常饮此茶,对咽喉痒痛有防治作用。

葛根

功效主治

葛根生用可解肌退热、透疹、生津,煨用可升阳止泻。主治外感发热头痛及风寒或风热所致的颈项强痛,脾虚泄泻、热泄、热痢及麻疹不透。

植物形态

多年生藤本,长达10 米,全株被黄褐色粗毛。叶互生,有长柄,三出复叶,顶端小叶的柄较长,叶片菱状圆形。总状花序腋生,蝶形花,蓝紫色或紫色,长15~19厘米。花期4~8 月,果期8~10 月。

药材性状

呈纵切的长方形厚片或小方块,长5~35 厘米,厚0.5~1 厘米。外皮淡棕色,有纵皱纹,粗糙。切面黄白色,纹理不明显,质韧,纤维性强。无臭。

中药常识

别名:甘葛。

性味归经:性凉,味甘、辛,归脾、胃经。

用法用量:煎服,9~15 克。

注意事项:胃虚寒者慎用。

腹泻(湿热型):黄连10 克,黄芩10 克,木香10 克,葛根10 克,甘草5 克。水煎当茶饮。

糖尿病(阴虚热盛型):西洋参5 克,枸杞子10 克,生地黄5克,葛根5 克。水煎当茶饮。入药

用户评价

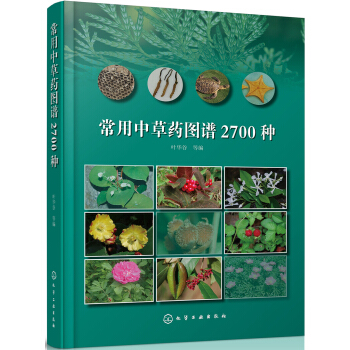

我最近一直在学习一些关于植物学的基础知识,同时对中医药也产生了一些浓厚的兴趣,想着能结合起来,了解一些药用植物。朋友推荐了这本《常见中药原色图鉴(汉竹)》,我还没有详细地翻阅,但它的装帧和设计风格给我留下了深刻的印象。我特别看重它“原色图鉴”这个定位,因为对我来说,学习辨认植物形态是最基础也是最重要的一步。很多时候,即使有文字描述,如果能看到精确、真实的色彩还原的图片,会大大提高辨识的效率和准确性。我初步浏览了一下目录,发现它似乎收录了很多我曾经在学习中遇到的,或者是在日常生活中听说的药用植物,这让我感到非常惊喜。我希望这本书在图文并茂的基础上,能够尽可能详细地阐述每一种药材的生长环境、采集季节、药用部位以及最核心的鉴别要点。例如,对于一些形态相似但药效不同的植物,我希望它能清晰地指出它们之间的区别,这对于避免混淆至关重要。我更希望这本书能够在我进行野外植物观察时,成为我的随身指南,让我能够更自信地辨认出那些具有药用价值的植物,从而更好地将理论知识与实践结合起来。

评分作为一名对传统文化颇感兴趣的普通读者,我一直希望能有一本既有学术价值又不失艺术欣赏性的书籍来了解我们祖先留下的宝贵财富。偶然间在书店看到了《常见中药原色图鉴(汉竹)》,虽然我还没来得及深入研究,但它的出版方“汉竹”这个名字本身就给我一种专业、严谨的感觉。我特别欣赏它采用“原色图鉴”的形式,这一点非常重要。在我看来,很多时候学习辨识中药材最让人头疼的就是图片颜色与实物不符,或者过于模式化。这本图鉴的封面和内页预览让我看到了那些栩栩如生、色彩逼真的植物插图,它们仿佛带着现场的清新气息,让我能够更直观地感受到每一种药材的形态特征。我非常期待书中能够详细地介绍那些我们在古籍中常读到的、却从未亲眼见过的中药材,比如像一些古老的本草书籍中记载的神秘药草,或者是一些药用价值极高但普通人辨识度不高的植物。希望这本书能够用严谨的科学态度,配合精美的绘画,为读者打开一扇通往中药世界的大门,让我们在欣赏艺术的同时,也能学到知识,感受中医药的博大精深。

评分我最近迷上了研究中草药,一直想找一本既权威又实用的图鉴。偶然间在书店翻到了这本《常见中药原色图鉴(汉竹)》,第一眼就被它精美的插图吸引住了。虽然我还没来得及深入研读,但仅从外观和目录来看,我就对它充满了期待。封面上那些栩栩如生的植物图片,色彩饱满,细节清晰,让人感觉仿佛置身于药材原产地,能感受到那份自然的生命力。我尤其关注的是它是否收录了我比较感兴趣的一些常见药材,比如像甘草、黄芪、当归这类,看介绍它似乎囊括了很多大家熟知的药材,这让我非常欣慰。而且,它标注的“原色图鉴”,这在很大程度上解决了我们这些初学者在辨认药材时最头疼的问题——颜色失真。有时候网上看到的图片颜色偏暗或者过亮,很容易误导,有了这本色彩真实的图鉴,相信辨识度会大大提高。我初步浏览了一下目录,感觉编排得也很合理,分类清晰,方便查找。听说这本书的出版方在医学科普领域很有口碑,所以对于内容的严谨性我也比较放心。我打算先从自己生活中比较容易接触到的几种药材开始,对照着书上的图片和文字描述,一点点积累经验,希望这本书能成为我学习中草药路上的得力助手。

评分最近手头正好有点小毛病,想了解一下家里常备的一些中药材,希望能更科学地使用它们。朋友推荐了这本《常见中药原色图鉴(汉竹)》,虽然我还没深入翻阅,但第一眼看到这书,就被它厚实的质感和精致的印刷风格吸引了。封面上的那些植物插画,真的可以说是“神还原”了,色彩过渡自然,每一片叶子、每一朵花都描绘得格外细致,让人一眼就能辨认出大概是什么植物。我之前在网上搜集过一些药材图片,但很多都比较模糊或者色彩失真,这本原色图鉴的出现,简直就是福音。我尤其期待它能详细地介绍一些日常生活中常见的药材,比如止咳的川贝母、清热的菊花,甚至是家里常用来泡茶的枸杞子,看看书上是怎么描述它们的形态特征、生长环境以及最关键的药用部位。我对它的“原色”这一点特别看重,因为有时候药材烘干、炮制之后,颜色会发生很大变化,而原色的图鉴能够让我们在最初接触的时候,对植物的原始形态有一个直观的了解,这对后续的辨识非常有帮助。希望这本书不仅仅是一本图册,还能在药材的鉴别、储存、甚至一些简单的辨证施治方面提供一些基础性的指导,这样的话,它就不仅仅是一本书,更像是一位随身的药材专家了。

评分我一直以来都对传统医学,特别是中医药有着浓厚的兴趣,总觉得那里面蕴含着丰富的智慧和与自然和谐相处的哲学。最近偶然在书店看到了《常见中药原色图鉴(汉竹)》,虽然我还没有深入研读,但第一眼就被它精美的封面设计和“原色图鉴”的定位所吸引。在我看来,中药材的辨识,尤其是对于初学者来说,色彩和形态的准确性是至关重要的。很多时候,网上的图片质量参差不齐,容易误导。这本图鉴的插图,单从预览来看,就给人一种非常逼真、色彩鲜艳的感觉,仿佛能感受到药材本身带来的生命力。我非常期待它能收录那些常见但又容易混淆的药材,并且能够以清晰、细致的图文方式,为我们讲解它们的区别。比如,像一些根类药材,它们的形状相似度很高,但细微之处却决定着药效,我希望这本书能详细地描绘出这些关键的鉴别点。而且,我更希望它能在介绍药材的同时,也能稍微触及一些它们的应用历史或者相关的药学知识,这样会让阅读过程更加有趣,也更能体会到中医药文化的博大精深。

评分东西很好,发货也快,值得购买

评分应该不错,还没看,当摆设了。

评分这么便宜买到这么好的书简直难以置信,纸质好,插图清晰,内容等考完再来评价

评分不错(*?´╰╯`?)?,纸质精良~印刷精美

评分京东图书活动力度很大,送货又快,正版书籍质量又好,七天还可退货,还有什么理由不在京东购书呢?多快好省是京东

评分书送货很快,昨天下单今天就收到了。还用了一个纸箱包装起来,京东的快递就是不错。

评分很好的书,是正版

评分细致认真,关键货物快,包装细,值得信赖!

评分书籍不错,印刷精美,活动购买价格实惠,好评。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有