具体描述

内容简介

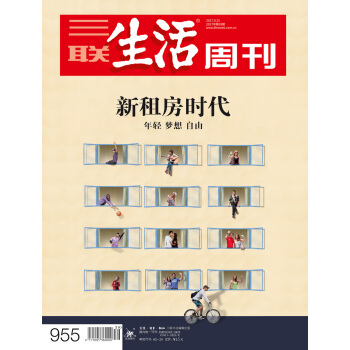

租房这个话题,在中国其实与自由和梦想相关。大城市提供更多的职业机会,更丰富的文化生活、更多样的服务,某种程度上也意味着有开阔的人生空间。即便是理性的经济规律,也显示着后工业化社会对大城市的青睐。发达国家的人口是向大城市聚集的,甚至人口负增长的日本,东京都和东京圈的人口也仍在增长中。

可新城市人想站住脚跟并不容易,房价和通勤时间是两座难以逾越的大山。“逃离北上广”一度引发漂泊在大城市里,每天遭受堵车、挤地铁之苦的年轻人万分感慨。

真的要因为居住成本放弃梦想吗?

内页插图

目录

封面故事年轻 梦想 自由

新租房时代

32 当租房成为一种生活方式

44 有点贵的公寓“乌托邦”

50 自如客的居住生活

54 我们想做生活方式创造者

56 从巴黎租到北京

62 投放一张床,在城市巨洞

66 在日本,他们为什么不买房?

72 购租并举新模式

社会

76 热点:文化战略下的违规考古:汤显祖墓“重现”

88 人物:研究中医的德国人

经济

92 商业:网络二手书平台的坚守

96 商业:波音大数据里的中国市场

文化

98 艺术:蔡国强:在全世界“玩火”

114 人物:张蔷,国产初代迪斯科至今

118 话题:时尚大亨死去了

124 话题:吕克·贝松歌舞秀

126 旅游与地理:横渡大西洋:平静深渊的怀旧之旅

134 收藏:伍嘉恩和明式家具收藏

138 设计:被建筑诱惑的时装

142 时尚:0号模特走秀终结?

152 书与人:安徒生国际插画展,你看到了什么?

专栏

16 邢海洋:燃油车如何倒计时

146 苗千:宇宙中zui冷的地方

148 袁越:天然不等于正确

150 张斌:终于,是巴黎了!

环球要刊速览

读者来信

天下

理财与消费

好消息·坏消息

声音

生活圆桌

好东西

个人问题

精彩书摘

《当租房成为一种生活方式》魏思凡所在的共享际是针对职住分离问题而设计的综合体,把出租公寓、商业店面和共享办公集合起来。第yi个样板项目是由东四九条的酱油厂仓库改造而来的一个二环内的时髦地标。所有的公寓房在二楼,中间宽敞的地方是公共厨房,走廊里摆着北欧风格的沙发和椅子,住户们可以在走廊里聊天、开会和打游戏。公寓的面积不大,但是符合流行的小而美的空间改造风,每种户型经过设计之后,有独立的卫浴、写字桌、足够的储物空间,屋顶是玻璃的,躺在床上可以看到皎洁的月光。共享际的一楼是对外开放的商业空间,有外国人圈子里知名的美食孵化项目,有甜品店,有无人便利店。因为在胡同里,又有那个美食孵化项目的吸引,这是东二环里一处外国人聚集的空间,但又不像三里屯那样娱乐化和商业化,更像是美剧《硅谷》里的氛围。地下一层是联合办公空间和健身房。

《有点贵的公寓“乌托邦”》

在这里,杨成达遇到过各种各样的租客,有私募基金的经理、律师、医生、大学教授、保险行业从业者,还有舞蹈学院学生,年龄跨度也极大,从“50后”到“85后”通通都有。其中一位50多岁的中年女士,在北京有两套房,但是和邻居关系糟糕,干脆带着80多岁的老母亲住进陌生人来来去去的公寓。在这里,这位女士和大家相处融洽,毕竟,大家房门一关,依然是陌生人。还有双双年过六旬被称为“道长”的舞蹈学院教师,夫妇俩都是老北京人,没有孩子,一辈子都在四处旅游,两人zui近刚刚搬走,原因是已经在无锡买好了房子,所以退休后决定离京养老。

还有让杨成达更加惊叹的邻居,比如带着两个孩子住在狭小房子里的年轻夫妇。杨成达猜,他们的生活可以有效贯彻“断舍离”原则,毕竟,那么小的房子,多的东西也放不下。另外,原则上公寓里不允许养宠物,但光是杨成达就知道,这里不光有人养悄无声息的乌龟,还有情侣在房间里养了整整6只猫。

《从巴黎租到北京》

贺婧跟宋佳益当年是清华美院的同学,一个是字体书籍系,一个是绘画系。毕业后,宋佳益先去法国南特学语言,过了几个月,之前他在国内给路易威登基金会送评的一幅画拿了大奖,奖励是可以选一所美术院校进修三个月以及奖学金若干。贺婧在清华美院读完两年研究生,也就跟去法国了。

他们在蓬皮杜艺术中心附近的玛黑区(LeMarais)找到了一间18平方米的Studio(画室),这是法国年轻人典型的租住空间,一般就是二三十平方米的独立公寓,麻雀虽小五脏俱全。法国的大学没有围起来的“校园”之说,学校多数只是相对集中地散布在城市里,因此“某个大学的宿舍”也往往不存在。市政府会建大学城,能够为一部分学生提供住处,但总是因为相对便宜而竞争激烈,所以一般城市都会有房产公司专门开发出为学生准备的公寓。

贺婧二人找的这个地儿,倒是属于私人业主,不过后来他们得知,房东是位上海老太太,在巴黎有90个大小完全一样的Studio。

《在日本,他们为什么不买房?》

曾经认真地和一个日本友人探讨过这个问题:“为什么日本年轻人结婚不买房?”对方一脸愕然:“为什么中国年轻人结婚一定得买房?”彼此观点相悖,无法达成一致,但我得知的是:在京都工作的他也是租房居住,迄今为止一次都没考虑过买房,至于他的那些大学同学们,无论在东京、大阪还是京都,无论未婚还是已婚,生了孩子的还是没生孩子的,85%的人都和他一样。至于那剩下的15%,一些在待遇丰厚的上市企业工作,另一些则明确表示是在做房产投资。日本友人不买房的原因很简单:一来是考虑到未来换工作的可能性;二来是不想被月供束缚生活,无论从工作还是金钱角度,买房这件事都意味着失去自由,都市里夜晚灯火通明的小盒子并不是家,而是牢狱。

……

用户评价

这次《三联生活周刊》(2017年第39期)里有一篇关于“媒体的未来走向”的评论,着实让我耳目一新。在当下这个信息爆炸、媒介碎片化的时代,传统的媒体行业正面临着前所未有的挑战。这篇文章深入分析了新技术、新平台对媒体形态的影响,以及媒体从业者如何应对这种变革。我看到了关于算法推荐、短视频、人工智能生成内容等新趋势的讨论,也看到了对于内容质量、信息真实性、媒介素养等传统价值的坚守。作者采访了不同领域的媒体人,有传统媒体的资深记者,也有新兴媒体的创业者,他们的观点碰撞出了思想的火花。文章让我意识到,媒体的未来并非是走向衰落,而是走向更加多元、更加个性化的发展。同时,它也提醒我们,作为信息接收者,提高自身的媒介素养,辨别信息的真伪,变得尤为重要。读完这篇文章,我感觉自己对整个信息传播的生态有了更清晰的认识,也对如何更好地获取和利用信息有了更深的思考。

评分这次收到《三联生活周刊》(2017年第39期),翻开目录,就被其中几篇专题深深吸引。有一篇关于“数字游民”的文章,让我眼前一亮。长久以来,我们习惯了朝九晚五的工作模式,将生活与固定的办公地点紧密相连。然而,随着科技的发展和全球化的深入,一种新的生活方式悄然兴起——数字游民。他们不再被地理位置束缚,而是依靠互联网和各类数字工具,在全球各地自由穿梭,一边工作,一边探索世界。这篇文章深入采访了几位真实的数字游民,从他们的视角,我看到了这种生活方式的魅力所在。他们或许在巴厘岛的海滩上敲击着键盘,或许在京都的古寺旁思考着创意,又或许在南美洲的安第斯山脉体验着不同文化。文章详细描述了他们如何解决住宿、交通、通讯、签证等一系列现实问题,以及他们在这个过程中所经历的挑战和收获。更重要的是,它引发了我对“工作”和“生活”这两个概念的重新思考。我们是否一定要用一种固定的模式来衡量成功?除了物质财富,精神的富足和阅历的增长是否同样重要?这篇报道没有简单地美化数字游民的生活,而是真实地展现了其光鲜背后不为人知的艰辛和取舍,让我对这种生活方式有了更全面、更深刻的理解,也燃起了我对探索更多可能性的渴望。

评分《三联生活周刊》(2017年第39期)中的一篇关于“老龄化社会的挑战与机遇”的专题,触及了我生活中非常关心的一个话题。随着社会的发展,人口老龄化已成为一个不可回避的现实。这篇文章从多个维度,深刻地探讨了这一现象可能带来的挑战,比如养老金的压力、医疗资源的紧张、社会活力的下降等等。然而,它并没有止步于对挑战的描述,而是更着重于挖掘其中蕴藏的机遇。作者采访了许多在老龄化社会中积极探索的新模式,比如“银发经济”的发展,老年人再就业的可能,以及如何通过科技手段提升老年人的生活质量。我看到了很多令人欣喜的案例,比如一些公司专门为老年人设计产品和服务,一些社区组织为老年人提供丰富多彩的活动,还有一些老年人依然在发挥余热,为社会做出贡献。这篇文章让我对“衰老”这件事有了全新的认识,它不再是生命的终点,而是一个新的开始。它也让我更加关注如何构建一个更加包容、更加有活力的老龄化社会,让每一位老年人都能享有尊严和幸福。

评分我翻阅《三联生活周刊》(2017年第39期),其中有一篇关于“城市更新”的报道,简直是为我这样的城市居民量身定做的。这篇文章聚焦在几个正在经历巨大变化的中国城市,通过记录那些在变迁中坚守的老街区、老建筑,以及其中生活的人们的故事,展现了城市发展背后复杂而温情的一面。我常常走在熟悉的街道上,看到一些老房子被拆除,取而代之的是冰冷的钢筋水泥高楼,心中总会涌起一股莫名的失落感。这篇文章让我看到了另一种可能:如何在追求现代化的同时,也保留城市的历史记忆和人文温度。作者采访了参与城市更新的设计师、历史学家,也走访了那些世代居住在老城区的居民,记录了他们的回忆、困惑和期望。我看到了那些老建筑在新的设计理念下焕发新生,融入了现代生活的功能,却依然保留着历史的痕迹;我也听到了居民们对于家园情感的眷恋,以及他们对未来生活的美好憧憬。这篇报道没有回避城市更新过程中存在的矛盾和争议,而是以一种包容的态度,呈现了不同声音和立场,让我对“城市”这个概念有了更深的理解,它不仅仅是建筑的集合,更是无数个体生活故事的载体。

评分《三联生活周刊》(2017年第39期)里有一篇让我印象深刻的评论,探讨的是当下社会中普遍存在的“焦虑感”。这篇文章的切入点非常独特,它并非泛泛地谈论生活压力,而是试图挖掘焦虑背后的深层原因。作者引用了大量的社会学、心理学理论,并结合了许多鲜活的案例,勾勒出一幅幅令人不安却又无比真实的画面。我尤其对其中关于“比较文化”的论述感到共鸣。在信息爆炸的时代,我们无时无刻不在接触到他人的生活片段——朋友圈里的光鲜亮丽、媒体报道中的成功故事,这些都极易引发我们的攀比心理,从而滋生出“我不如人”的焦虑。文章还探讨了“不确定性”对个体带来的冲击。无论是经济的波动、职业的发展,还是人际关系的变动,这些无法预测的因素都在不断地挑战着我们的安全感,让我们对未来充满担忧。作者并没有给出简单的解决方案,而是提供了一种审视和理解焦虑的视角。他鼓励读者去认识到焦虑的普遍性,学会与焦虑共处,而不是一味地逃避。读完这篇文章,我感觉心中压抑已久的一些情绪得到了释放,仿佛找到了一个倾诉的对象,也开始反思自己是如何被这种无形的焦虑所裹挟,并尝试着去寻找内心的平静。

评分《三联生活周刊》(2017年第39期)中的一个专题,聚焦在“人工智能伦理”这个问题上,让我对未来产生了深深的思考。这是一个我一直觉得既熟悉又陌生的领域,一方面,我们每天都在享受科技带来的便利,另一方面,也隐隐担心着科技发展可能带来的潜在风险。文章以一种非常浅显易懂的方式,解释了人工智能的基本原理,并深入探讨了在人工智能日益普及的当下,我们可能面临的伦理困境。例如,当自动驾驶汽车面临不可避免的事故时,它应该如何做出选择?当AI算法在招聘或信贷审批中出现偏见时,我们该如何纠正?当AI的创造力超越人类时,我们该如何定义“原创”?文章没有给出明确的答案,而是抛出了一系列发人深省的问题,引导读者去思考。它让我意识到,人工智能的发展不仅仅是技术层面的突破,更需要我们从人文、道德、法律等多个角度去审视和规范。读完这篇文章,我感觉对未来多了一份警惕,也多了一份期待,期待科技的进步能够真正服务于人类,而不是成为新的压迫。

评分《三联生活周刊》(2017年第39期)中的一篇关于“全球化浪潮下的文化冲突与融合”的专题,给我带来了非常广阔的视野。我一直认为,文化是民族的根基,是凝聚人心的重要纽带。然而,随着全球化的深入,不同文化之间的交流与碰撞也日益频繁。这篇文章通过讲述几个不同国家和地区在文化交流中的具体案例,展现了这种复杂而深刻的变化。我看到了西方文化对东方传统价值观的冲击,也看到了东方文化如何在西方语境下找到新的生存空间。文章没有简单地将这种现象评判为好与坏,而是以一种客观的态度,去剖析其背后的原因和可能带来的影响。我了解到,在一些地方,外来文化被视为一种威胁,引发了民族主义情绪;而在另一些地方,不同文化却能够和谐共存,甚至相互启发,创造出新的文化形式。这篇文章让我重新审视了“文化”的定义,它不再是僵化的、封闭的,而是流动变化的、具有生命力的。它也让我对不同文明之间的理解与包容有了更深的感悟,认识到在世界日益互联的今天,学会欣赏和尊重差异,是多么重要。

评分这次《三联生活周刊》(2017年第39期)中的一篇关于“青年创业困境”的文章,实在太贴近现实了,让我深有感触。文章没有像很多媒体那样,一味地歌颂成功创业的案例,而是将镜头对准了那些在创业路上跌跌撞撞的年轻人。我本身也在尝试一些小的项目,深知其中的艰辛。这篇文章就像一面镜子,照出了我所面临的种种挑战:资金的瓶颈、市场的残酷、团队的磨合、以及来自家庭和社会的不理解。作者采访了不同行业的创业者,有成功的喜悦,也有失败的泪水。我看到了他们为了一个想法,熬夜通宵,四处奔波,倾尽所有。我也看到了他们在面对挫折时,内心的挣扎和不屈。这篇文章让我意识到,创业并非一条坦途,它需要非凡的勇气、坚韧的毅力和超强的学习能力。更重要的是,它让我看到了在失败面前,如何保持尊严和继续前进的力量。它没有贩卖鸡汤,而是提供了一种现实的观察和深刻的反思,让我对自己未来的创业之路有了更清醒的认识,也更加敬佩那些敢于尝试、敢于追梦的年轻人。

评分这次读到《三联生活周刊》(2017年第39期)里一篇关于“社交媒体疲惫症”的文章,简直说出了我的心声。我承认,自己也是重度社交媒体用户,每天都会花费大量的时间在朋友圈、微博、抖音等平台上。起初,我只是想了解朋友的动态,分享自己的生活,但渐渐地,我发现自己陷入了一种难以摆脱的循环。每天都在刷屏,看到别人精彩的生活,内心会不自觉地产生对比,然后涌出各种负面情绪。同时,大量的碎片化信息也让我难以集中注意力,思维变得越来越迟钝。这篇文章深入分析了社交媒体对我们心理健康的影响,从信息过载、社交比较、虚拟身份认同等方面,解释了为什么我们会感到疲惫和空虚。作者采访了一些心理学专家和深受其困扰的普通人,他们的经历让我感同身受。这篇文章并没有简单地劝导大家远离社交媒体,而是提供了一些实用的建议,比如如何设定使用时间、如何筛选信息、如何回归真实的社交。读完之后,我开始尝试着调整自己的使用习惯,减少不必要的浏览,多花时间在现实生活中,感觉整个人都轻松了不少。

评分这次收到《三联生活周刊》(2017年第39期),其中一篇关于“教育公平”的报道,让我久久不能平静。作为一名关注教育的普通读者,我深知教育公平的重要性,但这篇文章以一种非常具象的方式,将这种不公展现在我面前。文章聚焦在不同地区、不同家庭背景的孩子们所面临的教育差异,从优质教育资源的分配不均,到城乡教育水平的巨大鸿沟,再到家庭经济条件对孩子教育机会的影响,都进行了深入的剖析。我看到了那些身处偏远地区、渴望知识的孩子们,他们艰难的求学之路;我也看到了那些家庭条件优渥的孩子们,他们从小就享受着各种高端的教育资源。作者通过采访教育工作者、学生家长以及政策制定者,呈现了多方面的声音和观点。这篇文章没有回避问题的复杂性,也没有提供简单的解决方案,而是揭示了教育不公平的深层根源,并呼吁社会各界共同努力,为每一个孩子创造一个公平的学习环境。读完之后,我更加坚信,教育公平是社会进步的基石,也是实现个人价值和社会和谐的关键。

评分好书推荐。

评分书是正版,内容很好,质量很不错

评分此用户未填写评价内容

评分质量好 价格低

评分此用户未填写评价内容

评分三联的杂志,一如既往的好。

评分很好

评分不错不错

评分三联的杂志,一如既往的好。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[杂志订阅]中华遗产杂志预订 2018年8月起订阅 1年12期 人文旅游杂志 杂志铺 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1024892620/59911413N20331fed.jpg)