具体描述

内容简介

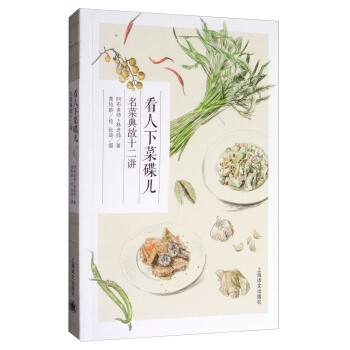

《看人下菜碟儿:名菜典故十二讲》介绍了,这十二堂美食实践课,使我深深地感到,历史和国学是可以“美味”的,而不应是“不食人问烟火”的书斋之学。它们能真实地融入到我们的日常生活里,甚至体现在我们的餐桌上。历史也好,国学也罢,对中国人来说,它应该是鲜活的,是融入生活的,是刻在骨子里的。在流水般的日子里传递传统,在平平淡淡里品味学问。历史和国学对中国人来说,理应更像一种面对生活的态度。我们在生活中感受历史和国学的宽度与深邃,在历史和国学中悟到生活的美好与意义。

作者简介

阿布老师,原名许福德上海外国语大学附属外国语学校语文老师

教学中倡导文史结合,德智并举,全面融入国学内容,包罗万象、通达博雅,既有知识性,又具趣味性。在学校师生中留下了“为人不识老阿布,纵称学霸不算数”的传说。因其讲课深入浅出、妙趣横生,阿布老师连续两年受邀为中福会托儿所、乌鲁木齐南路幼儿园作师资培训。

林老师,原名林琪

二级营养师

她在日本生活多年,热爱烹饪、烘焙,喜欢钻研各种烹饪技巧,往往就地取材,化简单为神奇。美食于她是创造。她是国内食育di一人,首次将“烹饪料理技能”这一创新课程引入世界外国语小学,又连续两年为中福会托儿所、乌鲁木齐南路幼儿园作师资培训,在孩子的心中种下一颗“生活美学”的种子,授人以渔,赠人以玫瑰。教学于她是乐趣。她是“一条”视频美食栏目的长期嘉宾,同时也是【生活课堂】的创始人,通过线上线下的互动,将美食文化与生活美学播撒于更广阔的天地。传播于她是责任。

目录

01 比干与空心菜02 专诸与松鼠鳜鱼

03 西施与西施舌

04 屈原与粽子

05 项羽与炒杂烩

06 李白与太白鸭

07 杨玉环与贵妃鸡

08 寇准与水晶饼

09 苏轼与东坡肉

1O 沈万三与万三蹄

11 郑板桥与菜豆腐鸡

12 胡雪岩与明目鱼米

精彩书摘

太伯与仲雍听到父亲这样说,心领神会了父亲的心意,太王是想立季历为接班人,然后依次传位给孙子姬昌。太伯与仲雍读懂了父亲的心思后,决定离开以使父亲顺利立季历为继承人。有一次太王生病,太伯与仲雍借口到衡山给父亲采药而离开了岐山。孔雀东南飞,二人从陕西来到了今天的江苏苏州,在这里建立了吴国。二人人乡随俗,随从了当地的风俗,在身上刺青、剪断头发成为了野蛮人,以示永不回国与季历争位。无论是《左传》《国语》《史记》,还是《吴越春秋》等,在叙述了太伯的建国经过后,接下来就是简单地叙述了一下吴国世系而没有给我们提供其他的材料。吴国再次回到人们的视野已经是五百多年后的吴王寿梦时。

历史惊人的相似,当年的情节再一次上演。

寿梦有四个儿子,诸樊、余祭、余昧、季札。寿梦觉得小儿子季札德才兼备,想把王位传给季札。但这是个悖论,既然季札品德好,他就无法接受夺兄位的事。所以他坚决拒绝父亲的想法说:按照制度应传位嫡长子,怎么能废弃先王制度而只按父子的私情行事传位于小儿子?

寿梦二十五年(公元前561),寿梦的生命即将走到尽头。他在弥留之际,把几个儿子叫到身边,对大儿子诸樊说:我想把王位传给季札,你不要忘记我的心愿。诸樊说:当年太王了解孙子姬昌的圣贤,废长立少,西周兴盛。现在您想把国家授给季札,我愿意归隐山林当个农夫。寿梦对诸樊肯让位给季札感到满意,但他显然没抱有季札能统一天下、建立王业那么宏大的理想。他也给诸樊指出了一条兄终弟及、兄弟四人依次传位轮流到季札的办法。寿梦的想法是好的,却忽略了一个致命的问题:当年太王是明确传位季历及孙子昌,寿梦只是喜欢小儿子,却没有表示孙辈由谁来接班。

寿梦去世后,长子诸樊代行国务。《史记》写“摄行事当国”,“摄”是代理的意思,就是代理国家大事。给寿梦服丧完毕,脱去孝服后,诸樊就让位季札。季札拒绝说:当年曹国宣公去世后,他的庶子负刍杀了太子而自立,是为成公,国人不满成公。晋文公率诸侯伐曹国,执成公,欲改立宣公的另一庶子子臧。子臧拒绝了,最后还是曹成公为君。现在大哥您为吴国之君,名正言顺,谁敢冒犯您。

……

用户评价

《看人下菜碟儿:名菜典故十二讲》这个书名,让我感到一种特别的亲切感和期待。它没有那种高高在上、遥不可及的学术腔调,而是带着浓浓的烟火气和生活气息。“看人下菜碟儿”这句俗语,在我们日常生活中几乎人人皆知,它精准地描绘了人际交往中因人而异、因时而异的智慧和策略。而“名菜典故十二讲”,则将这种智慧的载体,聚焦到了中华美食上。我脑海中 immediately 闪过无数可能:这本书会讲述一道菜的诞生,是如何受到特定人物或场合的影响?一道菜,在不同的朝代、不同的社会阶层,它的意义和价值是否会发生改变?例如,一道原本是皇家御膳的菜肴,在民间流传开来后,又会演变成什么样子?又或者,作者会通过一些鲜为人知的典故,来揭示一道菜背后隐藏的政治、经济、甚至军事信息?我特别好奇,当作者在讲述一道菜时,是如何将“看人下菜碟儿”的理念融入其中?是会通过菜品的选择、制作方法、甚至是摆盘方式,来体现主人的用心和对客人的考量?这不仅仅是关于“吃”,更是关于“怎样吃”,以及“为什么这样吃”。我想,这本书会像一位经验丰富的长者,用一道道美味佳肴为引子,向我娓娓道来那些关于人生、关于社会、关于历史的深刻道理。它不是单纯的美食指南,也不是枯燥的历史书,而是将两者完美融合,让我能够一边享受阅读的乐趣,一边在字里行间,体味到中华饮食文化的博大精深,以及其中蕴含的丰富而迷人的人情世故。

评分《看人下菜碟儿:名菜典故十二讲》这个书名,就像一声悠长的茶香,瞬间勾起了我内心深处的共鸣。它不仅仅是一个书名,更像是一份邀请,邀请我去探索中华美食背后那深邃而有趣的人文世界。“看人下菜碟儿”,这句俗语,是我们在日常生活中耳熟能详的智慧结晶,它蕴含着对人情世故的洞察,对不同个体需求的敏锐捕捉。而“名菜典故十二讲”,则将这份智慧,与一道道承载着历史、文化、乃至传奇色彩的中华名菜联系起来。我迫不及待地想知道,作者将如何将这两者融会贯通。是会选取那些在宫廷御宴上用来彰显权力和地位的菜肴,讲述它们如何“看人下菜碟儿”,满足帝王将相的口腹之欲和政治需求?还是会聚焦于那些在市井巷陌流传的家常菜,展现它们如何在普通人的生活中,扮演着不同的角色,承载着不同的情感,比如,在游子离家时的一碗热汤面,在节日庆典时的一桌丰盛的团圆饭。我尤其好奇,作者会在解读菜肴典故时,如何巧妙地融入“看人下菜碟儿”的视角?是会通过分析一道菜的食材选择、烹饪技法,甚至是用餐环境,来揭示其中蕴含的“因人而异”的道理?这本书,在我看来,绝不仅仅是一本美食的书,它更是一本人情社会的百科全书,一本能够让我透过一张张精美的菜肴,去洞察人性的复杂、社会的发展、以及中华民族独特的情感表达方式。我期待着,通过这本书,能够更加深刻地理解,为什么在中国,“吃”不仅仅是为了果腹,更是一种社交,一种文化,一种情感的载体,而“看人下菜碟儿”,正是这种理解的生动写照。

评分《看人下菜碟儿:名菜典故十二讲》这个书名,一瞬间就点燃了我对这本书的好奇心。它巧妙地将“看人下菜碟儿”这句饱含着生活智慧和人情世故的俗语,与“名菜典故”这样富有文化底蕴和历史感的主题联系在了一起。这让我不禁思考,在中国的饮食文化中,“吃”从来都不是一件简单的事情,它不仅仅是为了满足生理需求,更承载着丰富的社会信息和人际交往的智慧。我非常期待,作者将如何通过十二道(或以十二为代表的一系列)著名菜肴的典故,来阐释“看人下菜碟儿”的理念。这本书会不会深入挖掘一道菜的起源,讲述它如何在特定的历史时期,被用来彰显权贵、拉拢人心,或者如何成为某种身份的象征?例如,一道名贵的官府菜,在宴请达官显贵时,其意义与在普通家庭的节日餐桌上,可能会有天壤之别。又或者,作者会通过一些鲜为人知的趣事,来揭示一道菜在不同社会群体中的“待遇”是如何不同的,从而反映出当时的社会风貌和人情世故。我特别想知道,作者是如何将“看人下菜碟儿”的精髓,融入到对菜肴典故的解读中。是会通过菜品的选择、食材的搭配,甚至是摆盘的艺术,来体现主人对客人的了解和尊重?这本书,对我而言,不仅仅是一次对美食知识的探索,更是一次对中国传统文化、人情世故以及生活智慧的深刻解读。它让我期待,能够从字里行间,品味出食物背后隐藏的百味人生,理解中国人独特的社交方式和情感表达。

评分这本书的书名《看人下菜碟儿:名菜典故十二讲》一下子抓住了我的好奇心。它不像市面上那些单纯的美食书籍,而是巧妙地将“看人下菜碟儿”这样充满生活智慧和人情世故的俗语,与“名菜典故”这样富有文化底蕴的主题结合在一起。我脑海里 immediately 浮现出各种各样的场景:古时候,王公贵族在宴请宾客时,如何根据宾客的身份和喜好来精心挑选菜肴,以示尊重或拉拢;又或者,普通人家在逢年过节时,会准备什么样的家常菜,来表达对亲人的关爱和祝福。这本书会不会就是通过对十二道(或以十二为代表的)著名菜肴的深入解读,来展现这种“看人下菜碟儿”的智慧?我想象,作者可能会从一道菜的起源讲起,比如,某道菜是如何因为某个名人的喜爱而声名鹊起,又或者,某道菜是如何在特定的历史时期,成为特定阶层身份的象征。又或者,作者会从一道菜在不同社会群体中的“待遇”来展开,比如,一道珍馐异馔,在帝王面前象征着权力与奢华,但在普通人手中,可能就代表着一年难得一次的口福。我尤其期待,作者能够通过那些具体的菜肴和故事,来阐释“看人下菜碟儿”背后的逻辑和人性,让我不仅仅是了解一道菜的由来,更能从中窥见社会变迁、人情冷暖和生活智慧。这不仅仅是一本关于美食的书,更像是一本关于中国社会和人情世故的“百科全书”,一本能够让我从“吃”这个最基本的生活需求中,品味出更深层次的文化和人生哲理的书。

评分这本书的书名《看人下菜碟儿:名菜典故十二讲》给我的第一印象是,它不仅仅是一本美食菜谱,更像是一部关于饮食文化与社会百态的“小品集”。“看人下菜碟儿”这句俗语,在我脑海中勾勒出一幅生动的画面:在酒席上,主人根据宾客的身份、喜好、甚至是彼此的关系,端上不同的菜肴,以此来体现主人的周到和对人情世故的洞察。而“名菜典故十二讲”,则暗示着这本书将深入挖掘十二道(或以十二为代表的一系列)著名菜肴背后的故事。我很好奇,作者会选择哪些菜肴?是那些耳熟能详的宫廷菜、官府菜,还是那些代表地方特色、承载民间传说的家常菜?更重要的是,作者会如何将“看人下菜碟儿”的理念与这些名菜的典故结合起来?例如,某道菜为何会成为帝王宴席上的常客,而另一道菜又为何是寻常百姓家逢年过节的必备?它是否与当时的社会等级、经济状况、甚至是风俗习惯有关?我期待着,作者能够通过生动的故事,将这些抽象的概念具象化,让我体会到,在看似简单的“吃”的背后,隐藏着如此丰富和复杂的人文信息。这本书也许能帮助我理解,为什么同样一道菜,在不同场合、不同的人手中,会有截然不同的意义和价值。这是一种超越味蕾的体验,是对食物背后历史、文化、以及人性观察的延伸。我想,读完这本书,我对美食的理解,将不再仅仅停留在“好吃”与否的层面,而是能够更深层次地去感受它所承载的文化符号和情感连接。

评分这本书的书名《看人下菜碟儿:名菜典故十二讲》瞬间就勾起了我的兴趣,因为它不仅仅是关于美食,更像是一扇窗户,让我能够窥探到中国传统社会中那些微妙的人情世故。 “看人下菜碟儿”,这句俗语,就像一面镜子,照出了我们在与人交往中,如何根据对方的身份、地位、喜好甚至是可以利用的价值,来调整自己的策略和行为。而“名菜典故十二讲”,则将这份充满生活智慧的观察,与中国博大精深的饮食文化巧妙地结合在一起。我脑海中 immediate 浮现出无数的场景:想象一下,在古代的宫廷宴席上,一道道精心制作的菜肴,是如何被用来彰显帝王的权威,笼络臣子的忠心,或者在和亲的场合,用来传递善意和诚意?又或者,在文人雅士的聚会中,一道道富有诗意的菜肴,又是如何与他们的情怀和志趣相呼应? 我尤其期待,作者能够通过解读十二道(或以十二为代表的一系列)著名菜肴的典故,来生动地阐释“看人下菜碟儿”的理念。 比如,一道原本是皇家御膳的菜肴,在民间流传过程中,又发生了怎样的变化,又被赋予了怎样的新的意义? 又或者,一道看似平凡的家常菜,在特殊的节日里,又承载了怎样深厚的情感和祝福? 这本书,在我看来,不仅仅是一本介绍美食的书,更像是一本关于中国社会变迁、人情冷暖和文化传承的“微型史书”。它让我期待,能够一边品味菜肴背后的故事,一边感悟人生的百态,理解中国人独特的饮食哲学,以及其中蕴含的丰富而迷人的智慧。这是一种将味蕾的享受,升华到精神层面的体验,让我对“吃”这个日常行为,有了更深层次的理解和感悟。

评分这本书的标题真是让人眼前一亮,带着点市井的烟火气,又透着一股子学问的讲究。“看人下菜碟儿”,这句俗语在我们日常生活中再熟悉不过了,它饱含着人情世故的智慧,也暗含着因地制宜、因人而异的原则。而“名菜典故十二讲”,则一下子将我拉到了美食的殿堂,那些承载着历史、文化、甚至传奇故事的菜肴,仿佛都在书名中散发着诱人的香气。我尤其好奇,作者究竟会如何将这两者巧妙地结合起来?是会从一道菜的起源讲到它在不同场合、不同人群中的不同“待遇”,还是会挖掘出那些名菜背后,与权贵、与平民、与文人墨客之间的微妙互动?想象一下,一道宫廷御膳,在帝王面前与在寻常百姓餐桌上的意义截然不同;一道家常小炒,在游子归来时可能就蕴含着浓浓的乡愁。这本书会不会像一把钥匙,打开我认识美食的另一扇门,让我不再仅仅满足于品尝它的味道,更能理解它背后深厚的人文积淀?我期待着,书中那些看似寻常的菜肴,在作者的笔下,能焕发出令人惊叹的光彩,让我每一次提到它们时,都能想起一段有趣的故事,一种独特的情感,甚至是一种对人生百态的洞察。这不仅仅是一本关于菜的书,更像是一本关于人和人情世故的书,一本关于历史与文化的书,一本充满生活智慧的书。我迫不及待地想翻开它,去探索那些隐藏在名菜背后的“看人下菜碟儿”的智慧。

评分初次看到《看人下菜碟儿:名菜典故十二讲》这个书名,我脑海里最先浮现的画面,不是一道道精致的菜肴,而是那些充满了人情味和世故的场景。俗语“看人下菜碟儿”,总是带着一种略微戏谑又充满洞察的意味,它揭示了一种普遍存在于人际交往中的策略——根据对方的特点、需求、甚至是可以利用的价值,来调整自己的行为方式。而“名菜典故十二讲”,则瞬间将这种策略与中华美食联系起来。我非常好奇,作者将如何把这两者融合?是会通过解读一道菜的起源故事,来阐释它在特定历史时期,如何被用来彰显权贵、拉拢人心,或者如何成为特定阶层身份的象征?譬如,一道精美的佛跳墙,在宫廷宴席上可能代表着至高无上的荣耀,而在民间,也许它只是一个遥不可及的传说。或者,作者会选取一些“平民”菜肴,来展现它们如何在寻常百姓的生活中,扮演着不同的角色,比如,在寒冬里的一碗热汤面,是对归来游子的慰藉;在节日庆典上的一道红烧肉,则寄托着家庭团圆的喜悦。我设想,这本书会像一位博学的说书人,将一道道名菜变成一个个生动的故事,而这些故事的背后,都隐藏着作者对社会运作、人情冷暖的深刻理解。这不仅是对美食知识的普及,更是一次对生活智慧的探索。我想,通过阅读这本书,我能够更深刻地理解,为什么在中国,“吃”从来都不是一件简单的事情,它承载了太多关于身份、地位、情感和人际关系的微妙信息。

评分这本书的书名《看人下菜碟儿:名菜典故十二讲》给我一种耳目一新的感觉。它打破了我对传统美食书籍的刻板印象,将“看人下菜碟儿”这句充满生活智慧的俗语,与“名菜典故”这样富有历史文化底蕴的主题巧妙地结合起来。我 immediately 联想到,很多时候,一道菜的价值,并不仅仅在于它的味道,更在于它所承载的意义和它在特定场合所扮演的角色。“看人下菜碟儿”恰恰点明了这一点:同样的食材,同样的烹饪方式,在不同的人面前,或者在不同的情境下,其所传达的信息和情感是截然不同的。而“名菜典故十二讲”,则预示着这本书将通过解读十二道(或一系列)著名菜肴的故事,来展开这种“看人下菜碟儿”的智慧。我非常期待,作者会如何挖掘这些名菜背后的故事。是会讲述某道菜是如何因为某位帝王、某位文人墨客的偏爱而闻名遐迩?还是会展现一道菜如何在不同阶层、不同地域的人群中,演变出不同的形态和意义?譬如,一道宫廷名菜,在民间或许会被简化,但其背后承载的“高贵”寓意可能依然不变;而一道家常菜,在特殊的日子里,也可能因为饱含着亲人的思念和祝福,而变得无比珍贵。这本书,我想不仅仅是在介绍菜肴,更是在讲述中国社会的人情交往、历史变迁和文化传承。它让我期待,能够从每一道菜的典故中,读出人情冷暖,读出世事变迁,读出中国人独特的饮食智慧。这是一种将味蕾的享受,升华到精神层面的体验,让我对“吃”这个日常行为,有了更深层次的理解和感悟。

评分这本书的书名《看人下菜碟儿:名菜典故十二讲》一下就吸引了我。它不像一些美食书籍那样只是罗列菜谱,而是将“看人下菜碟儿”这种充满生活智慧的俗语,与“名菜典故”这个富有历史文化内涵的主题巧妙地结合在一起。这让我想到,一道菜的价值,往往不仅仅体现在它的味道本身,更在于它在特定场合、针对特定人群所能产生的不同意义和影响。“看人下菜碟儿”,这句俗语,深刻地揭示了我们在人际交往中,如何根据对方的身份、需求、甚至是性格特点来调整自己的言行和策略。而“名菜典故十二讲”,则将这种策略,运用到对中华名菜的解读上。我十分好奇,作者会如何通过十二道(或以十二为代表的一系列)著名菜肴的故事,来展现“看人下菜碟儿”的智慧?是会讲述一道菜的起源,是如何与某个重要的历史人物、某个重要的历史事件紧密相连,从而赋予了它特殊的意义?还是会分析一道菜,在不同的社会阶层、不同的文化背景下,它的接受度和解读方式会有何不同?例如,一道珍贵的山珍海味,在帝王宴席上可能象征着无上的权力,而在寻常百姓家,可能只是一个遥不可及的梦。又或者,一道朴实的家常菜,在游子心中,可能承载着最深沉的思念和最温暖的记忆。我想,这本书将不仅仅是一本关于美食的书,更是一本关于人情世故、社会变迁和文化传承的读物。它让我期待,能够从每一道菜肴的典故中,品味出人性的百态,理解中国人在饮食文化中所蕴含的丰富情感和独特智慧。这是一种超越味蕾的体验,是对中国传统文化一次深刻而有趣的探索。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有