具体描述

内容简介

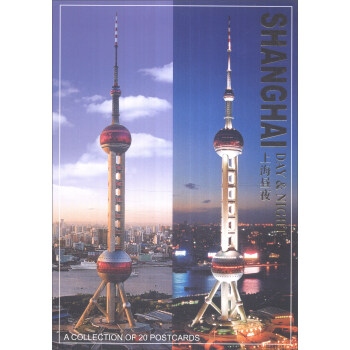

上海地处长江三角洲前沿,东临东海,南靠杭州湾,西接江苏、浙江两省,北通长江人海口,面积6,3405平方公里,人口2,300百多万。上海属亚热带海洋季风气候,年平均气温15℃,年降雨量约1,200毫米。上海是中国的经济中心和著名港口城市,也是科技、金融、贸易、旅游、信息和文化的重要基地,是展示中国风采的窗口。内页插图

前言/序言

用户评价

读完《上海昼夜(明信片)》,我仿佛从一场冗长的梦境中醒来,心中却留下了久久不散的余韵。这本书给我的感觉,与其说是在阅读,不如说是在进行一场沉浸式的体验。它没有给我一个宏大的叙事框架,也没有刻意去构建一个跌宕起伏的情节,而是像一位饱经沧桑的旅人,在上海的街头巷尾,不经意间拾起了散落在时光里的珍珠。 书中对“光”的描绘,可以说是贯穿始终的一条线索。白昼的阳光,时而耀眼,时而柔和,它在老建筑的墙壁上投下斑驳的阴影,又在摩天大楼的玻璃幕墙上折射出流光溢彩。而夜晚的灯光,更是将上海这座城市装点得如梦似幻,无论是黄浦江畔的璀璨星河,还是小巷深处昏黄的路灯,都仿佛在诉说着不同的故事。作者用极富诗意的语言,将这些光影的变幻,描绘得栩栩如生,让我仿佛身临其境,能感受到光线的温度,也能体会到夜色的神秘。 我特别喜欢书中对“声音”的刻画。上海的城市之声,是如此丰富而有层次。从清晨的鸟鸣,到午后的车水马龙,再到深夜的寂静,每一个声音,都仿佛被作者捕捉并定格。我能想象到,老洋房里传来的隐约的音乐声,弄堂里邻里间的寒暄,还有江边偶尔传来的汽笛声,这些声音,共同构成了上海这座城市的独特韵律,也让我感受到了这座城市鲜活的生命力。 书中的“人物”描写,更是让我印象深刻。作者并没有塑造脸谱化的英雄人物,而是通过一些非常生活化的场景,刻画出上海这座城市中,形形色色的小人物。那些在街头摆摊的老人,那些在咖啡馆里埋头写作的年轻人,那些在黄昏时分匆匆赶路的上班族,他们都构成了上海最真实的肌理。我仿佛能看到他们的面孔,听到他们的声音,感受到他们的喜怒哀乐。 这本书的叙事方式,也给我带来了极大的惊喜。它没有采用传统的线性叙事,而是通过一种“碎片化”的方式,将一个个片段串联起来。这种方式,让我感觉,我仿佛也在跟着作者一起,在上海的各个角落进行着一次自由的探索。每一个片段,都像是一张精心挑选的照片,配上恰如其分的文字,让我忍不住去细细品味。 我发现,这本书的文字,有一种独特的魅力。它不是那种华丽辞藻堆砌的文字,而是朴实中带着力量,细腻中带着情感。它更像是作者在与读者进行一次心灵的对话,分享他对上海这座城市的理解和感悟。这种真诚的表达,让我觉得非常舒服,也让我更容易产生共鸣。 “明信片”这个形式,也为这本书增添了别样的风味。每一页,都像是一张寄往远方的明信片,承载着作者对上海的深情。这让我觉得,我仿佛也在参与一场跨越时空的对话,感受着上海这座城市的温度和情感。 这本书让我明白了,一座城市的美,不仅仅在于它的建筑和风景,更在于它所承载的生活和情感。作者通过他敏锐的观察和细腻的笔触,将上海这座城市的生活气息,以及其中蕴含的情感,展现得淋漓尽致。它让我看到了,上海不仅仅是一个地理概念,更是一种生活方式,一种精神寄托。 总而言之,《上海昼夜(明信片)》是一本非常有感染力的书。它用一种最温柔,也最深刻的方式,展现了上海这座城市的魅力。它让我以一种全新的视角,重新审视了这座我曾经熟悉的城市,也让我对它有了更深的理解和热爱。

评分当我拿起《上海昼夜(明信片)》这本书时,我脑海中闪过的,是对上海这座城市复杂情感的复杂想象。它既有历史的厚重,也有现代的繁华,而“昼夜”二字,更是暗示了其变化万千的景象。然而,这本书带给我的,远不止于此。它没有给我一个标准答案,而是像一位经验丰富的向导,带领我走进上海的内心世界。 书中最让我着迷的,是那些对“光影”的细腻捕捉。白天的上海,阳光透过梧桐树的缝隙,在老洋房的墙壁上留下斑驳的印记,又在陆家嘴的玻璃幕墙上跳跃闪烁。夜晚的上海,则是另一番景象:外滩的灯火辉煌,如同一条流动的星河,而那些隐藏在小巷深处的昏黄灯光,又带着一种温暖而亲切的烟火气。作者用极其生动的笔触,描绘出这些光影的变化,仿佛将时间凝固,让我能直接感受到上海不同时刻的光感。 书中对“声音”的刻画,同样令人印象深刻。我能“听”到黄浦江上汽笛的悠扬,能“听”到老式电车经过时嘎吱作响的齿轮声,更能“听”到弄堂里孩子们的嬉笑打闹声,以及那些邻里之间热情的问候。这些声音,交织在一起,构成了上海这座城市的独特交响乐,也让我感受到了它鲜活而跳跃的生命力。 我特别喜欢书中对“人物”的描绘。作者并没有塑造出惊天动地的英雄,而是聚焦于那些平凡却又不失光彩的普通人。他们可能是街头默默摆摊的商贩,可能是咖啡馆里埋头苦思的年轻人,也可能是傍晚时分步履匆匆的上班族。通过对这些人物的细致刻画,我看到了上海这座城市最真实的肌理,也感受到了其中蕴含的无限温情。 书中的叙事方式,也给我带来了极大的惊喜。它不像是一篇有条理的散文,更像是一系列精心挑选的“明信片”。每一页,都是一个独立的瞬间,一段独特的感受。这些瞬间,虽然看似零散,但却共同构成了一幅完整而立体的上海画卷。这种“碎片化”的呈现,反而让我在阅读时,有了更多的自由和想象空间。 我发现,这本书的文字,有一种独特的魅力。它不像华丽辞藻的堆砌,而是用一种朴实而真挚的语言,勾勒出最动人的画面。这种“清水出芙蓉,天然去雕饰”的美感,让我觉得非常舒服,也更容易让我产生情感上的共鸣。 “明信片”这个形式,也为这本书增添了别样的意义。它不仅是一种视觉上的呈现,更是一种情感上的寄托。每一张“明信片”,都承载着作者对上海的深情,也仿佛在邀请我,去感受这座城市的温度和气息。 这本书让我明白,一座城市的美,不仅仅在于它的宏伟建筑和璀璨夜景,更在于它所承载的生活气息和人文情感。作者用他敏锐的观察和细腻的笔触,将上海这座城市的生活点滴,以及其中蕴含的情感,展现得淋漓尽致。它让我看到,上海不仅仅是一个地理名词,更是一种生活态度,一种精神象征。 总而言之,《上海昼夜(明信片)》是一本非常有感染力的书。它用一种最温柔,也最深刻的方式,展现了上海这座城市的独特魅力。它让我以一种全新的视角,重新审视了这座我曾经熟悉的城市,也让我对它有了更深的理解和热爱。

评分《上海昼夜(明信片)》这本书,给我带来的,是一种静谧而深邃的阅读体验。它没有强烈的戏剧冲突,也没有刻意的煽情,但它却能在不经意间触动你内心最柔软的地方。作者用一种近乎虔诚的态度,记录着上海的每一个瞬间,仿佛怕它稍纵即逝。 书中对“光影”的描绘,是我最爱的部分。白天的阳光,如何在老洋房的窗棂间洒落,留下历史的温度;夜晚的灯光,又如何将外滩装点成流光溢彩的画卷。作者用细腻的笔触,捕捉到了这些光影的变化,让我仿佛能感受到阳光的温度,也能体会到夜晚的神秘。 让我印象深刻的,还有书中对“声音”的刻画。我能“听”到黄浦江上悠扬的汽笛声,能“听”到老式电车经过时发出的嘎吱声,更能“听”到弄堂里孩子们嬉笑打闹的声音,以及邻里之间热情洋溢的问候。这些声音,交织在一起,构成了上海这座城市的独特旋律,也让我感受到了它鲜活而跳跃的生命力。 我尤其欣赏书中对“人物”的描绘。作者并没有塑造出什么惊天动地的英雄,而是将镜头对准了那些平凡却又不失光彩的普通人。他们可能是街头默默摆摊的商贩,可能是咖啡馆里埋头苦思的年轻人,也可能是傍晚时分步履匆匆的上班族。通过对这些人物的细致刻画,我看到了上海这座城市最真实的肌理,也感受到了其中蕴含的无限温情。 这本书的叙事方式,也给我带来了极大的惊喜。它不像是一篇有条理的散文,更像是一系列精心挑选的“明信片”。每一页,都是一个独立的瞬间,一段独特的感受。这些瞬间,虽然看似零散,但却共同构成了一幅完整而立体的上海画卷。这种“碎片化”的呈现,反而让我在阅读时,有了更多的自由和想象空间。 我发现,这本书的文字,有一种独特的魅力。它不像华丽辞藻的堆砌,而是用一种朴实而真挚的语言,勾勒出最动人的画面。这种“清水出芙蓉,天然去雕饰”的美感,让我觉得非常舒服,也更容易让我产生情感上的共鸣。 “明信片”这个形式,也为这本书增添了别样的意义。它不仅是一种视觉上的呈现,更是一种情感上的寄托。每一张“明信片”,都承载着作者对上海的深情,也仿佛在邀请我,去感受这座城市的温度和气息。 《上海昼夜(明信片)》这本书,让我明白了,一座城市的美,不仅仅在于它的宏伟建筑和璀璨夜景,更在于它所承载的生活气息和人文情感。作者用他敏锐的观察和细腻的笔触,将上海这座城市的生活点滴,以及其中蕴含的情感,展现得淋漓尽致。它让我看到,上海不仅仅是一个地理名词,更是一种生活态度,一种精神象征。 总而言之,《上海昼夜(明信片)》是一本非常有感染力的书。它用一种最温柔,也最深刻的方式,展现了上海这座城市的独特魅力。它让我以一种全新的视角,重新审视了这座我曾经熟悉的城市,也让我对它有了更深的理解和热爱。

评分拿到《上海昼夜(明信片)》这本书,我并没有期待一个戏剧性的故事,而是想通过作者的眼睛,去捕捉上海这座城市最真实的脉搏。《上海昼夜(明信片)》没有给我灌输任何预设的“上海印象”,而是邀请我,跟随作者的脚步,去感受这座城市的呼吸和心跳。 书中对“光线”的描绘,让我深深着迷。白天的阳光,如何在老洋房的墙壁上留下岁月的痕迹,又如何在现代建筑的玻璃幕墙上折射出耀眼的光芒。夜晚的灯光,更是将上海装点得如梦似幻,无论是外滩的璀璨,还是小巷深处的温暖。作者用极具画面感的文字,描绘出这些光影的变化,让我仿佛置身其中,能直接感受到上海不同时刻的光感。 让我印象深刻的,还有书中对“声音”的刻画。我能“听”到黄浦江上悠扬的汽笛声,能“听”到老式电车经过时发出的嘎吱声,更能“听”到弄堂里孩子们嬉笑打闹的声音,以及邻里之间热情洋溢的问候。这些声音,交织在一起,构成了上海这座城市的独特旋律,也让我感受到了它鲜活而跳跃的生命力。 我尤其欣赏书中对“人物”的描绘。作者并没有塑造出什么惊天动地的英雄,而是将镜头对准了那些平凡却又不失光彩的普通人。他们可能是街头默默摆摊的商贩,可能是咖啡馆里埋头苦思的年轻人,也可能是傍晚时分步履匆匆的上班族。通过对这些人物的细致刻画,我看到了上海这座城市最真实的肌理,也感受到了其中蕴含的无限温情。 这本书的叙事方式,也给我带来了极大的惊喜。它不像是一篇有条理的散文,更像是一系列精心挑选的“明信片”。每一页,都是一个独立的瞬间,一段独特的感受。这些瞬间,虽然看似零散,但却共同构成了一幅完整而立体的上海画卷。这种“碎片化”的呈现,反而让我在阅读时,有了更多的自由和想象空间。 我发现,这本书的文字,有一种独特的魅力。它不像华丽辞藻的堆砌,而是用一种朴实而真挚的语言,勾勒出最动人的画面。这种“清水出芙蓉,天然去雕饰”的美感,让我觉得非常舒服,也更容易让我产生情感上的共鸣。 “明信片”这个形式,也为这本书增添了别样的意义。它不仅是一种视觉上的呈现,更是一种情感上的寄托。每一张“明信片”,都承载着作者对上海的深情,也仿佛在邀请我,去感受这座城市的温度和气息。 《上海昼夜(明信片)》这本书,让我明白了,一座城市的美,不仅仅在于它的宏伟建筑和璀璨夜景,更在于它所承载的生活气息和人文情感。作者用他敏锐的观察和细腻的笔触,将上海这座城市的生活点滴,以及其中蕴含的情感,展现得淋漓尽致。它让我看到,上海不仅仅是一个地理名词,更是一种生活态度,一种精神象征。 总而言之,《上海昼夜(明信片)》是一本非常有感染力的书。它用一种最温柔,也最深刻的方式,展现了上海这座城市的独特魅力。它让我以一种全新的视角,重新审视了这座我曾经熟悉的城市,也让我对它有了更深的理解和热爱。

评分拿到《上海昼夜(明信片)》这本书,我第一反应是它的名字本身就很有画面感,上海的“昼”与“夜”,这本身就意味着丰富的色彩和多变的情绪。读完后,我的感受更是超出了最初的期待。它没有给我宏大的城市叙事,也没有什么跌宕起伏的情节,但恰恰是这种“无为而无不为”的风格,让我深深着迷。它就像一个经验丰富的老者,坐在街角,用一种不紧不慢的语调,向你娓娓道来他对这座城市的观察和体悟。 我特别喜欢它对细节的捕捉。不是那种程式化的描写,而是那种仿佛亲身经历才能有的细腻感。比如,书中提到某个清晨,阳光刚刚爬上楼顶,空气中弥漫着湿润的泥土气息,还有远处传来的早班车的引擎声。这些画面,不是突然出现的,而是那种,你可能在某个时刻,也曾模糊感知到的,但从未如此清晰地被文字记录下来。它让你觉得,作者就像一个拥有“瞬间凝固”能力的魔术师,将那些稍纵即逝的美好,永远地留在了纸页上。 书中的文字,有时像是一杯陈年的黄酒,越品越有味道。它不像那些快餐式的读物,读完就忘。它的那些比喻,那些意象,会一直在你脑海里回荡。比如,它形容黄浦江的夜景,不是简单的“灯火辉煌”,而是“江水像一条流动的丝带,串起了散落的珍珠”。这种意境的营造,让我觉得,作者不是在“写”上海,而是在“感受”上海,并且将这份感受,以一种非常个人化的方式传递给我。 我尤其欣赏它对于“人”的描绘。它不是那种扁平化的角色塑造,而是通过一些非常生活化的细节,让你看到了上海这座城市中,形形色色的人物。有在弄堂里热情招呼邻居的大妈,有在咖啡馆里埋头写作的年轻人,也有在黄昏时分,步履匆匆的上班族。这些人物,虽然没有名字,没有具体的故事,但他们却构成了上海最生动的肌理。你仿佛能听到他们的笑声,感受到他们的辛劳,也能体会到他们在这座城市里的喜怒哀乐。 这本书没有给我一个固定的“价值判断”,它只是呈现。它呈现了上海的繁华,也呈现了上海的安静;它呈现了上海的现代,也呈现了上海的怀旧。这种“不加评判”的态度,反而让我觉得更加真实,更加值得信赖。它让你自己去思考,去感受,去形成你自己的对上海的理解。这是一种非常开放的,充满邀请性的阅读方式。 我尝试着去揣摩作者的写作动机。或许,是因为他对上海这座城市有着深厚的感情,想要用一种最真挚的方式,记录下他眼中这座城市的魅力。又或许,是因为他希望通过这本书,让更多的人能够认识到上海不仅仅是经济发展的中心,更是一座充满故事,充满人情味,充满生活气息的城市。不管是什么原因,这本书都成功地达到了它的目的。 它让我想起了我曾经在上海旅行时的点滴。那些穿梭在街头巷尾的瞬间,那些坐在江边看日落的时刻,那些在小餐馆里品尝美食的体验,都在这本书的字里行间被唤醒。它就像一个记忆的开关,把我过去对上海的印象,重新点亮,并且给予了更深的挖掘和解读。 我喜欢书中那种“跳跃性”的叙事。它不像一本有清晰主线的书,而是像把一张张精心挑选的照片,配上恰如其分的文字,然后随意地组合在一起。这种组合,看似随意,却又有着内在的逻辑和韵律。它让你在阅读的过程中,不断地产生惊喜,不断地发现新的角度和新的感受。 这本书的语言风格,非常有特色。它既有诗歌般的意境,又有散文般的真挚。它不会用华丽的辞藻去堆砌,而是用最朴实,最贴近生活的语言,勾勒出最动人的画面。这种“清水出芙蓉,天然去雕饰”的美感,让我觉得非常舒服。 总而言之,《上海昼夜(明信片)》这本书,是一次非常令人愉悦的阅读体验。它让我以一种全新的方式,重新认识了上海。它不仅仅是一本书,更像是一扇窗,让我看到了上海更深层次的美丽和魅力。我强烈推荐给所有对上海感兴趣,或者曾经在上海留下过足迹的人们,相信你们也会从中找到属于自己的那份感动。

评分我总觉得,能够将一座城市的独特韵味,用最贴近生活的方式呈现出来,是一件非常了不起的事情。《上海昼夜(明信片)》这本书,就做到了这一点。它没有给我灌输什么“上海印象”,而是邀请我,跟随作者的脚步,去感受这座城市的呼吸和心跳。 书中对“光线”的描绘,让我赞叹不已。白天的阳光,如何在老洋房的墙壁上留下历史的印记,又如何在现代建筑的玻璃幕墙上闪耀。夜晚的灯光,又是如何点亮黄浦江,将这座城市装点得如梦似幻。作者用极具画面感的文字,将这些光影的变化,描绘得栩栩如生,让我仿佛身临其境,能直接感受到上海不同时刻的光感。 让我印象深刻的,还有书中对“声音”的刻画。我能“听”到黄浦江上悠扬的汽笛声,能“听”到老式电车经过时发出的嘎吱声,更能“听”到弄堂里孩子们嬉笑打闹的声音,以及邻里之间热情洋溢的问候。这些声音,交织在一起,构成了上海这座城市的独特旋律,也让我感受到了它鲜活而跳跃的生命力。 我尤其欣赏书中对“人物”的描绘。作者并没有塑造出什么惊天动地的英雄,而是将镜头对准了那些平凡却又不失光彩的普通人。他们可能是街头默默摆摊的商贩,可能是咖啡馆里埋头苦思的年轻人,也可能是傍晚时分步履匆匆的上班族。通过对这些人物的细致刻画,我看到了上海这座城市最真实的肌理,也感受到了其中蕴含的无限温情。 这本书的叙事方式,也给我带来了极大的惊喜。它不像是一篇有条理的散文,更像是一系列精心挑选的“明信片”。每一页,都是一个独立的瞬间,一段独特的感受。这些瞬间,虽然看似零散,但却共同构成了一幅完整而立体的上海画卷。这种“碎片化”的呈现,反而让我在阅读时,有了更多的自由和想象空间。 我发现,这本书的文字,有一种独特的魅力。它不像华丽辞藻的堆砌,而是用一种朴实而真挚的语言,勾勒出最动人的画面。这种“清水出芙蓉,天然去雕饰”的美感,让我觉得非常舒服,也更容易让我产生情感上的共鸣。 “明信片”这个形式,也为这本书增添了别样的意义。它不仅是一种视觉上的呈现,更是一种情感上的寄托。每一张“明信片”,都承载着作者对上海的深情,也仿佛在邀请我,去感受这座城市的温度和气息。 《上海昼夜(明信片)》这本书,让我明白了,一座城市的美,不仅仅在于它的宏伟建筑和璀璨夜景,更在于它所承载的生活气息和人文情感。作者用他敏锐的观察和细腻的笔触,将上海这座城市的生活点滴,以及其中蕴含的情感,展现得淋漓尽致。它让我看到,上海不仅仅是一个地理名词,更是一种生活态度,一种精神象征。 总而言之,《上海昼夜(明信片)》是一本非常有感染力的书。它用一种最温柔,也最深刻的方式,展现了上海这座城市的独特魅力。它让我以一种全新的视角,重新审视了这座我曾经熟悉的城市,也让我对它有了更深的理解和热爱。

评分这本《上海昼夜(明信片)》我断断续续地翻了好些日子,与其说是在“阅读”,不如说是在“感受”。我并非上海本地人,只是因为工作原因,在这座城市停留了数月,这座城市的光怪陆离,它的快节奏与它的怀旧情怀,总让我觉得有些难以捉摸。拿到这本明信片,一开始我还以为会是那种流水账式的景点介绍,或者是一些泛泛而谈的城市速写。然而,当我一张张地翻阅,细细品味那些文字的时候,我发现我的预设完全被打破了。它没有给我强加一个固定的视角,也没有试图用某种单一的叙事来定义这座城市。相反,它就像一个提着旧皮箱的旅人,在上海的街头巷尾,不经意间洒下了一些零散的,却又异常生动的片段。 我尤其喜欢那些关于老建筑的描写。它不会给你讲一段历史的完整脉络,而是像捕捉到了一个瞬间的阳光,或者一段傍晚的微风,就足以勾勒出那个时代的轮廓。比如,提到某个梧桐树掩映下的老洋房,它描写的不是它的建筑风格有多么经典,而是它窗户里透出的灯光,夜晚是否会传来隐约的爵士乐,或者是什么人曾在那里种下过一株月季。这些细节,像是电影镜头里捕捉到的,不会交代背景,但足以让你对那个场景产生无限的遐想。它让你感觉,这座城市不仅仅是钢筋水泥的堆砌,它是有温度的,是有故事的,是有许多灵魂在里面栖息的。 还有那些关于市井生活的部分,更是让我深有共鸣。它不会去描绘那些光鲜亮丽的商业中心,而是会聚焦在弄堂里阿姨们晾晒的衣物,街角早餐铺飘出的豆浆香气,或是晚饭后,老人们在路边下棋的场景。这些看似微不足道的画面,却构成了上海最真实,也最有人情味的一面。我常常在想,一个城市的魅力,很多时候恰恰体现在这些日常的,琐碎的,却又充满生活气息的角落。这本《上海昼夜(明信片)》就巧妙地捕捉到了这一点,它让你看到了上海的“慢”,也看到了上海的“韧”。 在翻阅过程中,我不断地被那些出乎意料的比喻和意象所吸引。它不会直白地告诉你“上海很繁华”,而是会用“霓虹灯如同星辰般坠落,点亮了黄浦江的呼吸”这样诗意的语言来描绘。这种描绘方式,既保留了视觉的冲击力,又赋予了文字更深层次的含义。它让你在阅读的同时,仿佛也在进行一场脑海中的艺术创作,将文字转化为生动的画面。这种“留白”的处理,也让我感觉,它在邀请我去填充,去感受,去定义我自己的“上海昼夜”。 我尝试着去理解作者为何选择“明信片”这个载体。我想,这或许是一种向过去致敬的方式。明信片本身就带有浓厚的怀旧色彩,它承载着遥远的问候,承载着旅行的记忆。而这本书,用明信片的形式来呈现对上海的观察,无疑是将这份怀旧的情感,与这座城市本身的历史底蕴巧妙地结合在了一起。每一次翻阅,都像是在拆开一张寄往过去的信件,又像是在寄出一封写给未来的明信片,这种时空的交错感,让人回味无穷。 这本书最让我着迷的,莫过于它那种“碎片化”的叙事。它不像一本传统意义上的小说或散文集,有清晰的起承转合,有完整的故事线。它更像是作者在上海的某个时刻,突然迸发出的灵感,随手记录下来的片段。这些片段,可能是某个清晨的街景,可能是某个午后的咖啡馆,也可能是某个深夜的孤独感。然而,正是这些看似零散的碎片,却共同构成了一幅完整而立体的上海画卷。它让我意识到,一座城市,其实是由无数个这样的瞬间,无数个这样的故事组成的。 我特别注意到书中对“光”的描绘。上海的“昼”与“夜”,在作者的笔下,都被赋予了独特的生命力。白天的阳光洒在建筑上的光影变化,夜晚的灯光勾勒出的城市轮廓,甚至是阴雨天里,天空笼罩着的那层湿漉漉的灰色。这些对光的细致描绘,让整个城市充满了层次感和动态感,仿佛你真的置身其中,能感受到阳光的温度,也能体会到夜色的神秘。 让我印象深刻的还有书里流露出的那种对“时间”的感知。上海,这座不断向前发展的城市,却又保留着许多属于过去的印记。书中的文字,就像是在穿越时空,在不同的时代之间跳跃,时而是民国时期旗袍的摇曳,时而是改革开放后经济腾飞的景象。这种对时间流逝的敏锐捕捉,让我对上海这座城市的历史厚重感有了更深的体会,也让我思考,我们在快速前进的同时,如何去珍视那些曾经的岁月。 这本书并没有给我一个明确的“答案”,关于上海到底是什么样的。它更像是在抛出一个个“问题”,一个又一个的“线索”,然后留给我自己去探索,去思考。我在阅读的过程中,不断地在脑海中勾勒出书中描述的场景,并且将它们与我自己的亲身经历进行对照。这种互动式的阅读体验,让我觉得这本书不仅仅是作者的表达,更是我和这座城市之间的一次对话。 最后,我想说的是,《上海昼夜(明信片)》这本书,它提供了一种看待上海的全新视角。它没有声嘶力竭地去赞美,也没有刻意去批判,它只是用一种非常内敛,却又充满力量的方式,呈现了这座城市的点点滴滴。它让我看到了上海的繁华,也看到了上海的静谧;它让我感受到了上海的现代,也让我触摸到了上海的古韵。这是一种很奇妙的阅读体验,它让我觉得,仿佛我才是那个在上海街头漫步的旅人,而这本书,就是我珍藏的,每一张记录着这座城市美好瞬间的明信片。

评分我一直认为,一座城市的魅力,往往藏匿于那些不经意的细节之中。《上海昼夜(明信片)》这本书,恰恰是这样一本挖掘细节的杰作。它没有给我提供一个所谓的“上海攻略”,也没有试图用某种宏大的叙事来定义这座城市,而是像一个虔诚的记录者,将上海的每一个瞬间,都用一种诗意的方式呈现出来。 我着迷于书中对“光影”的描绘。白天,阳光穿过密集的梧桐树叶,在古老的洋房墙壁上投下斑驳陆离的图案,又在现代建筑的玻璃幕墙上跳跃出耀眼的光芒。夜晚,黄浦江畔的灯火辉煌,如同散落的星辰,而那些隐藏在小巷深处的昏黄灯光,则传递出一种温暖而宁静的生活气息。作者用极富感染力的文字,将这些光影的变化,描绘得栩栩如生,让我仿佛置身其中,能直接感受到上海不同时刻的光感。 让我印象深刻的,还有书中对“声音”的刻画。我能“听”到黄浦江上悠扬的汽笛声,能“听”到老式电车缓慢行驶时发出的嘎吱声,更能“听”到弄堂里孩子们的欢声笑语,以及那些邻里之间热情洋溢的问候。这些声音,如同一个个音符,交织成上海这座城市独有的乐章,让我感受到了它充满活力的生命脉搏。 书中对“人物”的塑造,更是让我为之动容。作者并没有去塑造那些伟岸的英雄,而是将镜头对准了那些平凡的上海市民。他们可能是街头巷尾默默摆摊的小贩,可能是咖啡馆里埋头创作的文艺青年,也可能是傍晚时分步履匆匆的上班族。通过对这些人物的细致描绘,我看到了上海这座城市最真实的面貌,也感受到了其中蕴含的无限温情。 这本书的叙事方式,也给了我很大的惊喜。它没有采用传统的线性叙事,而是通过一种“碎片化”的方式,将一个个独立的瞬间,串联成一幅完整的上海画卷。每一个片段,都像是一张精心挑选的明信片,承载着作者独特的感悟。这种“碎片化”的呈现,反而让我拥有了更多的自由和想象空间,让我在阅读时,能够随心所欲地徜徉在上海的各个角落。 我发现,这本书的语言风格,有一种独特的魅力。它不像华丽辞藻的堆砌,而是用一种朴实而真挚的语言,勾勒出最动人的画面。这种“清水出芙蓉,天然去雕饰”的美感,让我觉得非常舒服,也更容易让我产生情感上的共鸣。 “明信片”这个形式,也为这本书增添了别样的意义。它不仅是一种视觉上的呈现,更是一种情感上的寄托。每一张“明信片”,都承载着作者对上海的深情,也仿佛在邀请我,去感受这座城市的温度和气息。 《上海昼夜(明信片)》这本书,让我明白了,一座城市的美,不仅仅在于它的宏伟建筑和璀璨夜景,更在于它所承载的生活气息和人文情感。作者用他敏锐的观察和细腻的笔触,将上海这座城市的生活点滴,以及其中蕴含的情感,展现得淋漓尽致。它让我看到,上海不仅仅是一个地理名词,更是一种生活态度,一种精神象征。 总而言之,《上海昼夜(明信片)》是一本非常有感染力的书。它用一种最温柔,也最深刻的方式,展现了上海这座城市的独特魅力。它让我以一种全新的视角,重新审视了这座我曾经熟悉的城市,也让我对它有了更深的理解和热爱。

评分当我翻开《上海昼夜(明信片)》时,我并没有期待一个宏大的故事,而是想从作者的视角,窥探一下这座我既熟悉又陌生的城市。这本书,恰恰满足了我的好奇。它没有给我一个固定的叙事线,而是像一位经验丰富的导游,引领我漫步在上海的街头巷尾,让我自己去发现城市的惊喜。 我特别喜欢书中对“光线”的描绘。白天的阳光,如何在老洋房的墙壁上留下历史的痕迹,如何在现代建筑的玻璃幕墙上折射出流光溢彩。夜晚的灯火,又如何点亮黄浦江的夜空,将这座城市装点得如梦似幻。作者用极其生动的语言,将这些光影的变化,描绘得栩栩如生,让我仿佛能直接感受到上海不同时刻的光感,也体会到它那迷人的变化。 书中对“声音”的刻画,同样令人心醉。我能“听”到黄浦江上汽笛的悠扬,能“听”到老式电车经过时嘎吱作响的齿轮声,更能“听”到弄堂里孩子们嬉笑打闹的声音,以及邻里之间热情的问候。这些声音,交织在一起,构成了上海这座城市的独特旋律,也让我感受到了它鲜活而跳跃的生命力。 我尤其欣赏书中对“人物”的描绘。作者并没有塑造出什么惊天动地的英雄,而是聚焦于那些平凡却又不失光彩的普通人。他们可能是街头默默摆摊的商贩,可能是咖啡馆里埋头苦思的年轻人,也可能是傍晚时分步履匆匆的上班族。通过对这些人物的细致刻画,我看到了上海这座城市最真实的肌理,也感受到了其中蕴含的无限温情。 这本书的叙事方式,也给我带来了极大的惊喜。它不像是一篇有条理的散文,更像是一系列精心挑选的“明信片”。每一页,都是一个独立的瞬间,一段独特的感受。这些瞬间,虽然看似零散,但却共同构成了一幅完整而立体的上海画卷。这种“碎片化”的呈现,反而让我在阅读时,有了更多的自由和想象空间。 我发现,这本书的文字,有一种独特的魅力。它不像华丽辞藻的堆砌,而是用一种朴实而真挚的语言,勾勒出最动人的画面。这种“清水出芙蓉,天然去雕饰”的美感,让我觉得非常舒服,也更容易让我产生情感上的共鸣。 “明信片”这个形式,也为这本书增添了别样的意义。它不仅是一种视觉上的呈现,更是一种情感上的寄托。每一张“明信片”,都承载着作者对上海的深情,也仿佛在邀请我,去感受这座城市的温度和气息。 这本书让我明白,一座城市的美,不仅仅在于它的宏伟建筑和璀璨夜景,更在于它所承载的生活气息和人文情感。作者用他敏锐的观察和细腻的笔触,将上海这座城市的生活点滴,以及其中蕴含的情感,展现得淋漓尽致。它让我看到,上海不仅仅是一个地理名词,更是一种生活态度,一种精神象征。 总而言之,《上海昼夜(明信片)》是一本非常有感染力的书。它用一种最温柔,也最深刻的方式,展现了上海这座城市的独特魅力。它让我以一种全新的视角,重新审视了这座我曾经熟悉的城市,也让我对它有了更深的理解和热爱。

评分刚拿到《上海昼夜(明信片)》这本书时,我还在思考,这会是一个怎样的“上海故事”。毕竟,上海这个城市,有着太多太多的符号和标签。它既是国际化大都市的代表,也是历史底蕴深厚的城市。我担心这本书会落入俗套,或者过于片面。然而,当我开始翻阅,我的疑虑便烟消云散了。它没有给我一个预设的“上海”,而是邀请我去亲身探索。 书中那些关于“昼”的描写,总是带着一种明亮而温暖的光感。我能想象到,阳光穿过梧桐树叶,在地面投下斑驳的光影,空气中弥漫着淡淡的咖啡香气。作者并没有直接告诉你“上海很美”,而是通过描绘这些细微的光影变化,这些日常的感官体验,让你自己去体会上海的“美”。这种“润物细无声”的叙事方式,是我非常欣赏的。 而当夜幕降临,书中的文字又仿佛披上了一层神秘的面纱。那些关于夜景的描绘,不再是简单的灯火阑珊,而是充满了故事感和想象力。我能感受到,夜晚的上海,有着另一种生命力在涌动。那些藏匿在小巷深处的酒吧,那些江边闪烁的霓虹,都仿佛在诉说着不同的故事。作者并没有直接告诉你这些故事是什么,而是留给你无限的想象空间。 这本书最让我动容的,是它对于“时间”的感悟。上海是一座飞速发展的城市,但它又保留着许多历史的痕迹。作者在书中,巧妙地将现在的上海与过去的上海交织在一起。我能感受到,在那些现代化的摩天大楼之下,依然流淌着老上海的韵味。这种时间的穿越感,让我觉得,上海这座城市,是有灵魂的,是有记忆的。 我发现,这本书的语言风格非常独特。它不是那种华丽辞藻堆砌的文字,而是朴实中带着力量。它更像是作者在和一个老朋友聊天,分享他所见所闻,所感所想。这种真诚的表达,让我觉得非常亲切,也让我更容易产生共鸣。 值得一提的是,这本书的“明信片”形式,也为它增添了独特的魅力。每一页,就像是一张精心挑选的明信片,配上了恰到好处的文字。这让我感觉,我仿佛也在跟着作者一起,进行着一场精神上的旅行。我可以在任何一个时间,任何一个地点,翻开这本书,然后瞬间被带入到上海的某个角落。 我特别喜欢书中对“声音”的描绘。上海的城市声音,是丰富而多样的。有黄浦江上汽笛的鸣响,有老式电车经过时的吱呀声,也有弄堂里传来的孩子们的嬉闹声。作者并没有刻意去罗列这些声音,而是将它们巧妙地融入到文字中,让你在阅读的时候,仿佛也能听到这些声音,感受到这座城市的活力。 这本书让我意识到,一座城市的美,不仅仅在于它的风景,更在于它所承载的生活和情感。作者通过他敏锐的观察和细腻的笔触,将上海这座城市的生活气息,以及其中蕴含的情感,展现得淋漓尽致。它让我看到了,上海不仅仅是一个地理概念,更是一种生活方式,一种精神寄托。 我想,这本书的价值,不仅仅在于它记录了上海的“昼”与“夜”,更在于它唤醒了我们内心深处,对于这座城市的情感和记忆。它让我重新审视了上海,也让我对这座城市有了更深的理解和热爱。 总而言之,《上海昼夜(明信片)》是一本非常有感染力的书。它用一种最温柔,也最深刻的方式,展现了上海这座城市的魅力。我非常庆幸能够读到这本书,它让我在繁忙的生活中,找到了一片可以静心感受的空间。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![人人都是影像生活家 [Photography Master Of Life] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12042738/57ecb70fNedd18f61.jpg)

![四十年新闻摄影:西格玛时代 [40 ans de photojournalisme] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12156726/58d4bbf4N4509e942.jpg)