具体描述

编辑推荐

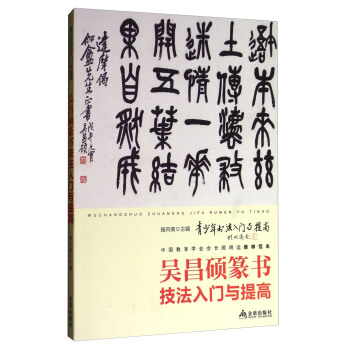

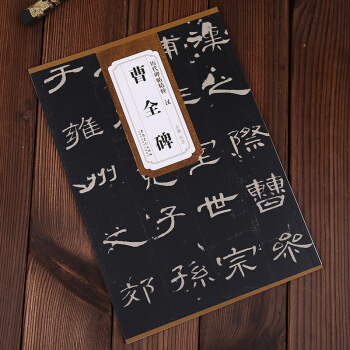

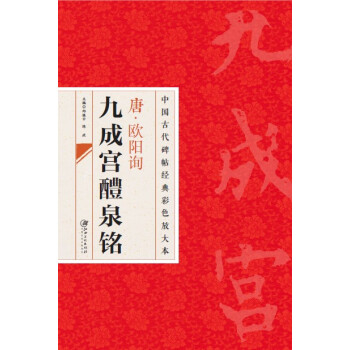

临读经典碑帖为书法学习之不二法门。中国历代名家辈出,传世碑帖无数。这套《中国书法名碑名帖原色放大本》遴选书法史上经典,装帧典雅,印刷精美,堪称佳制。

本系列采用经典底本,高清彩色印刷;穿线装订,拆阅方便实用。力求“下真迹一等”之效果。系列特点则是对原作或拓本稍加放大,使得细节纤毫毕现。无论线条的张力、墨色与叠加,还是纸张的颜色及气息,都毫厘间淋漓尽现。

“颇极精工,无复遗恨”,希望本套丛书的出版对读者诸君在临读碑帖和书法创作中有所帮助。

内容简介

《袁安碑》,全称《汉司徒袁安碑》。碑高153cm,宽约74cm,篆书,存139字,共10行,本满行16字,因下截残损,每行各缺 1字。原石出土时间不详,碑侧有明万历二十六年(1598)三月题记。此碑后被移入庙中作供案,因文字朝下,长期无人知晓,1929年为一儿童发现,遂得流传。碑石现藏河南博物院。《袁敞碑》,全称《汉司空袁敞碑》,东汉元初四年(117)立。碑石高78.5cm,宽71.5cm;文字残损较多,篆书,10行,行存5至9字不等。此碑1922年春出土于河南偃师,1925年石归罗振玉,现藏辽宁省博物馆。

《袁安碑》和《袁敞碑》皆为汉代篆书碑刻之代表作。篆书至汉代已不如秦时兴盛,书碑多用隶书。此两碑之用篆书,实因袁安、袁敞二人地位显赫,用古体以示隆重。此时去秦尚近,碑字笔迹相承,犹得秦篆古意。两碑风格接近,结构宽博舒展,笔画瘦劲圆融,风格朴茂雄厚,既端严庄重,又含飘逸之势,疑出自一人之手。两碑虽历代不曾被著录,亦无书丹人名,但无疑为汉代篆书之典型,殊可宝贵。

作者简介

袁安为袁敞之父,两碑各记二人生平,碑文与《后汉书》本传所记大略相同,然较简约,无赞词。袁安,字邵公(《袁安碑》中作召公),汝南汝阳(今河南商水西南)人。少承家学,举孝廉,历任阴平县长、任城县令、楚郡太守、河南尹,后至太仆、司空、司徒,位列三公。袁安为官政令严明,案法平允,廉直守正,不畏权贵。卒于永元四年(92)。袁敞,字叔平,官至司空,亦位居三公。其为官廉劲,不阿权贵,后因忤触外戚邓氏,被免职而自杀。不久即被平反,复其官,以三公之礼安葬。袁氏累世隆盛,为东汉世家大族,袁绍、袁术皆为其宗嗣。

内页插图

前言/序言

用户评价

作为一名对古代碑刻历史有深入研究的学者,我必须说,这套书在学术价值上的贡献是不可估量的。它不仅仅是给初学者提供一个临摹的蓝本,更重要的是,它提供了一个可靠的、可以直接进行比较研究的文本。比如,不同时期的拓本之间可能存在着细微的差异,而这套书通过高标准的图像采集技术,尽可能地还原了碑刻原貌,这为我们研究碑文的断裂、磨损情况,乃至刻工的技艺差异,提供了第一手的视觉资料。我尤其喜欢它在细节处理上的严谨态度,那些边缘的残破和字口的气泡感,都被忠实地记录下来。这些“瑕疵”恰恰是判断真伪、推断时代风格的重要依据。相较于市面上那些只注重“美观”而牺牲了“真实性”的出版物,这套书无疑树立了一个新的标杆——学术的严谨性永远是第一位的。

评分总而言之,这套书的出版填补了市场上一个重要的空白。以往的汉碑字帖,要么是拓片质量太差,要么是放大后失真严重,要么就是排版过于随意,缺乏对原碑那种浑厚气势的有效传达。但这一册在多个维度上都做到了近乎完美。它成功地架起了古代碑刻艺术与现代学习者之间的桥梁,使得那些遥远而庄严的汉代墨迹,能够以一种触手可及的方式走进我们的案头。我尤其欣赏它在保持学术严谨性的同时,并没有牺牲读者的审美愉悦。它让学习汉隶不再是枯燥的描摹,而是一场与古人精神的对话。对于所有致力于深入研究中国书法史、想要掌握汉隶精髓的书法爱好者和专业人士来说,这套书是绝对不容错过的“案头必备”经典之作。

评分这套书的装帧设计真是让人眼前一亮,用料考究,装帧厚实,拿在手里沉甸甸的,很有分量感。特别是那个原色放大的处理,对于研究碑刻细节的爱好者来说,简直是福音。我过去只能在模糊不清的拓片集里揣摩那些细微的笔触和刀法,很多地方总是不得要领,总觉得隔着一层纱。但这套书不同,它把字帖放大到了一个足以让人仔细辨析的程度,每一个转折,每一个收笔,都清晰可见,仿佛能触摸到当年刻碑人的指尖温度。这种极致的清晰度,对于学习者来说,提供了极大的便利。我尝试着去临摹其中的几碑,发现过去一直忽略的那些“气韵”和“结构”上的细微变化,现在都能捕捉到了,这极大地提升了我对汉代书风的理解深度。装帧的工艺也体现了出版方对文化遗产的尊重,内页纸张的质感和墨色的还原度都做得非常到位,这不仅仅是一本工具书,更像是一件值得收藏的艺术品。那种朴拙而又大气磅礴的汉隶风骨,通过这种精心的印刷和放大,得到了完美的呈现。

评分这次购买体验非常愉快,物流速度出乎意料地快,包装得十分妥帖,完全没有一般网上购书可能出现的边角挤压问题。打开包裹时,那种对新书的期待感被极大的满足了。我迫不及待地翻阅了其中的内容,尤其是对不同碑文的排版和版式设计印象深刻。它没有采用那种拥挤的、试图在一页内塞入尽可能多文字的排版方式,而是给予了每一方碑帖足够的“呼吸空间”。这种留白的处理,使得观者可以专注于单个字或单个字的组合,而不被周围的干扰分散注意力。字体之间的间架结构和章法布局,在放大的页面上显得尤为清晰有力,那种结构上的平衡感和错落感,不再需要费力去“脑补”了。这种精心设计的阅读体验,让学习过程从一种任务变成了一种享受,让人愿意沉浸其中,长时间地去品味每一个笔画的起承转合。

评分我关注这套书很久了,主要就是因为它对“原色”的强调。现在的很多字帖,为了追求某种所谓的“美观”或者“清晰”,往往会对碑帖的颜色进行过度处理,失真严重,这对于我们进行艺术研究的人来说,是致命的缺陷。袁安袁敞碑那种历经风霜的斑驳感、那种石灰岩的沉淀色泽,其实都是其历史价值和审美价值的一部分。这套书很好地保留了这一点,它呈现的不是一个“完美无瑕”的字体样本,而是带有历史厚重感的“文物本身”。透过这些略带残损和岁月痕迹的墨色,我能感受到那种古朴、苍劲的力量,这比单纯模仿字形结构重要得多。每次翻阅,我都会惊叹于古人那种“不事雕琢”的自然之美,他们的笔画中蕴含着一种天成的韵律,不需要刻意去矫饰。这种真实的色彩和质感,是任何高清扫描件都无法替代的,它让我能够站在更接近历史现场的角度去理解“碑学”的精髓所在。

评分一直想要的好书,终于收到了,谢谢!

评分一直想要的好书,终于收到了,谢谢!

评分京东正品,快递给力。

评分京东正品,快递给力。

评分字帖还不错,看的清楚

评分很好,是我想要的东西。

评分说好了开发票,卖家没有开?真差劲!

评分好书,一直心仪已久,这次做活动终于低价拿到,高兴!

评分6666666666

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有