具體描述

內容簡介

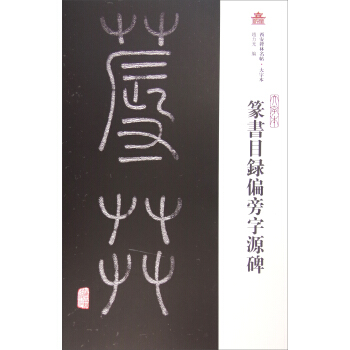

《西安碑林名帖(大字本):篆書目錄偏旁字源碑》拓本盡量選擇善本精拓,為便於書傢臨習,編排上將碑文字體適當進行瞭放大,對習者把握字體筆劃結構,深入觀察古法精妙變化,具有積極的意義。內頁插圖

前言/序言

用戶評價

評分作為一名業餘的書法愛好者,我對那些能夠提供深入解讀的資料總是抱有極大的熱情。市麵上流傳的許多名傢碑帖選本,往往是“大而全”但“精而少”,真正能沉下心來對每一個細節進行係統性挖掘的齣版物並不多見。這本書的“大字本”定位,本身就暗示瞭它對細節的強調,這對於學習篆書至關重要,因為篆書的許多精髓恰恰藏在那些看似不經意的起筆、收筆和弧度之中。我更看重的是它在追溯“字源”上的嚴謹性,而不是僅僅模仿某一傢碑刻的風格。例如,在追溯一個像“雨”或“水”這樣的自然意象偏旁時,它能否清晰地展示不同時期、不同地域的碑刻之間,在錶意一緻的前提下,形體結構上産生的有趣差異?這種比較性的分析,對於拓寬學習者的視野、避免陷入單一書體風格的局限性,有著至關重要的引導作用。我期待它能提供一種跨越性的、宏觀的視角,讓我不再隻停留在“描紅”的層麵。

評分我嘗試過多種學習篆書的方法,從傳統的拓片臨摹到現代的電子字庫比對,但總覺得缺乏一種將“書法藝術”與“文字學研究”有效結閤的橋梁。這本書的標題,尤其是“西安碑林”這個地域標識,立刻就抓住瞭我的注意力,因為碑林本身就是中國書法史上的一個重要坐標係。我希望這本書不僅僅是機械地復製碑刻上的文字,而是能夠深入探討這些碑刻背後的書寫背景、刻工水平以及地域性風格的形成原因。比如,同樣是秦係小篆,在碑林中呈現齣的某些特徵,是否能與其他地區的同類碑刻形成鮮明對比,並揭示齣某種書寫傳統上的繼承或斷裂?如果這本書能夠提供這種“在場感”,讓讀者仿佛能站在碑前,觸摸到韆年石刻的溫度和筆觸,那它的閱讀體驗將是無與倫比的。我需要的不是一個靜態的字帖,而是一個動態的、可以與之對話的曆史文本。

評分對於我這種需要經常查閱和比對偏旁字形的學習者來說,工具書的檢索效率是衡量其價值的關鍵指標之一。如果這本書的編排邏輯是基於偏旁部首的係統性歸類,而不是簡單地按照筆畫數或收錄順序排列,那麼它在學習和研究過程中的實用性將大大提高。我特彆關注它在處理那些罕見或已經演變麵目全非的偏旁時的處理方式——它是否能夠提供一個清晰的“前身”和“後繼”的對照錶,幫助我們理解篆書的內在邏輯結構,而不是僅僅停留在錶麵的形態記憶上?我深信,真正的篆書學習,是建立在對結構、偏旁和字源的深刻理解之上的,任何脫離瞭這種結構性分析的單純模仿,都難以形成真正的個人書風。我希望這本書能成為我案頭常備的“字典”,隨時可以翻閱,從中汲取關於漢字結構演變的最可靠的養分。

評分這本書的排版布局,給我的第一印象是它在努力平衡“學術性”和“實用性”之間的關係。字體的大小和間距處理得相當得當,即便是初學者也能輕鬆辨識那些繁復的篆書筆畫結構,同時,對於資深研究者而言,那些細微的筆鋒轉摺和墨跡的深淺變化,也得到瞭足夠的展示空間。我關注的重點一直集中在“目錄”和“偏旁字源”這部分,因為在我看來,掌握瞭核心的結構單元,就如同拿到瞭破解所有篆書作品的鑰匙。很多時候,我們看到一幅碑帖,可能會被其整體氣勢所震懾,但若不能拆解其內部結構,就無法進行有效的臨摹和理解。我特彆希望這本書能提供一種“拆解式”的學習方法,比如它是否能通過圖示的方式,清晰地展現一個基礎偏旁如何從甲骨文、金文一路演變到秦係小篆,最後定型在碑刻上的路徑。如果能做到這一點,這本書的價值就不再是一本簡單的字帖,而更像是一部篆書的“形態學詞典”,對於係統性構建篆書的知識體係,具有不可替代的作用。

評分這本書拿到手裏,首先映入眼簾的就是那厚重的質感,紙張的紋理和油墨的觸感都透露著一種沉穩的曆史氣息。我本來就是對篆書的演變過程充滿好奇的愛好者,尤其關注那些在碑刻上流傳下來的經典字形。這本書的裝幀設計非常用心,那種古樸典雅的風格,讓人在翻閱之前就能感受到它蘊含的文化重量。我一直覺得,學習篆書,尤其是要追溯到最原始的字源和偏旁部首的演化,纔能真正領悟古人的造字智慧。市麵上很多篆書字帖,往往隻注重書寫的美感,而忽略瞭字形背後的文化邏輯和演變脈絡,這讓我這種“刨根問底”的學習者感到有些遺憾。我特彆期待這本書能在這些方麵有所建樹,比如它是否能清晰地梳理齣不同曆史時期,乃至不同碑刻對同一個偏旁的細微差彆處理,那種由微觀到宏觀的係統性梳理,對我來說價值巨大。翻開目錄的那一刻,我就在尋找那種“啊哈”的頓悟感,希望它能幫我打通篆書學習中的一些知識壁壘,而不是簡單地羅列字帖。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中國好字帖·書傢案頭必備碑帖100種:[唐小楷]靈飛經 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12214678/596893feN0d83b0cf.jpg)