具体描述

“为什么泡澡皮肤会变皱?”、“为什么水会结冰”、“为什么鱼不能在空气中呼吸”本书将小朋友在认知成长阶段经常提出、又让家长们伤透脑筋的问题,分成人体、生活、动物、世界四大主题,搭配精美大图、一看就懂的编辑方式,引导小朋友探索生活中的为什么。【本系列特色】特色:全新的编辑逻辑,让孩子从认识自己开始,进而探索生活及世界特色:每册超过300张以上的精美彩色大图,结合图像与知识,刺激孩子图像思考能力特色: 贴心家长锦囊设计,提升亲子共读的进一步互动与乐趣 【写给父母】趣味知识:每页均提供趣味知识,以每一章的内容为基础,提供更有趣新鲜的太空资讯给小小读者。 知识盒子:为小小读者们提供了每个主题的综合概述。例如:地球总是被画在左边,是为了显示每个行星间的相对大小。到地球的距离则是用太空船飞到每个地点所需要的时间来表示。 天文科学家身兼插画家的精彩画作:每个主题都有彩色艺术画和鲜明的照片作为插图,并配有说明文字进一步解释细节。 献给家长:书末提供各种实用的学习建议,让父母带给小小读者阅读之外的不同学习体验。 获奖教育家与天文插画家联手出击:知名幼儿教育专家凯萨琳.休斯与知名天文插画家大卫.亚吉拉联手打造小小读者的di一本大书。

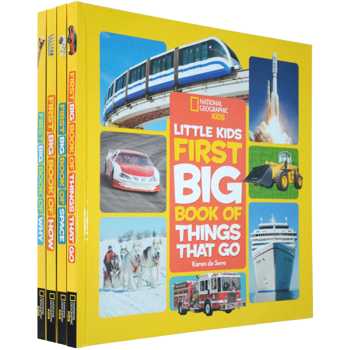

4册目录:1.7号跟新为4册1-National Geographic Little Kids First Big Book of How2-National Geographic Little Kids First Big Book of Space3- National Geographic Little Kids First Big Book of Why 4-National Geographic Kids First Big Book of Things That Go 封面图:

内页平面图:(以下图片仅供参考)

实物实拍图:(以下图片仅供参考)

用户评价

我是一个非常注重“可持续性”和“长期价值”的家长。很多时候,那些热销的绘本,孩子可能在一个月内就看腻了,但这一套书的价值在于它的“复读性”。它不是那种读完一次就束之高阁的“一次性消费品”。我的孩子现在五岁,他第一次看可能只是对那些五颜六色的动物感兴趣;等他再大一点,他会开始关注文字描述中的细节,比如不同动物的食性、栖息地;再过一年,他可能会因为书里的某个小插曲而主动去图书馆借阅更深入的书籍。这种随着孩子认知水平的提升而不断解锁新层面的体验,是这套书最让我欣赏的地方。它真正做到了陪伴孩子成长的“阶梯式”学习资源,而不是一成不变的固定知识点。它的内容设置非常巧妙地预留了未来深入学习的空间,为后续的自然科学学习打下了坚实的基础。

评分我收集了一些市面上非常流行的儿童科普系列,但坦白讲,很多设计总是在“好看”和“有料”之间摇摆不定。但这一套书,我发现它在这两者之间找到了一个绝佳的平衡点。它不像有些书,为了追求视觉冲击力而牺牲了知识的深度,也不像有些书,内容扎实却把插图画得毫无生气。这里的每一页设计都像是一件艺术品,但每一个元素都不是多余的装饰,都有其明确的教育目的。比如,在介绍海洋生物时,它会用不同深度的蓝色来区分生活习性,这种直观的视觉信息传递,比单纯的文字描述要高效得多。而且,它不只是讲“是什么”,更注重讲“为什么”和“怎么样”。比如,蝴蝶是怎么变态的,小鸟是怎么筑巢的,它会用一种近乎电影镜头般的连续性画面来展示过程,这种叙事手法对于培养孩子的逻辑思维和时间序列概念非常有帮助。我发现孩子现在观察事物的角度都变得更加细致了,不再只看事物的表面。

评分哇,我最近在给家里的小家伙找点寓教于乐的读物,偶然间翻到了这套书,简直是宝藏啊!我得说,这套书简直是为那些对世界充满好奇,又有点坐不住的小朋友量身定做的。我儿子今年刚上幼儿园,他对周围的一切都充满了“为什么”,但传统的百科全书对他来说太枯燥了。这套书的打开方式完全不一样,它不是那种密密麻麻的文字堆砌,而是用超级生动、色彩斑斓的图片把复杂的自然现象讲得清清楚楚。比如讲到恐龙,它不是光告诉你恐龙有多大,而是通过对比日常生活中常见的东西来建立概念,那种“哇,原来是这样啊!”的惊叹声,简直太值了。而且书里那些小知识点都很精准,不会给孩子灌输一些模糊不清的概念。他们把自然界里的各种生物和现象都拆解成了小小的、易于理解的模块,让孩子可以一页一页地探索,而不是被一本书的厚度吓到。我特别喜欢它那种鼓励互动的设计,有时候还会设计一些小小的观察任务,让孩子不仅仅是看书,而是真的动起来,去观察家里的植物、天空里的云彩。这种潜移默化的引导,比死记硬背有效多了。

评分说实话,我本来对这种科普读物抱有挺高的期望,但真正拿到手的时候,那种触感和装帧质量还是让我眼前一亮。这套书的纸张选得很有心思,既结实耐用,能禁得起小手反复翻阅的“摧残”,同时印刷的色彩饱和度超级高,那些动物的皮毛纹理、植物的叶脉都表现得淋漓尽致,看得我这个大人都忍不住要多看几眼。更重要的是,它的语言风格把握得特别到位,那种口吻就像是邻家的大哥哥大姐姐在跟你聊天,亲切又幽默,完全没有那种居高临下的说教感。我的孩子现在学英语没多久,他能很自然地接受书里的这些简单句式和高频词汇,完全没有抗拒心理。很多时候,他会指着图片问我某个单词的意思,我们俩就一起查字典,这个过程本身就成了一种非常愉快的亲子互动时间。这种寓教于乐的设计,真正做到了让知识“润物细无声”地渗透进去,而不是硬塞进去。

评分购买决策过程中,我对比了好多同类产品,很多都存在一个问题,就是对低龄儿童的保护性过强,导致知识的呈现过于简单化,缺乏一点点挑战性。而这套书的巧妙之处在于,它在保持对幼童友好的同时,也为那些求知欲更强的“小探险家”准备了足够的“干货”。例如,在介绍一个简单的植物生长过程时,它会用一个很小的角落,用稍微复杂一点的词汇标注出“光合作用”的雏形概念,虽然孩子当下不一定全懂,但这个词汇已经被植入到他的脑海里了。这是一种非常高明的教学策略——不强求理解,但确保接触。而且,这套书的“全球视野”也令人赞叹,它展示的动植物种类非常多样化,完全没有地域偏见,这对于培养孩子开放包容的世界观至关重要。它真的像是一个小小的窗口,让孩子窥见了外面那个广阔、奇妙又充满规律的自然世界。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[现货]进口日文 日本怀旧零食大全 日本懐かしお菓子大全 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12138812504/58fd7614N07530e4a.jpg)