具体描述

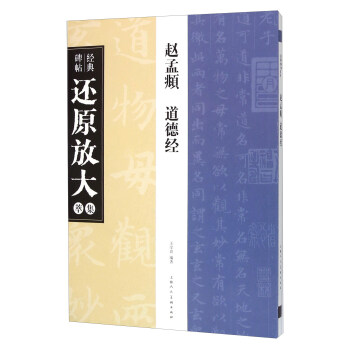

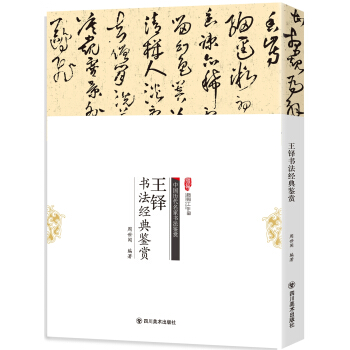

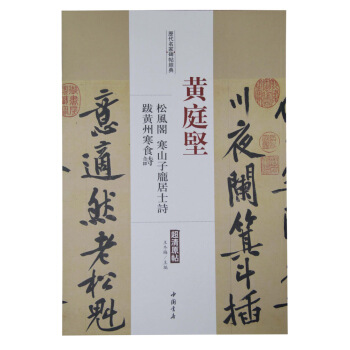

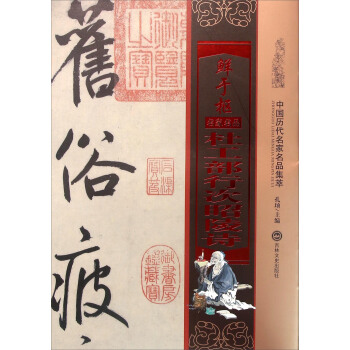

内容简介

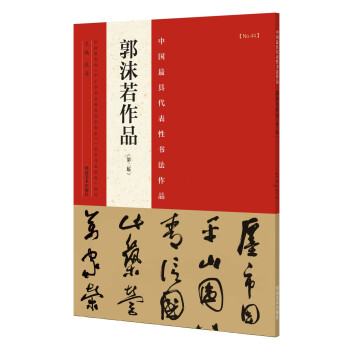

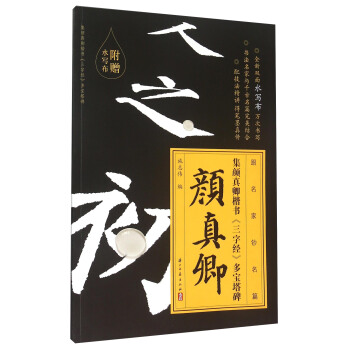

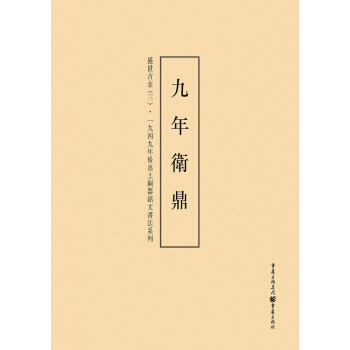

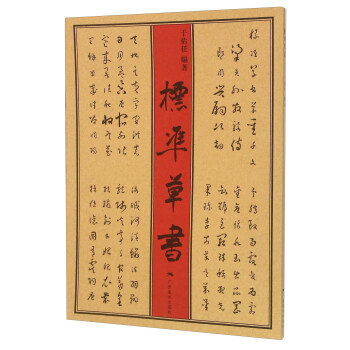

全国一套品种最全、拓本选用优、墨迹经折装订、原色印刷的中国书法观止。本丛书由中国书法家协会主席张海先生任主编,其中《毛泽东作品》由中共中央文献研究室编写审定,授权,更加确保此套丛书的艺术性、专业性。

河南美术出版社出版的本丛书共48本,是依据教育部《中小学书法教育指导纲要》,为中小学生、教师及广大书法爱好者编写的一套具专业性的临摹范本及欣赏作品,是全国一套品种最全、拓本选用优、墨迹经折装订、原色印刷的中国书法观止。

这套丛书包含根据历代书法教育经验总结的临摹范本、中国具代表性的书家和作品,方便师生初识篆、隶、草、楷、行五种字体,了解字体的大致演变过程和学习欣赏书法。其中《毛泽东作品》由中共中央文献研究室编写,是对广大青少年进行社会主义核心价值观教育的好教材。

内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的装帧设计简直是令人眼前一亮,尤其是封面那种古朴又不失现代感的处理,让人在书店里一眼就能被它吸引住。纸张的选择也非常考究,拿在手里沉甸甸的,能感受到制作者的用心。更让我惊喜的是内页的排版,疏密得当,留白恰到好处,即便是欣赏那些繁复精妙的笔触细节,眼睛也不会感到疲惫。印刷质量毋庸置疑,色彩的还原度极高,那些墨色的浓淡干湿变化,细微的飞白和润墨之处,都清晰可见,仿佛真迹就在眼前。对于一个对手工技艺和视觉美学有较高要求的人来说,光是翻阅的过程就是一种享受。这绝对不是那种粗制滥造的普及读物可以比拟的,它更像是一件精心打磨的艺术品,值得放在书架上细细品味,而不是匆匆翻阅过去。那种对细节的极致追求,体现在每一个边角、每一个文字的间距上,体现了出版方对“代表性”这三个字的严肃态度。

评分作为一名业余的书法爱好者,我最看重的是内容的选择是否具有足够的广度和深度。我原以为“最具代表性”的范畴会过于局限,可能只聚焦于某几个朝代的顶尖名家,但这本书的编选思路显然更为开阔。它似乎不仅仅罗列了我们耳熟 e.g. 的王羲之、颜真卿,而是尝试构建一个跨越历史长河的脉络图。我尤其欣赏其中收录的一些相对冷门但技法极其精妙的作品,这些作品往往能从侧面印证某个流派的兴起或某种书写风格的演变,为我们理解书法史提供了新的切入点。这种兼顾经典与创新的选目策略,使得读者在获得基础知识巩固的同时,也能接触到一些鲜为人知但价值极高的艺术珍品。它引导你去思考,什么是“代表性”的本质——是名气,还是对艺术语言的突破与贡献?这种思考的深度,远超一般图录的水平。

评分这本书的阅读体验,与其说是“阅读”,不如说是“沉浸”。由于其内容的专业性和艺术性,它不适合碎片化时间翻阅,而是需要一个安静、专注的环境。我通常会选择一个下午,泡上一壶茶,将这本书平铺在书桌上,然后逐页细看。这种仪式感,帮助我迅速进入一种心流状态,让外界的喧嚣渐渐退去。观察一位书法家如何在有限的空间内调动笔墨,如何处理气韵的连贯性,这本身就是一种极高的精神修炼。它提供给我的,不仅仅是“看字”,更是学习古人如何在创作中达到“人书俱老”的境界,如何将个人情感与时代精神融为一体。这种深层次的精神对话,让我在合上书本后,仍能感受到久违的宁静与力量。

评分从收藏价值的角度来看,这本书的意义非凡。在中国传统艺术领域,资料的可靠性和稀有性往往是衡量价值的重要标准。如果仅仅是印着一些常见于教科书的宋拓本图片,那它的收藏价值就相对有限了。然而,这本书在选取底本时,显然是下了一番苦功去寻找那些保存完好、细节清晰的拓片或墨迹的高清图像。这种对“最佳版本”的执着,确保了我们能够以相对可负担的方式,接触到最接近原作神韵的视觉信息。对于那些无法亲赴博物馆或藏家处的人而言,它就像一座微缩的、经过精心策划的“国宝级”书法展览馆,使得那些遥不可及的文化瑰宝,得以在我的书房中“安家落户”,这种精神满足感是难以用金钱衡量的。

评分这本书的释文和导读部分,处理得相当克制和专业,这一点非常难得。很多书法鉴赏书籍为了迎合大众,会过度解读,甚至加入太多不必要的文学修饰,反而稀释了作品本身的张力。而这本,注释简明扼要,考据翔实,重点聚焦于书写时段、载体特征(如刻本、碑刻、墨迹的差异)以及技法上的关键点分析。对于已经具备一定基础的读者来说,这种“少说多看”的方式无疑是最受欢迎的,它提供了必要的学术支撑,但又把主要的“发言权”交还给了作品本身和读者的眼睛。我不需要别人告诉我碑上的蚕头燕尾有多美,我只需要知道它形成于哪个时期,受何种工具影响,然后自行去体会那种力量感。这种对专业性的尊重,让这本书的权威性大大提升。

评分很好,很强大

评分郭沫若是大文化人,有多方面的成就,有人对他说三道四的,其实他真是个大文化人

评分郭沫若是大文化人,有多方面的成就,有人对他说三道四的,其实他真是个大文化人

评分很好,很强大

评分郭沫若是大文化人,有多方面的成就,有人对他说三道四的,其实他真是个大文化人

评分好

评分郭沫若是大文化人,有多方面的成就,有人对他说三道四的,其实他真是个大文化人

评分很满意,送货很快,纸张也不错

评分好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国好字帖·书家案头必备碑帖100种:[宋行书]黄庭坚松风阁诗卷、黄州寒食诗跋 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12106559/596893f9N89b54fdb.jpg)