具体描述

编辑推荐

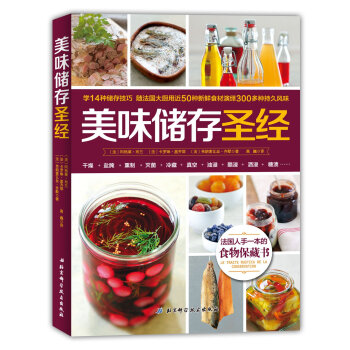

传承久远的美食制作技艺,酱香、酒香、醋香、菜香……萦绕在舌尖与心头的永恒味道。

更多相关产品请点击:

内容简介

19款发酵酱、调制酱、果酱29款豆制品、腌制小菜

酒曲、酒酿+14款自酿酒红茶菌+7款自酿醋6款自制酱油。历经数代人细心揣摩提炼,凝聚而成家传好味道

每一滴汁液、每一缕香气、每一撮口感,历经数代人细心揣摩提炼,凝聚成——家传好味道

作者简介

张琰,老饕,文化人,专栏作者,汇庭私房菜馆总经理,好美味乐下厨,对古文及中国传统饮食文化颇有研究。

内页插图

目录

第一章 坛坛罐罐里藏着的美味一、朴实无华,味道家传

二、自制美味,天然健康

三、自酿必备好帮手

第二章 欲罢不能的绝世好酱

一、发酵酱

1.东北大酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 大酱炖茄子

2.盘酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 东北酱骨头

3.川味豆瓣酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 豆瓣鲫鱼

4.甜面酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 京酱肉丝

5.虾酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 虾酱炒空心菜

二、调制酱

1.湖南剁辣椒

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 剁椒蒸黄骨鱼

2.老干妈辣椒酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 老干妈炒海米椒

3.川式辣椒油

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 口水鸡

4.豆豉酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 豆豉酱炒油豆腐

5.芝麻酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 麻酱凤尾

6.花生酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 花生汤圆

7.韭菜花酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 韭菜花酱炒丝瓜

8.沙茶酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 沙茶排骨

9.XO酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 XO酱萝卜糕

10.香菇酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 香菇酱炒豆腐

11.香辣牛肉酱

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 香辣牛肉酱拌面

三、果酱

苹果酱

(1)自制方法 (2)家传秘诀

橘子酱

(1)自制方法 (2)家传秘诀

香蕉凤梨酱

(1)自制方法 (2)家传秘诀

第三章 百吃不厌的风味小菜

一、豆子变出来美味

1.老豆腐

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 卤水老豆腐

2.红腐乳

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好酱做好菜 南乳莲藕

3.白腐乳

(1)自制方法

(2)家传秘诀

贴士:自制香油腐乳和红油腐乳

(3)好料做好菜 白腐乳椒麻汁猪肚

4.青腐乳

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 馒头汉堡

5.长沙臭豆腐

(1)自制方法

(2)家传秘诀

贴士:各地臭豆腐卤水的风味做法

(3)好料做好菜 剁椒蒸臭豆腐、红烧臭豆腐、青椒炒臭豆腐(可视版面选用)

6.北方臭豆腐

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 香煎北方臭豆腐

7.徽州毛豆腐

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 煎毛豆腐

8.建水烧豆腐

(1)自制方法

(2)家传秘诀

9.豆豉

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 豆豉鲮鱼

二、腌渍小菜

1.东北酸菜

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 酸菜炖白肉

2.川味酸菜

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 酸菜炒饭

3.鲜族辣白菜

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 辣白菜炒五花肉

4.四川老坛泡菜

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 老坛泡菜牛肉丝

5.萝卜缨泡菜

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 清炒萝卜缨泡菜

6.雪里蕻

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 雪里蕻炒肉末

7.榨菜

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 榨菜皮蛋肉片汤

8.鲊辣椒

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 鲊辣椒糊小杂鱼

9.梅干菜

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 梅干菜扣肉

10.萝卜干

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 萝卜干炒腊肉

11.酸豆角

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 酸豆角炒肥肠

12.酸笋

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 酸笋炒酱油肉

贴士:自制酱油肉

13.佭豆角

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 佭豆角烧红烧肉

14.白辣椒

(1)自制方法

(2)家传秘诀

(3)好料做好菜 白辣椒炒鸡杂

15.糖蒜

(1)自制方法 (2)家传秘诀

16.酱黄瓜

(1)自制方法 (2)家传秘诀

17.酱油泡仔姜

(1)自制方法 (2)家传秘诀

18.肉皮冻

(1)自制方法 (2)家传秘诀

19.咸鸭蛋

(1)自制方法 (2)家传秘诀

20.皮蛋

(1)自制方法 (2)家传秘诀

第四章 香浓醇厚的自酿美酒

一、酒曲:若作酒醴,尔惟曲蘖

二、自制酒酿(醪糟)

1.清甜酒酿自己做

(1)自制方法 (2)家传秘诀

2.酒酿的花样吃法

(1)蛋花酒酿

(2)酒酿炖土鸡蛋

(3)醪糟汤圆

(4)枸杞银耳酒酿

(5)南瓜酒酿蒸

(6)木瓜醪糟红枣炖牛奶

(7)酒酿腌嫩生姜

(8)醪糟醉冬笋

(9)酒酿糟肉

(10)酒酿饼

三、谷物酿酒

米酒

(1)自制方法 (2)家传秘诀

黄酒

(1)自制方法 (2)家传秘诀

红曲酒

(1)自制方法 (2)家传秘诀

贴士:自制红糟酱

高粱酒

(1)自制方法 (2)家传秘诀

玉米酒

(1)自制方法 (2)家传秘诀

贴士:玉米酒酿造另一法:黑玉米粒酿酒

(1)自制方法 (2)家传秘诀

青稞酒

(1)自制方法 (2)家传秘诀

五粮酒

(1)自制方法 (2)家传秘诀

四、水果酿酒

葡萄酒

(1)自制方法

贴士:自酿果酒常用工具

贴士:酿酒葡萄小知识

(2)家传秘诀

香槟

(1)自制方法 (2)家传秘诀

荔枝酒

(1)自制方法 (2)家传秘诀

桑葚酒

(1)自制方法 (2)家传秘诀

菠萝酒

(1)自制方法 (2)家传秘诀

猕猴桃酒

(1)自制方法 (2)家传秘诀

山楂酒

(1)自制方法 (2)家传秘诀

第五章 五味之首健康醋

一、醋蛾子(红茶菌)

1.红茶菌的简易制法

2.红茶菌酿醋

3.红茶菌的培养

4.红茶菌功能调饮

(1)调理三高的做法

(2)调理糖尿病的做法

(3)调理肠胃的做法

(4)开胃的做法

(5)减肥的做法

(6)调理便秘的做法

(7)解酒的做法

(8)活血养颜的做法

5.红茶菌百变调饮

(1)酸梅汤

(2)苹果醋

(3)柠檬姜汁

二、谷物酿醋

米醋

(1)自制方法 (2)家传秘诀

糯米醋

(1)自制方法 (2)家传秘诀

糙米醋

(1)自制方法 (2)家传秘诀

大麦醋

(1)自制方法 (2)家传秘诀

三、水果酿醋

葡萄醋

(1)自制方法

贴士:葡萄醋酿造另一法:葡萄酒皮渣酿醋

苹果醋

(1)自制方法 (2)家传秘诀

柿子醋

(1)自制方法

贴士:柿子醋酿造另一法:缸闷法

第六章 好酱油做好菜

一、发酵酱油

蚕豆酱油

(1)自制方法 (2)家传秘诀

豆渣酱油

(1)自制方法 (2)家传秘诀

黄豆酱油

(1)自制方法 (2)家传秘诀

二、调味酱油

酱油膏

(1)自制方法 (2)家传秘诀

甜酱油

(1)自制方法

五香酱油

(1)自制方法

精彩书摘

一、朴实无华,味道家传关于家的回忆,必然少不了“家味儿”。离开家乡10多年,每每胃口不好的时候,就惦记那一口腐乳拌清粥。这生霉发酵了的豆腐,不仅是嘴里的享受,胃里的舒适,还是心里的惬意。

江南的黄梅季节是最适合做腐乳的时候。将老豆腐放在木板上,加盖一块木板,用重物压紧实,放置一天一夜。第二天取出切成小方块,一块一块间隔开,放进铺了干燥稻草的纸箱里,盖上一层稻草,放一层豆腐,之后再盖一层稻草,再铺一层豆腐……累铺数层之后,盖上盖子,用旧衣服把箱子裹起来,静置于阴凉处。两个星期之后,打开箱子,豆腐块上颤颤巍巍地飘动着半寸长的白毛,仿佛禁闭久了有一丝幽怨,但又沾染着天性阳光的稻香。把毛豆腐放到高度白酒里打个滚,均匀地包裹上调料,整齐地码进坛子里,密封好。再等上两个星期,心想念的那个味道就出来了。

孩提时,四周邻里几乎都会做腐乳,每家每户都有自己的口味偏好和调味诀窍。于是即便是同一家豆腐店买回来的豆腐,做出来的腐乳也是不同的味道。有的做法传承了几代人——曾祖母传给祖母,祖母传给母亲,再由母亲传给儿媳,然后接着往下一代一代地传下去。

家传的味道有年头,一代、两代甚至几代,就像代代相传的古董,手拿把握,包浆锃亮。家传的味道有看头,在食物匮乏的年代仅为多一点点滋味的做法,或是投家人所好精心调配的做法,每一道都是一段记忆和感情的传承,岁月愈久,味道愈浓。

酿坛子好酒,是父系味觉最直白地表现;做酱、做腐乳、腌小菜则几乎是妈妈辈、外婆辈的女人们在成长中必须掌握的生活技艺。有了喜爱的味道和美酒的陪伴,再寡淡的日子,仿佛也变得温暖、富足而且有滋有味。

二、自制美味,天然健康

小时候偷吃酒酿,醉酒跌下床的经历,至今仍是家里年饭桌上必说的糗事之一。外婆做的酒酿确实美味非凡。每次才刚开始泡糯米,我就已经在一旁幻想那口磬甜的芳醇了。睁大眼睛,看着外婆将糯米蒸熟,放入搪瓷脸盆,然后均匀地撒入酒曲,用勺子拌匀,再筑成一个小山的形状,接着往中间挖个小洞,再撒入一点酒曲和凉开水……心里巴不得这些动作进行得快点,赶紧盖上包裹了厚棉布的盖子发酵,好早一分钟喝到心爱的酒酿。那丝丝酸甜与浓香留在唇舌之间、脑海之中,经久不散。长大后,也曾在超市买过酒酿来吃,味道总是差些。所幸酒酿做法简单,买来几颗好的酒曲,照着外婆的做法,也能做出八九不离十的滋味,聊以满足自己的口腹之欲。

儿时的记忆里,外婆、妈妈买回的食材总是最新鲜、最完好的——米一定是洁白清香的,果实一定是饱满无伤的,蔬菜一定是光洁精神的……好料才能做好菜,坛坛罐罐里的那些美味也是如此。

再者,自制美食往往不多做,不添加防腐剂,也不会为了追求美观和口感而加入不必要的食品添加剂。只用最基本的原材料,充分地利用阳光、温度、风、微生物,以时间来酝酿,吃到嘴里的每一口都是纯天然的,所以无论是品质还是味道,都是市售食品无法比拟的。

清代美食家袁枚曾经说过:“藕粉非自磨者,信之不真,百合粉亦然。”可见对售卖食物的不堪信任由来已久。在几乎所有的传统手工食物都已经被放到了工业化流水线上被复制的今天,食品安全事件频出。无论从味道还是健康的角度出发,都值得我们翻出妈妈外婆的坛坛罐罐,自己动手,带着对食物的敬意和感情,发掘自制美食的乐趣。

……

前言/序言

乡愁在坛坛罐罐里发酵亲情在舌尖历久弥新

印象中,家里每年除夕的餐桌上必然有道梅干菜蒸扣肉。不起眼的梅干菜吸收了浓腴的肉汁,美味至极。而这梅菜,还得是母亲亲手腌制的才够味。

小的时候,每当春回大地、风和日丽之时,村里的婆婆婶婶们都开始忙着砍青菜,做梅干菜。一颗颗青翠欲滴的青菜砍下来后,直接扔在田垄上晾晒至软绵,然后拿回家用盐揉搓,加料,入缸,数日之后,便成了自家饭桌上那碗香气四溢的下饭菜。

回想起来,许多的儿时记忆似乎都与味道有关。这味道或许是爷爷酿的那坛好酒,或许是奶奶腌的那碗酸萝卜,或许是父亲晒的那罐好酱,又或许是母亲拿着这些个酱、小菜,配上其它食材炒出一碗碗令人食指大动的美食……这些味道引诱着儿时的我钻进热气腾腾的厨房,站在锅灶旁好奇地望等。每当这时,母亲必然会溺爱地一笑,捻起最鲜美丰腴的一块塞进我的嘴里……

时至今日,都市的餐厅里,天南地北的各式美食都能轻易尝到。但有一样,再高档的酒楼,再奢侈的饕餮宴,都做不出家的味道。

离家之后,方知,心思乡,胃也会思乡。

于是,每次探完亲回去工作的城市,行李中总有一大件是吃食。机场工作人员不解,劝道:“这些瓶瓶罐罐的酱啊、小菜啊,超市不都有得卖么?不然别带了,运费要补好多钱!”

小菜变成肉价钱,那也是要带走的。没经历过的人不知道,抛开味道不说,那里面装满的是家人的爱和牵挂啊。

过了些年,儿子出生了,父亲母亲也来到了城里。到的第二天,老人家就去菜市场买回了大大小小的坛坛罐罐,做起了酱油、醋和各色小菜。

“酱油和醋也自己做?!”老婆目瞪口呆地问道。

母亲说:“这可是要给我乖孙做饭做菜吃的,现在电视里总说外面卖的酱油都做假,最干净最安全的还是我亲手做的!”说着,她把装着霉蚕豆的簸箕塞到老婆手里:“来,帮着洗干净,学着做做。当初也是你太婆教我的……”

一瞬间,“传承”两个字从意识里蹦出。

母亲的手艺源自外婆,外婆的手艺又源自太外婆……这些传承久远的做法,每一缕香气、每一滴汁液、每一撮口感,都是经过数代人细心揣摩提炼出来的。食材普通易得,但胜在品质上乘,在自然阳光、风、温度的作用下,用时间来酝酿,获得与鲜食截然不同、甚至更加醇厚鲜美的味道。这是中国人味觉的传承,蕴藏着人们对滋味的特殊感触,是被保存在岁月中的生活和记忆。

才下舌尖,又上心间,让我们重拾这些家传老味道,一同重温昔日的口福与幸福吧。

用户评价

作为一名对美食文化有着浓厚兴趣的独立撰稿人,我一直在寻找能够提供深度洞察和独特视角的书籍。《家传味》这个书名,立刻引起了我的注意。我预感,这本书或许能提供一些关于中国饮食文化发展脉络的线索,特别是那些深植于家庭生活中的烹饪传统。我设想,书中可能不仅仅是简单的菜谱罗列,而是会深入探讨每道菜肴的起源、发展以及其在不同家庭中的演变。我期待它能分享一些关于食材选择、烹饪技法背后的文化渊源,甚至是一些与这些“家传味”相关的民俗风情。或许,书中还会穿插一些感人的故事,讲述厨师或食客与这些菜肴之间发生的情感故事,让读者在品味美食的同时,也能感受到人文的温度。我希望这本书能够带我走进不同的家庭厨房,了解那些代代相传的烹饪智慧,并从中提炼出关于中国饮食文化更深层次的理解。它可能是一次关于味蕾的旅行,更是一次关于文化和情感的探索。

评分我是一位热爱美食探险的年轻白领,虽然平日工作繁忙,但对味蕾的极致追求从未停歇。最近,我留意到了一本名为《家传味》的书,虽然还未深入体验,但它所散发出的复古而又充满生命力的气息,已经深深吸引了我。我猜想,这本书或许不像那些网红食谱那样追求花哨的摆盘和新奇的食材,而是更侧重于那些经过时间考验、流传下来的经典味道。我脑海里描绘着,书里可能收录了许多充满地方特色的菜肴,那些藏在民间、不为人知的美味,通过文字和图片得以呈现。我尤其希望它能包含一些制作步骤清晰、对新手友好的菜谱,让我能在周末放松的时候,尝试着重现那些令人垂涎的家常美味。我喜欢那种在亲手制作的过程中,逐渐领悟烹饪真谛的感觉,仿佛与那些默默奉献在厨房里的“家传”厨师们进行着一场跨越时空的对话。这本书,对我来说,可能不仅仅是一本菜谱,更是一种对生活品质的追求,一种对传统文化的致敬,一种能够与家人朋友分享美好时光的载体。

评分作为一个对中华美食有着百科全书式热情的美食博主,我总是在不断地寻找能够带来新鲜视角和独特内容的素材。《家传味》这个书名,一下子就抓住了我的眼球。我猜想,这本书可能是在挖掘那些被现代社会快节奏所忽视的、但依旧充满魅力的传统家庭烹饪精髓。我期待它能够提供一些关于地域性饮食习惯的深入剖析,或者是一些鲜为人知但极具代表性的地方特色菜肴。我设想,书中或许会包含一些关于食材的传统处理方式,以及一些古老的烹饪技巧,这些都是我在日常的探寻中很难接触到的。另外,我也很关注这本书是否能够传递出一种“人情味”,比如,关于某个菜肴的背后故事,或者是某个家庭在烹饪过程中所形成的独特仪式感。我希望能够从这本书中获得一些能够引起读者共鸣的、充满故事性的内容,让我的博文不仅仅是关于“吃”,更是关于“生活”和“文化”。

评分作为一个对烹饪充满热情的家庭主妇,我一直在寻找能激发我厨房灵感的新书。最近,我偶然发现了一本名为《家传味》的书,虽然我还没来得及仔细阅读,但仅仅从书名和封面就给我带来了无限的遐想。它传递出一种温暖、厚重的感觉,仿佛打开了一本尘封已久的家族食谱,里面记录着几代人传承下来的智慧和情感。我脑海中浮现出的是母亲在厨房忙碌的身影,空气中弥漫着熟悉的饭菜香,以及那些在节日里才能品尝到的、凝聚着家人心意的特别味道。我特别期待书中能分享一些制作流程简单但口感出众的家常菜,因为我的时间和精力都有限,但又希望为家人做出可口的饭菜。我设想,或许书里会介绍一些基础的烹饪技巧,比如如何处理不同食材,如何调配出平衡的口味,甚至是一些保存食材的小窍门。另外,我一直对“家传”这两个字情有独钟,它意味着一种不随时间流逝而褪色的经典,一种对传统味道的坚守。我希望这本书能够带领我走进那些充满故事的厨房,感受每一道菜背后所承载的家族记忆和情感连接。

评分我是一名退休多年的老教师,年轻时就喜欢研究烹饪,现在更是有大把的时间投入到厨房的乐趣中。最近,我看到了一本《家传味》的书,这个名字听起来就特别亲切,勾起了我许多美好的回忆。我猜想,这本书里收录的应该都是那些经典、朴实的家常菜,是经过了岁月洗礼、深受大家喜爱的味道。我尤其期待书中能够详细介绍一些传统的烹饪方法,比如如何用最简单的调料做出最地道的风味,如何掌握火候才能让食材达到最佳口感。我还会仔细研究书中关于食材选择的建议,因为我知道,好的食材是做出美味的基础。我设想,这本书里可能还会有一些关于不同季节、不同节日的特色菜肴,能够让我的餐桌更加丰富多彩。我喜欢那种慢节奏的烹饪方式,享受在厨房里一点一滴的投入,最终收获一家人的赞美。这本书,对我来说,可能就是一位老朋友,能够带给我源源不断的烹饪灵感和满满的幸福感。

评分不错很实用

评分不错很实用

评分不错很实用

评分不错很实用

评分不错很实用

评分不错很实用

评分不错很实用

评分不错很实用

评分不错很实用

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![鸡汤的122种做法(超值版) [Tasty Food] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11741290/55c2bd58N30065091.jpg)

![天生嫩骨 [Tender at the Bone: Growing Up at the Table] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11780556/5628aff8Nb3464283.jpg)

![酵素水平决定健康 [Enzyme Level Determines Your Health] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11860449/569cbb9fN89053008.jpg)