具体描述

内容简介

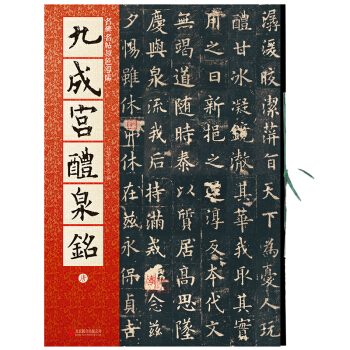

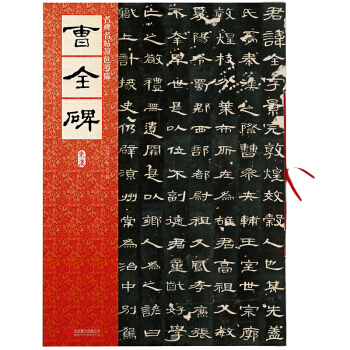

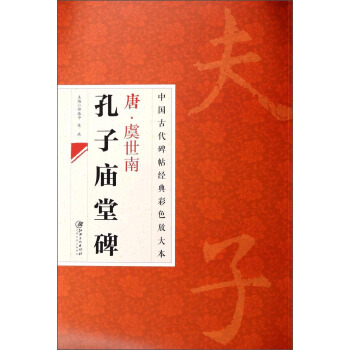

《中国古代碑帖经典彩色放大本:唐·虞世南 孔子庙堂碑》主要收集了经典碑帖,依据原碑帖彩色放大的形式,呈现于读者。《中国古代碑帖经典彩色放大本:唐·虞世南 孔子庙堂碑》放大后有利于书写者临摹,研究及欣赏。内页插图

目录

《中国古代碑帖经典彩色放大本 唐·虞世南孔子庙堂碑》无目录前言/序言

二十世纪九十年代以来,国内图册类出版物的印刷水平有了很大的变化。高端画册质量不断提高,影响逐渐波及普通读物,今天一部中等价格的图册已堪称精美。这对书法水平的提高起到重要的促进作用。大家印象深刻的首先是墨迹。以前作为稀世珍宝的名作清晰地展现在人们眼前,笔法的交搭、节奏的细微变化,历历在目,对于敏感的学习者,感悟其中的奥秘已不再是难事。但是拓本印刷的进步,大家或许关注较少。一位印刷专家说,书法类图书最难印的是印谱。仔细想想,深有道理。虽然盖印使用的印泥只是一种颜色,但盖出的印稿是有厚度的,那些具有一定厚度的印泥在光线的作用下,色彩变得十分微妙。印泥的厚度很难印出来。碑帖拓本与此相似,仔细观赏过拓片实物的人们都知道,由于拓制时墨所形成的厚度,使字迹有一种无法言传的体积感。这正是拓本魅力之所在,但一般的印刷品抹去了这种体积感。一流的拓本中,点画像是书写出来的,口八要稍加想象,与墨迹便几乎没什么差别。在最新的碑帖拓本的印刷物中,开始表现出清晰的书写的感觉。

书法学习者从这种高质量的出版物中受益巨大。这是以往的时代不可想象的。以前,除了极少数特权者、富有者有摩挲经典作品和一流碑拓的机会,其他人只能对着质量成问题的复制品冥思苦想。从这里几乎没有可能走向书法的高端。而今天,所有人都几乎站在同一个平台上,开始我们对书法的感受与训练。

江西美术出版社在众多的书法出版物之外编选了这部碑帖选。选择大的开本,因此得以把原作或拓本略加放大,这正好暗合了临写的需要。临写时一般需要把字放大一些,但又不能过大,因为原帖笔画尺度一般较小,原大临摹时,笔尖一触纸,不等你操纵毛笔完成应有的动作,已经到达应有的粗细,起不到练习的作用,但是如果临写扩放过大,笔画内部运动的方式便完全改变,那也已经不是我们要求的临摹了。因此临摹的字迹应比范本稍大一些,但不能太大。这部碑帖选集正好符合我们的需要。

它们也可作为欣赏的对象。

欣赏有两种方式。一是细细品读,精微到一个毫米,甚至更微小的地方,琢磨造成这种种变化的深层契机——运动、心理、材质、习惯等等。一篇杰作在手,长此以往,感觉与形式糅合在一起,赏鉴力自然不断提高,四五册这样读下来,便是一位有经验的鉴赏者了。也可以挑一册喜爱的杰作放在床头,每天入睡前翻开一页,看一眼便合上亦无妨,身心完全放松,留下的只是作品的大感觉,无论是身影,还是风度、气息,都没关系。庄子说“目击而道存。”这是从细处人手注意不到的东西。

希望这部碑帖选集的出版,为广大书法爱好者不时增添一份发现的喜悦。

用户评价

这本书的排版布局简直是书法学习者的福音,它巧妙地平衡了“观赏性”与“实用性”两大核心需求。不像有些出版物,为了追求版面上的充实感而将字帖挤得密密麻麻,让人喘不过气来。这里的留白处理得恰到好处,既能保证每一字都有足够的呼吸空间,让学习者能够专注于眼前的单体结构,同时也能清晰地展现出整篇的章法和气韵。更值得称赞的是其内容的组织逻辑,它不仅仅是简单地将碑文影印出来,更像是一套精心编排的教程导引。翻阅时,我能明显感受到编者在引导读者从整体到局部,再从局部回到整体的思考路径。这种层层递进的编排方式,使得即便是初学者也能很快抓住学习的重点,而不是茫然无措。这种对学习者视角的体恤,让这本书的使用体验得到了极大的提升,真正做到了“授人以渔”。

评分作为一名对传统文化有着深厚情感的爱好者,我特别欣赏这套书所蕴含的文化厚重感。它不仅仅是关于某一位书法家的作品集,更是承载了一段特定历史时期的审美风尚和人文精神。虞世南的书法风格向来以温润含蓄著称,被誉为“外柔内刚”。这本书在呈现这些作品时,成功地捕捉到了这种独特的韵味。通过高清的印刷,那些本应是肃穆庄严的庙堂文字,读来却有一种大家风范的平和与从容,让人心境也随之沉静下来。这种精神层面的感染力,是任何速成教程都无法替代的。它提醒着我们,学习书法,绝不只是模仿笔画的形状,更重要的是去体会书写者在那个时代背景下所保持的德行与风骨。这样的出版物,无疑是文化传承链条中不可或缺的一环,值得被郑重对待和细细品味。

评分这套书的装帧设计真是让人眼前一亮,从拿到手的那一刻起,就能感受到出版方在细节上的用心。纸张的选择非常考究,那种细腻而有质感的触感,让我在翻阅时心情格外舒畅。特别是色彩的还原度,简直称得上是惊艳。原本以为古代碑刻的拓本在彩色印刷上很难做到位,但这本书的呈现效果,让我看到了那些千年前的笔墨线条是如何在纸面上焕发出新的生命力的。它不仅仅是临摹的范本,更像是一次与古人跨越时空的对话。每一次摩挲着那些清晰的纹理,都能感受到书写者当时的情绪和力量,这种沉浸式的体验,对于一个痴迷于书法的人来说,是无价的。尤其是那些经过放大处理的细节,那些细微的起笔、收笔的藏锋和出锋,都展现得淋漓尽致,极大地帮助了我们理解书法的结构和笔意。可以说,光是这份对原作的敬畏与精细的再现,就足以让它在众多碑帖中脱颖而出,成为案头必备的珍藏品。

评分这套书带给我的,是一种宁静而有条理的阅读体验,与我过去接触的一些略显粗糙的碑帖形成了鲜明对比。它的装帧设计没有花里胡哨的装饰,一切都回归到内容本身的力量上来,体现了一种恰到好处的克制美学。在翻阅的过程中,我注意到书脊的处理也非常人性化,无论我如何用力摊开,它都能平稳地保持住,这对于需要反复临摹的工具书来说,至关重要。而且,它的开本适中,便于携带,无论是放在书房案头,还是偶尔带出门进行片刻的揣摩,都非常合适。这种对实用性的极致考量,彰显了出版者对目标读者的尊重。总而言之,这是一次非常成功的出版实践,它不仅是一套学习资料,更像是一件精心制作的艺术品,值得每一位热爱中国传统艺术的人拥有并反复研习。

评分从技术层面来看,这套书在字体放大和细节呈现上的处理,无疑达到了专业级的标准。过去我们学习碑帖,常常因为拓本陈旧或影印质量不佳,导致很多笔画的细节模糊不清,特别是细微的枯笔和飞白处,往往成为学习的盲区。但这本书解决了这一痛点。放大后的效果,让我得以清晰地辨识出每根线条的“来龙去脉”,那些细微的干湿浓淡变化,以及墨色的渗透层次,都仿佛触手可及。这种高保真的再现,对于我们深入研究笔法演变,特别是唐代楷书的成熟特征,提供了极其宝贵的直观材料。可以说,它将原本需要通过反复观摩原碑才能捕捉到的信息,浓缩在了这方寸之间,极大地提高了自学和研究的效率,是传统书法的数字化、高质量复刻的典范之作。

评分好

评分读书是一种提升自我的艺术。“玉不琢不成器,人不学不知道。”读书是一种学习的过程。一本书有一个故事,一个故事叙述一段人生,一段人生折射一个世界。“读万卷书,行万里路”说的正是这个道理。读诗使人高雅,读史使人明智。读每一本书都会有不同的收获。“悬梁刺股”、“萤窗映雪”,自古以来,勤奋读书,提升自我是每一个人的毕生追求。读书是一种最优雅的素质,能塑造人的精神,升华人的思想。读书是一种充实人生的艺术。没有书的人生就像空心的竹子一样,空洞无物。书本是人生最大的财富。犹太人让孩子们亲吻涂有蜂蜜的书本,是为了让他们记住:书本是甜的,要让甜蜜充满人生就要读书。读书是一本人生最难得的存折,一点一滴地积累,你会发现自己是世界上最富有的人。读书是一种感悟人生的艺术。读杜甫的诗使人感悟人生的辛酸,读李白的诗使人领悟官场的腐败,读鲁迅的文章使人认清社会的黑暗,读巴金的文章使人感到未来的希望。每一本书都是一个朋友,教会我们如何去看待人生。读书是人生的一门最不缺少的功课,阅读书籍,感悟人生,助我们走好人生的每一步。书是灯,读书照亮了前面的路;书是桥,读书接通了彼此的岸;书是帆,读书推动了人生的船。读书是一门人生的艺术,因为读书,人生才更精彩!读书,是好事;读大量的书,更值得称赞。读书是一种享受生活的艺术。五柳先生“好读书,不求甚解,每有会意,便欣然忘食”。当你枯燥烦闷,读书能使你心情愉悦;当你迷茫惆怅时,读书能平静你的 心,让你看清前路;当你心情愉快时,读书能让你发现身边更多美好的事物,让你更加享受生活。读书是一种最美丽的享受。“书中自有黄金屋,书中自有颜如 玉。”一位叫亚克敦的英国人,他的书斋里杂乱的堆满了各科各类的图书,而且每本书上都有着手迹。读到这里是不是有一种敬佩之意油然而升。因为“有了书,就象鸟儿有了翅膀”吗!然而,我们很容易忽略的是:有好书并不一定能读好书。正如这位亚克敦,虽然他零零碎碎地记住了不少知识,可当人家问他时,他总是七拉八扯说不清楚。这里的原因只有一个,那就是他不善长于读书,而只会“依葫芦画瓢”。朱熹说过:“读书之法,在循序渐进,熟读而精思。”所谓“循序渐进”,就是学习、工作等按照一定的步骤诼渐深入或提高。也就是说我们并不要求书有几千甚至几万,根本的目的在于对自己的书要层层深入,点点掌握,关键还在于把握自己的读书速度。至于“熟读”,顾名思义,就是要把自己看过的书在看,在看,看的滚瓜烂熟,,能活学活用。而“精思”则是“循序渐进”,“熟读”的必然结果,也必然是读书的要决。有了细致、精练的思索才能更高一层的理解书所要讲的道理。由此可见,读书不在于多而在于是否读的精。象亚克敦,他徒有万卷图书,而不会读,我们可以毫不犹豫地说:其实他一本书也没有读完。的我们,这种“有书等于没书”的现象是历历在目,也就是不会读书。就说语文课本,大家都认为没什么看头;这样一来,掌握的知识也相对于较为肤浅。因此更何况是其他书呢?我们读书提倡:拳不离手,曲不离口。面对现在激烈竞争的社会,更需要我们的善读。对于书,只有善读,才能象蚕一样,吃进去的是桑叶,吐出来的是丝。

评分还好,不错啦,值得一读。

评分中国古代绘画精品集:任伯年花卉册页

评分中国古代绘画精品集:任伯年花卉册页

评分好

评分还好,不错啦,值得一读。

评分好

评分中国古代绘画精品集:任伯年花卉册页

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有