具体描述

内容简介

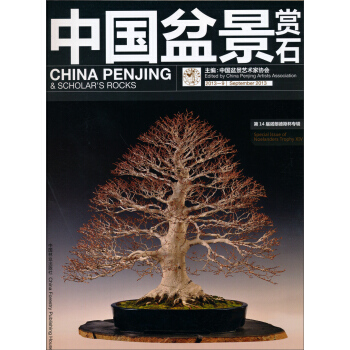

《中国盆景:赏石(2013-9)》图文并茂,内容涵盖国内外盆景大家的作品以及全景报道各地盆景展览会的情况,涉及盆景养护、作品赏析、盆景文化、业界会议交流以及赏石等多方面,其中的盆景大片令人赏心悦目,值得收藏。《中国盆景:赏石(2013-9)》为第十四届诺朗德斯杯盆景展专辑,全面地介绍了这次展会的情况。赏石部分介绍古今名石简谱、图纹石等内容。内页插图

目录

卷首语海外景色

封面故事

海外现场

国际盆景世界

盆景中国

会员之声

专题

点评

养护与管理

生活方式

古盆中国

盆艺欣赏

赏石中国

前言/序言

用户评价

坦白说,我最初是被这本书的封面所吸引。那是一种非常沉静、内敛的美,没有浮夸的色彩,只有质朴的石与木的交融,传递出一种超然物外的意境。当我真正翻阅这本书时,我发现我的直觉是对的。作者在选择图片方面,展现出了极高的艺术品味。每一页都像是在进行一场视觉的盛宴,那些被精心挑选出来的盆景,无一不体现了“天人合一”的哲学思想。我印象最深刻的是书中关于“枯木逢春”这一主题的几组案例。枯木本身就带着一种沧桑感,但经过匠人的巧妙搭配,与活泼的绿叶、形态各异的石头相结合,竟然迸发出了顽强的生命力。这让我联想到人生,即使在最艰难的时刻,也总能找到希望的生机。书中关于“意境”的探讨,虽然篇幅不长,但字字珠玑。它不仅仅是技术层面的指导,更多的是一种精神层面的升华。作者没有直接告诉你“怎么做”,而是通过展示“什么样的是好的”,引导读者去思考,去感悟。这种“授人以渔”的方式,比直接的技术教程更让我受益。我开始重新审视自己对盆景的理解,不再仅仅停留在“种活”、“养好”的层面,而是开始追求一种“养神”的境界。这本书就像一位循循善诱的老师,让我走进了中国盆景艺术的殿堂,也让我对“石”有了更深的敬畏。

评分这本书给我最大的感受,就是它所呈现出的那种“静”的力量。在如今这个快节奏的时代,我们常常被各种信息轰炸,内心也变得越来越浮躁。而当我沉浸在这本书中时,仿佛时间都慢了下来。每一张图片,都仿佛是一个独立的宇宙,静静地在那里诉说着自己的故事。我花了整整一个下午,就反复地翻看书中的几幅关于“山水盆景”的展示。那些层峦叠嶂的石头,模拟出巍峨的山峦;蜿蜒的流水,则展现出自然的灵动。即使是静止的画面,也能让我感受到那种生生不息的生命力。我特别留意到,作者在对石头的选择和摆放上,有着非常独到的见解。他并没有追求石头的“奇特”,而是更注重石头的“神韵”,以及它与整体盆景的和谐统一。有一处展示,是用几块看似普通的鹅卵石,搭配一棵姿态遒劲的松树,却营造出了一种辽阔荒远的意境,让我久久不能忘怀。这种“大道至简”的智慧,在书中得到了很好的体现。我觉得,这本书不仅仅是给盆景爱好者看的,更是给所有追求内心宁静的人看的。它提醒我们,在大自然中,隐藏着最深刻的智慧,而盆景艺术,正是我们与自然对话的一种方式。

评分这本书对我而言,更像是一场精神的洗礼。我一直以来对中国传统文化有着浓厚的兴趣,而盆景和赏石,无疑是中国文化中非常独特而富有魅力的两个方面。这本书将它们巧妙地结合在一起,为我提供了一个全新的视角来理解中国人的审美情趣。我尤其被书中“以石为骨,以木为魂”的理念所打动。这是一种非常精辟的概括,点明了盆景艺术的精髓。我仔细研究了书中关于不同地域、不同风格的盆景,发现即使是相似的石材,在不同的盆景师手中,也能展现出截然不同的风貌。这让我深刻体会到,真正的艺术,源于生活,却又高于生活,它包含了创作者的情感、思想和对自然的理解。我反复观看了书中关于“山石盆景”的展示,那些形态各异的石头,被赋予了山的魂魄,展现出蓬勃的生命力。我甚至开始尝试着去理解,为什么作者会选择这样一块石头,而放弃另一块同样漂亮的石头。这不仅仅是技术层面的选择,更是对意境的追求,对灵魂的捕捉。这本书,让我对“美”有了更深的理解,也让我对中国传统艺术的魅力有了更直观的认识。

评分这本书给我带来的,是一种沉静而深远的启发。我一直认为,真正的艺术,是能够与人的灵魂产生共鸣的。而这本书中的盆景和赏石,恰恰做到了这一点。我尤其对书中那些展现“苍劲”之美的盆景印象深刻。那些历经风霜的枯枝,那些饱经沧桑的石头,在匠人的手中,却能组合成一种顽强的生命符号,传递出一种不屈不挠的精神。我仔细研究了书中关于石头纹理和色彩的描述,发现即使是最普通的石头,也能在作者的镜头下,展现出令人惊叹的美感。我感觉,这本书不仅仅是在介绍盆景和赏石,更是在传递一种生活态度,一种对自然的敬畏,一种对生命的尊重。我开始尝试着在自己的生活中,去寻找那些被忽略的美,去感受那些朴实无华的价值。这本书,就像一位智慧的长者,用它独特的方式,引导我走向一种更加平和、更加深邃的人生境界。

评分这本书在我书架上已经静静地躺了一段时间,每次翻开,都能有新的发现。它给我的感觉,就像一位饱经沧桑的老者,静静地坐在那里,用一种平和而深邃的目光,审视着世界。我尤其对书中关于“寿石”的运用印象深刻。那些质朴无华,却又饱含岁月痕迹的石头,在盆景中扮演着至关重要的角色。它们不仅仅是支撑,更是故事的载体,是连接过去与现在的桥梁。我记得有一组图片,展示的是用一块形状不规则的黑石,搭配一株姿态舒展的罗汉松,整个画面显得古朴而沉静,仿佛能听到历史的回声。作者对于石头肌理、色彩、形状的细腻描绘,让我对“石”的感知进入了一个新的维度。我以前只是觉得石头好看,现在才知道,原来每一块石头都有自己的“故事”,都有自己的“性格”。这本书的价值,在于它不仅仅展示了美丽的盆景,更重要的是,它引导我去思考,去感悟,去理解石头在中国传统文化中所承载的意义。它让我明白,盆景艺术,绝不仅仅是技艺的展现,更是对自然、对生命、对哲学的一种探索。

评分这本《中国盆景:赏石(2013-9)》我拿到手的时候,心头一阵雀跃。一直以来,我对盆景艺术都有着莫名的亲近感,总觉得那些经过精心雕琢的微缩山水,仿佛凝聚了自然的鬼斧神工和匠人的匠心独运。而“赏石”这个副标题,更是直击我内心最深处的喜爱。我一直认为,赏石与盆景是相辅相成的,好的石头能够赋予盆景生命力,而好的盆景则能让石头拥有故事。翻开这本书,映入眼帘的是一幅幅精美的图片,那些奇形怪状、纹理独特的石头,被巧妙地放置在不同形态的盆景之中,构成了一幅幅立体的画卷。我尤其喜欢其中几幅展现的是以太湖石为主题的盆景,那圆润、孔洞遍布的石体,在绿叶的映衬下,显得格外有韵味,仿佛一尊尊天然的艺术品。作者在图片的旁边,并没有过多的文字赘述,而是留给了读者更多的想象空间,这一点我非常欣赏。有时候,最美的风景,最动人的故事,反而不需要太多的解释,留白本身就是一种力量。我花了很多时间,对着这些图片细细品味,想象着石头的来历,盆景的生长,以及背后所蕴含的文化意义。这本书不仅仅是关于盆景和赏石的图录,更像是一扇窗,让我得以窥见中国传统艺术的博大精深。我迫不及待地想把书中的一些理念运用到自己的小花园里,虽然我的技术还很稚嫩,但至少,我已经拥有了一颗更加懂得欣赏美的眼睛。

评分坦白说,我之前对盆景的理解,大多停留在“观赏性”的层面。但这本书,让我看到了盆景更深层次的“哲学性”。我尤其对书中关于“意境”的探讨,印象深刻。作者并没有直接给出“标准答案”,而是通过展示一件件精美的盆景,让读者自己去体会,去感悟。我记得有一组关于“枯寂”之美的盆景,寥寥数石,却营造出一种空灵而深邃的意境,让我久久不能忘怀。这种“少即是多”的智慧,在书中得到了很好的体现。我感觉,这本书的价值,不仅仅在于它展示了多少精美的盆景,更在于它引导读者去思考,去理解,去感悟。我开始重新审视我对“美”的定义,不再仅仅局限于外在的华丽,而是开始追求内在的韵味和精神的内涵。这本书,就像一位沉默的导师,用它无声的语言,教会我许多人生的道理。

评分我必须承认,我对盆景的了解,在此之前是相当有限的。大概停留在“把一棵小树种在小盆子里”的层面。而这本书,则彻底颠覆了我之前的认知。它就像一把钥匙,为我打开了一个全新的世界。我被书中那些精致的盆景所震撼,它们不仅仅是植物的堆砌,更是艺术家们将山水意境浓缩于方寸之间的杰作。特别是关于“意境”的解读,让我豁然开朗。书中将石头的功能,从单纯的“器物”提升到了“灵魂”的高度。我以前总觉得,盆景就是要绿意盎然,生机勃勃,但这本书却让我看到了“枯”的哲学,“残”的美。那些经历风霜的枯枝,那些看似破败的石头,在匠人手中,却能焕发出别样的生命力,传递出一种坚韧不拔的精神。我尤其喜欢书中关于“枯石”与“枯木”搭配的案例,那是一种对生命极限的挑战,也是一种对生命轮回的深刻体悟。作者在文字的运用上,也非常克制,不滥用形容词,而是让图片本身说话,这反而更能激发读者的想象力。我感觉,这本书是一部关于“留白”的艺术,它教会我,在欣赏事物时,要学会倾听那些沉默的声音,去感受那些不易察觉的美。

评分我一直对那些能够触动内心深处的美学事物有着天然的敏感,而这本《中国盆景:赏石(2013-9)》无疑就是这样的存在。它没有炫目的包装,没有华丽的辞藻,却用最朴素的方式,展现了一种极致的美。我花了很多时间,对着那些照片,仿佛置身于一个个微缩的山水之间。那些石头,有的如山峦叠翠,有的如浪涛翻涌,有的如嶙峋怪石,每一块都仿佛拥有着自己的故事和生命。我尤其喜欢书中那些以“山岳”为主题的盆景,它们寥寥数石,却能勾勒出壮丽的山河景象,让人心生敬畏。作者在文字上的运用非常克制,仿佛生怕打扰了那些沉默的石头和静谧的盆景。但正是这种克制,反而赋予了文字更强大的力量,让我去细细品味,去用心感受。我开始思考,为什么一块石头,能够在中国文化中占据如此重要的地位?它不仅仅是物质的存在,更是精神的寄托,是哲学的象征。这本书,让我看到了石头的多重维度,也让我对中国传统美学有了更深层次的理解。

评分阅读这本书,感觉就像在进行一场穿越时空的对话。我被书中那些古朴典雅的盆景深深吸引,它们仿佛是从古老的画卷中走出来的。我尤其喜欢书中关于“瘦、漏、透、皱”这几个形容石头的词语。这几个字,精准地概括了中国赏石的精髓,也让我对石头的审美有了更清晰的认识。我过去看石头,总是觉得它们好看就行,现在才知道,原来一块好石头,需要具备这么多“神韵”。作者在描述盆景时,也常常会引用一些古人的诗句,这让我感觉,这本书不仅仅是一本图册,更是一本充满文化底蕴的书籍。我尤其欣赏书中关于“意境”的探讨,它让我明白,盆景艺术不仅仅是模仿自然,更是超越自然,将自然之美与人文精神融为一体。我反复品味着书中一些关于“枯山水”盆景的图片,那些经过精心布置的石头和沙,虽然没有绿叶的点缀,却营造出一种深邃的禅意,让我心生宁静。这本书,让我重新认识了“石”的价值,也让我对中国传统艺术的智慧,有了更深的敬意。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有