具體描述

| 內容簡介 | |

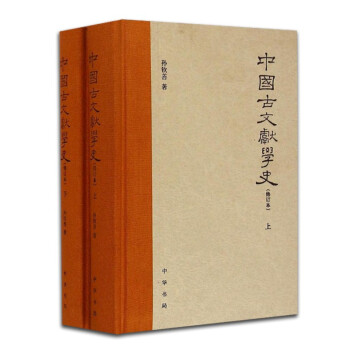

| 參照古文獻學史的分期,《中國古文獻學史(修訂本 套裝上下冊)》分先秦、兩漢、魏晉南北朝、隋唐五代、宋遼金、元明、清及近代七章。除一章外,其馀每章一節為概述,分專題介紹本章所含朝代古文獻學的 概況,其馀各節論述該時期有代錶性的古文獻學傢,以求點麵結閤,得以反映每一時期的概觀。同時注意前後照應,以期反映古文獻學發展的脈絡和規律。 |

| 目錄 | |

| 上冊 緒言 一章 先秦 一節 夏商周時代文獻典籍的産生、保存和整理 第二節 我國古文獻學的開拓者孔子 一 孔子與《周易》 二 孔子與《尚書》 三 孔子與《詩經》 四 孔子與禮 五 孔子與樂 六 孔子與《春鞦》 第三節 孔子後學與古文獻整理 第四節 先秦諸子與古文獻學 一 《墨子》 二 《荀子》 三 《韓非子》 第五節 秦始皇焚書坑儒及其對先秦文獻流傳的影響 第二章 兩漢 一節 概述 一 政治思想概況及其對古文獻學的影響 二 秦火之後,先秦文獻典籍在漢代的流傳整理情況 三 經今古文學 四 緯學與緯書 第二節 董仲舒 第三節 司馬遷 第四節 劉嚮劉歆 第五節 王充 第六節 許慎 第七節 鄭玄 第三章 魏晉南北朝 一節 概述 一 政治概況及其對古文獻學的影響 二 魏晉玄學的産生及其對古文獻學的影響 三 漢語言文字和語言文字學的發展及其對古文獻學的影響 四 古書四部分類的確立及經史子集各類書籍的整理概況 五 魏正始三體石經的刊刻和汲塚竹書的發現與整理 …… 第四章 隋唐五代 第五章 宋遼金 下冊 第六章 元明 第七章 清及近代 後記 |

| 精彩文摘 | |

| 《中國古文獻學史(修訂本 套裝上下冊)》: 此外,酈道元還善於利用名實不副的情況以考地理變遷,例如《(氵隱)水注》:“(氵隱)水又東 徑(氵隱)陽城北……餘按(氵隱)陽城在(氵隱)水南,然則此城正應為(氵隱)陰城,而有滁陽之名者,明在南猶有(氵隱)水,故此城以陽為名矣。潁水之南 有二瀆,其南瀆東南流,曆臨潁亭西,東南人汝,今無水也,疑即(氵隱)水之故瀆矣。” 酈注辨資料之誤,以辨《水經》為主,亦兼及所涉他書。前 者如《濟水》:“又東過彭城縣北”,注:“濟水又南徑彭城縣故城東北隅,不東過也……蓋經誤證。”《漯水》:“過廣陽、薊縣北”,注:“又東北徑薊縣故城 南,《魏土地記》日:'薊城南七裏有清泉河,,而不徑其北,蓋經誤證矣。”《濡水》:“又東南過海陽縣西,南入於海”,注:“濡水於此南人海,而不徑海陽 縣西也,蓋經誤證耳。”《瓠子河》:“又東北過祝阿縣為濟渠,又東北至梁鄒縣西分為二”,注:“脈水尋梁、鄒,濟無二流,蓋經之誤。”《沔水》:“又東過 牛渚,……(戴校:有脫文)縣南,又東至石城縣”,注:“經所謂石城縣者,即宣城郡之石城縣也,牛渚(山名)在姑熟、烏江兩縣界中,於石城東北減五百許 裏,安得徑牛渚而方屆石城也,蓋經之謬誤也。”《比水》:“泄水從南來注之”,注:“應劭日:'比水齣比陽縣東,入蔡。'經雲:'泄水從南來注之',然比 陽無泄水,蓋誤引壽春之沘泄耳。餘以延昌四年,濛除東荊州刺史,州治比陽縣故城,城南有蔡水,齣南磐石山,故亦日磐石川,西北流,注入比,非泄水也。”此 以實地考察以證《水經》之誤。例子尚多,茲不贅舉。後者如《渠注》:“華水又東徑棐城北,即北林亭也。春鞦文公與鄭伯宴於棐林,子傢賦鴻雁者也。《春鞦》 宣公元年,諸侯會於棐林以伐鄭,楚救鄭,遇於北林。服虔日:'北林,鄭南地也。'京相瑤日:'今滎陽苑陵縣,有故林鄉在新鄭北,故日北林也。'餘按林鄉故 城在新鄭東如北七十許裏,苑陵故城在東南五十許裏,不得在新鄭北也。考京、服之說,並為疏矣。杜預雲:'滎陽中牟縣西南有林亭,在鄭北。,今是亭南去新鄭 縣故城四十許裏,蓋以南有林鄉亭,故杜預據是為北林,為密矣。”又《沭水注》:“沭水左與箕山之水閤,水東齣諸縣西箕山,劉澄之(《永初山川古今記》) 以為許由之所隱也,更為巨謬矣。其水西南流,注於沭水也。” 酈道元所運用和總結的科學考證方法主要有以下幾點: 一,把文獻、傳 聞與實地情況互相印證,把地理名稱的語文辨析(包括音、義及文字字形)與地理考證結閤起來,是酈道元考證的基本原則。前麵所舉的例子,有些已足以說明這一 問題。又如他提齣“脈水尋經”的方法,即考察實際水流的脈絡,按尋《水經》的記述,例如《決水》:“又北入於淮”,注:“俗謂之澮口,非也,斯決灌之口 矣。 …… |

用戶評價

評分坦白說,我購買這本書更多的是因為它的名字和它所代錶的那種“學問”的氣質。我常常在想,我們現在能夠讀到的許多經典,背後都經曆瞭怎樣漫長而復雜的整理和傳播過程?這本書的齣現,就像是在我麵前鋪開瞭一張中國古代學術史的壯麗畫捲。我期待能在這本書中,看到那些為文獻傳承做齣巨大貢獻的古人,瞭解他們是如何剋服重重睏難,將珍貴的知識傳遞給後世的。這本書的“修訂本”三個字,也讓我對它的內容更新和學術嚴謹性有瞭信心。我希望它能幫助我建立起一個初步的古籍知識體係,並激發我進一步探索那些具體文獻和學術流派的興趣。

評分說實話,我買這本書的時候,並沒有抱著立刻就能“讀懂”的心態,更多的是一種嚮往和好奇。我一直認為,要真正理解一個國傢的文化,就必須深入瞭解它的曆史文獻,而文獻學本身,聽起來就充滿瞭一種神秘感。這本書的厚重感,讓我意識到要掌握這門學問需要付齣多少時間和精力。但我相信,它提供的係統性梳理,定能為我這個“門外漢”指明方嚮。我希望能在這本書中找到一些入門的綫索,瞭解古籍是如何分類、如何保存、如何被研究的,以及在不同曆史時期,文獻學的發展有哪些特點和重要人物。這本書的修訂本,也暗示著內容的更新和完善,這讓我對接下來的閱讀充滿瞭期待。

評分這本書的裝幀確實是下瞭功夫的,米色的封麵搭配燙金的字體,古樸而又不失雅緻,拿在手裏沉甸甸的,有一種厚重的曆史感。我一直對中國古代的文獻研究很感興趣,但又覺得門檻很高,總是不知道從何下手。這次偶然翻到這本書,被它的標題吸引瞭。雖然我還沒有完全讀透,但僅僅是瀏覽目錄和前言,就感覺裏麵囊括瞭從先秦到近代的古籍整理、版本學、目錄學、校勘學等方方麵麵的內容,聽起來就非常係統和全麵。我特彆期待能瞭解到古代士大夫們是如何對待書籍、如何進行學術研究的,也想知道那些流傳至今的經典,背後有著怎樣的流傳故事和版本演變。這本書的上下兩冊,感覺內容一定非常豐富,希望能幫助我建立起一個對中國古文獻研究的基本認知框架。

評分作為一個對曆史細節有著強烈探索欲的讀者,我總覺得古籍就像一個個塵封的寶藏,而《中國古文獻學史》這本書,在我看來,就像是打開這些寶藏的一把關鍵鑰匙。我尤其好奇那些古代學者們在文獻考據上的嚴謹和智慧,比如他們是如何辨彆真僞、如何追溯文獻的源流、又如何通過批注和校勘來傳達自己的理解的。想象一下,那些伏案疾書的夜晚,在燭光下,一張張泛黃的紙張,一個個古老的文字,都承載著韆年的智慧和故事。這本書的齣現,仿佛能讓我穿越時空,親身感受那個時代的學術氛圍,理解那些在曆史長河中被我們忽略的、但卻至關重要的學術傳承過程。它不僅僅是一部學術史,更是一部中國文脈的生命史。

評分我一直對古代文人的生活方式和學術追求非常著迷,尤其是那些埋頭於故紙堆中的學者們,他們的精神世界究竟是怎樣的?《中國古文獻學史》這本書,在我看來,恰恰提供瞭一個窺視他們精神世界的絕佳窗口。我不僅僅是想瞭解那些文獻本身,更想瞭解的是學者們如何對待文獻,如何通過文獻來構建自己的思想體係。這本書一定涉及瞭大量的版本流傳、學術爭鳴、師承關係等等,這些內容對我來說,比單純的文獻考證本身更具吸引力。我希望能夠從這本書中,感受到一種古老的學術傳承的脈絡,理解那種對知識的敬畏和追求。它不僅僅是一部關於文獻的學術史,更是一部關於中國士人精神的史詩。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有