具体描述

用户评价

从文学批评的角度来看,这本书的巧妙之处在于其极简主义的语言和高度象征化的角色设置。它没有浪费任何一个词汇,每一个短语都服务于构建核心冲突和推动节奏。我尤其欣赏作者在处理“不便”或“干扰”时所采取的态度——不是简单地谴责或逃避,而是通过一种近乎荒谬的坚持,将这种干扰提升到了一个近乎哲学思辨的高度。它迫使读者去思考:我们生活中有多少“Marvin K. Mooney”式的人物或事件,它们看似微不足道,却能彻底打乱我们的既定计划?这本书的韵律感是其灵魂所在,它如同音乐的节拍,引导着读者的情绪起伏。我尝试着快速地朗读其中几页,那种急促的、不断催促的语调,完美复刻了心跳加速的感觉。对于成年人来说,它是一次对童年经验的有趣回溯,让我们重新审视那些曾经困扰我们的细微不耐烦。

评分这本书的价值远超其篇幅所暗示的简单性。它成功地在看似无厘头的场景中,植入了一种关于“如何应对失控”的心理脚本。当那个必须被请走的家伙迟迟不走时,周围世界展现出的那种从容不迫到最终的集思广益,形成了一种有趣的社会动态缩影。我注意到,不同的读者对书中的“谁”有着不同的解读,有人认为是拖延症,有人认为是突发的外部压力,这种开放性使得这本书具有了超越年龄层的讨论价值。插画师对动态捕捉的功力令人赞叹,人物的肢体语言充满了夸张的戏剧张力,让你几乎能感受到空气中弥漫的“快走开”的无形压力。它的文字节奏感达到了近乎催眠的魔力,读到最后,你会发现自己已经完全沉浸在了那种重复和坚持的循环之中,直到问题最终被解决。这是一次对耐心极限的有趣探索。

评分我是在一个非常安静的午后接触到这本书的,本以为会是一段平静的阅读时光,结果却被书中那股由内而外散发出的、近乎暴躁的能量所“感染”。这种能量并非负面,而是一种对现状的强烈不满和对改变的迫切渴望。书中的角色们(尽管我们只知道他们的行动,而非深层动机)表现出的那种无可奈何却又不得不去处理眼前问题的集体状态,是如此真实可感。插画的笔触是如此有力,以至于你几乎能“听见”那些夸张的动作和快速的移动所产生的摩擦声。这种强烈的感官体验,是许多平淡叙事书籍无法比拟的。它教会了我,即使是在最简单的故事框架内,也可以通过对声音、速度和视觉冲击力的极致运用,来创造出令人难忘的艺术效果。它不是一本用来“学习”的书,而是一本用来“感受”的书。

评分这本书简直是一场色彩斑斓的视觉盛宴,初次翻开时,我就被那种充满活力的插图深深吸引住了。那些想象力奇特的生物和光怪陆离的场景,仿佛一下子把我拽进了一个完全不同于现实世界的奇妙领域。作者在构建这个世界时所展现出的那种天马行空的想象力,实在是令人惊叹。每一个跨页的设计都精心安排了细节,即便是最不引人注意的角落,也藏着一些值得玩味的小惊喜。我特别喜欢他那种用重复的句式和韵律感来推动叙事的方式,读起来朗朗上口,尤其适合大声朗读给孩子们听。这种节奏感不仅增强了故事的趣味性,也让孩子们更容易记住那些绕口的词汇和句子。虽然故事情节本身可能很简单,但其核心传达的信息——关于接受差异、鼓励行动和保持乐观——却蕴含着深厚的教育意义。总的来说,这是一本能点燃孩子们阅读兴趣的绝佳入门读物,它用最直观、最愉快的方式,将重要的生活哲学融入了纯粹的童趣之中。

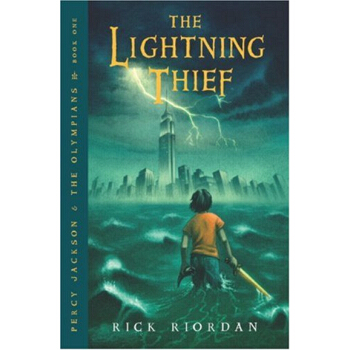

评分我必须承认,我最初是被封面那夸张而充满张力的构图所吸引的,它预示着一场不寻常的旅程。这本书的叙事手法极为独特,它不是采用传统意义上的线性情节推进,而是更像一系列充满张力的场景调度和角色之间的互动集合。作者擅长制造一种既滑稽又带着一丝焦虑的氛围,这种情绪上的拉扯感贯穿始终,让人忍不住想知道接下来会发生什么,那个“那个谁”到底什么时候才会离开。阅读过程中,我发现自己开始模仿书中的某些音效和语气,这在某种程度上打破了阅读的严肃性,让整个过程充满了互动和表演的乐趣。这本书的排版布局也值得称道,文字与图像的结合达到了教科书级别的示范效果,文字的重量、字体的选择,无一不为烘托特定的情绪和动作服务。它成功地捕捉到了孩子们在面对突发状况时那种既不知所措又充满好奇的复杂心理状态,展现出极高的洞察力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[英文原版]The Hobbit(Collectors Edition)霍比特人 精装收藏 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1122393120/rBEhVFNL0X0IAAAAAAIuxujoF2EAALznQNG4tIAAi7e290.jpg)