具体描述

用户评价

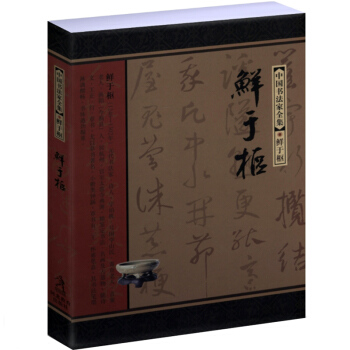

我花了一整晚的时间,仅仅是临摹其中一页的结构布局,就感觉受益匪浅,那种深入骨髓的线条感真是难以言喻。以往我多习颜体和柳体,追求的是端正和法度,但接触到这批作品后,才真正体会到什么叫做“意在笔先”。那些字,仿佛不是写出来的,而是自然流淌出来的,笔画的起收之间充满了音乐般的韵律感。我注意到,有些字的处理手法非常大胆,在传统规范上做了极富个性的变通,这种“不拘泥于形,而专注于神”的气韵,恰恰是当代书坛最欠缺的。然而,我发现,在某些特定的楷书作品中,行书的影子似乎过早地渗透进去了,这让我有些困惑,是不是不同时期的创作风格差异巨大,如果能有一个明确的时间轴标注,标明每件作品大致的创作年代,对于我们揣摩作者心境的流变过程将是极大的帮助。毕竟,研究艺术史,时间线索是串联理解的骨架啊。

评分我这次购买这套书,很大程度上是冲着它所代表的文化精神去的,它不仅仅是艺术作品的集合,更是一种生活哲学的体现。阅读这些墨迹,就像与一位跨越千年的智者进行无声的对话。那些看似随意的点画之间,蕴含着对人生的洞察、对时局的感慨,以及对自我价值的坚守。我常常在深夜里,对着其中几幅气势磅礴的长篇作品细细品味,试图理解作者在挥毫之时,内心世界的波澜壮阔。当然,如果配套的文字注释能够更加丰富,尤其是在解释一些典故或用典的出处时,能提供更详尽的背景资料,那么对于非专业背景的读者来说,理解的深度将会被极大地拓宽。目前的内容已经非常出色了,但文化普及的道路永无止境,一点点微小的增补,都可能开启一扇新的大门。

评分说实话,这套书的收录范围之广,确实配得上“全集”二字,几乎囊括了这位大家一生中不同媒介、不同情绪下的所有重要作品片段。我尤其欣赏它对那些带有强烈个人情感色彩的小品文手稿的重视,这些往往是研究其文学修养和日常心境的绝佳窗口。不过,作为一名长期研究古代文人生活的爱好者,我希望能看到更多关于装裱和题跋的细节说明。例如,有些作品流传过程中可能经历过重装或修补,这些痕迹对于判断其真实性和历史价值至关重要。现在的图版虽然清晰,但对于那些极其细微的“历史伤痕”——比如墨色的晕染边界,或者纸张的纤维走向,如果能用更高倍率的局部放大图来呈现,哪怕只是作为附录,那对我们这些追求极致的鉴赏者来说,简直是无价之宝。

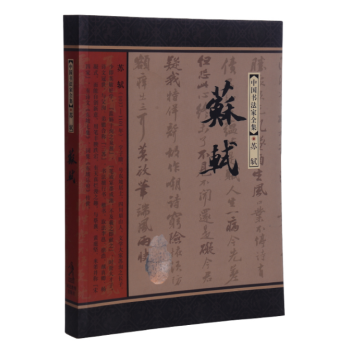

评分这套书的装帧设计确实让人眼前一亮,光是触摸到封面那种温润的质感,就能感受到出版方在选材上的用心。我特别喜欢它那种典雅又不失厚重的色彩搭配,虽然是收录古代大家的墨迹,但整体视觉效果却一点都不显得陈旧。内页的纸张选择也深得我心,米白色的调子,既保护了眼睛,又能真实地还原出墨色的层次变化,那些细腻的笔触、飞白和浓淡的枯湿变化,通过这种纸张呈现出来,简直就是一场视觉的享受。不过,说实话,如果能再附赠一本关于历代书体演变的简明图册就更完美了。比如,初学书法的人可能对宋代的“尚意”风格理解得还不够透彻,如果能有一册辅助读物,从更宏观的角度梳理一下不同时代书风的地域特点和审美取向,那学习的效率一定会大大提高。当然,作为一套纯粹的碑帖影印集,它无疑是精品中的佼佼者,但如果能增加一些现代视角下的学术探讨或比较研究,或许能让这套“全集”的价值更上一层楼,吸引更广泛的读者群体。

评分从技术角度来看,这套书的印刷质量达到了一个非常惊人的水准,几乎可以媲美博物馆的复制品。特别是对于那些墨色极淡、枯笔较多的部分,一般的影印本会完全丢失细节,但这一套却能将那些若隐若现的“空气感”捕捉得惟妙惟肖。这说明在制版和套印的过程中,色彩的校对工作做得极其精细,对原件的“黑度”把握得非常到位。唯一让我感到略有遗憾的是,对于那些行草作品中特有的“牵丝连带”的处理,有时候由于装订的边距控制,使得部分连接笔画被裁切得有些生硬,虽然不影响整体观感,但对于研究笔法的连贯性来说,总觉得损失了一点点“气势的完整性”。下次如果能考虑到装订的留白能更贴合草书的自然走势,或许能提供更无损的阅读体验。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有