具体描述

内容简介

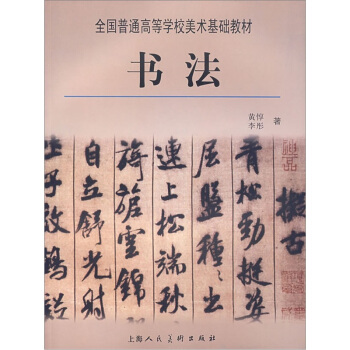

按照教育部对全国学校艺术教育发展规划(2001-2010年)的要求,我们出版了这套全国普通高等学校美术基础教材。《书法》是他们多年来对书法艺术教育实践的总结,它突破了一般书法教材只注重知识和技能介绍的模式,充分体现了书法学习的教育规律和书法教学理念,并尽可能地吸收学科研究的最新成果,是一本行之有效的书法艺术教材。

本教材由南京艺术学院教授、博士生导师黄惇先生和副教授李彤博士编著。该教材是多年来书法艺术教育实践的总结,它突破了一般书法教材只注重知识和技能介绍的模式,充分体现了书法学习的教育规律和编著者的书法教学理念,并尽可能地吸收了学科研究的最新成果,是书法艺术学习的一本行之有效的书法艺术学习方案和指导用书。

目录

第一章 书法概论一、什么是书法艺术

(一)什么是艺术

(二)作为艺术的书法

二、书法艺术的艺术语言

(一)书法艺术的艺术语言

1.笔法

2.字法

3.章法

(二)笔法在书法艺术中的核心地位

三、书法艺术作品美的构成

1.汉字“感目”之形美

2.情思表现之美

3.形式技巧之美

书法概论思考题

第二章 技法篇

一、总论

(一)技法学习的阶段性与总体性

1.总体目标与阶段性目标的设立

2.总体规划与训练步骤

3.阶段性训练的衔接

(二)技法学习的方法

1.范本的选择

2.技能的训练——临摹

3.技能的创造性运用——从临摹到创作

(三)书法艺术的工具与材质

1.笔

2.墨

3.纸

4.砚

(四)写字的姿势与执笔的方法

1.写字的姿势

2.执笔的方法

二、篆书

(一)概论

1.大篆

(1)甲骨文

(2)金文

(3)石鼓文

2.小篆

(二)学习步骤

(三)篆书的技法与训练

1.工具与材料

2.选帖

3.书写的技法与训练

(1)石鼓文与小篆

(2)金文

三、隶书

(一)概论

(二)学习步骤

(三)隶书的技法与训练

1.工具与材料

2.选帖

3.书写的技法与训练

四、楷书

(一)概论

(二)学习步骤

(三)楷书的技法与训练

1.工具与材料

2.选帖

3.书写的技法与训练

五、行书

(一)概论

(二)学习步骤

(三)行书的技法与训练

1.工具与材料

2.选帖

3.书写的技法与训练

六、草书

(一)概论

(二)学习步骤

(三)草书的技法与训练

1.工具与材料

2.选帖

3.书写的技法与训练

六、书法的创作

(一)从临摹到创作

1.集字法

2.夹字法

3.创作临摹法

(二)书法作品的形式与章法

1.作品的形式

2.作品的章法

(三)如何提高书法艺术的创作能力

技法篇思考题和学习要求

第三章 书法简史

一、先秦书法

(一)汉字的起源

(二)殷商时期的书法

1.甲骨文

2.金文

3.简犊书法

(三)西周时期的书法

(四)春秋战国时期的书法

二、秦汉书法

(一)秦代的书法

(二)汉代的书法

1.汉代的书体及其演变

2.汉代的文字留存

3.书法家

三、魏晋书法

(一)三国两晋时期的书法

1.刻石文字

2.墨迹留存

3.书法家

(二)东晋时期的书法

1.以士族为特征的东晋书家群体

2.王羲之与王献之

3.东晋墓志与碑刻

四、南北朝书法

(一)南朝的书法

(二)北朝的书法

1.碑版

2.造像题记

3.北朝墓志

4.摩崖刻石

五、隋唐五代书法

(一)隋朝的书法

(二)初唐时期的书法

(三)中唐时期的书法

(四)晚唐及五代的书法

六、宋辽金书法

(一)北宋时期的书法

(二)南宋时期的书法

(三)辽、金书法

七、元代书法

八、明代书法

(一)明代前期书法

(二)明代中期书法

(三)明代后期书法

九、清代书法

(一)清代前期书法

(二)清代中期书法

(三)清代晚期书法

书法简史思考题

第四章 历代经典书论导读

一、赵壹《非草书》

二、蔡邕《九势》

三、卫恒《四体书势》

四、王僧虔《笔意赞》

五、陶弘景《与梁武帝论书启》

六、虞世南《笔髓论》

七、孙过庭《书谱》

八、张怀璀《六体书论》

九、苏轼论书

十、米芾《海岳名言》

十一、姜夔《续书谱》

十二、赵孟炬《兰亭十三跋》

十三、董其昌《画禅室随笔》

十四、笪重光《书筏》

十五、阮元《北碑南帖论》

十六、包世臣《艺舟双楫》

十七、康有为《广艺舟双楫》

作品欣赏

前言/序言

用户评价

《书法》这本书,对我而言,更像是一场心灵的旅行,而不是一次简单的知识获取。作者以一种非常独特的方式,将我带入到中国书法那博大精深的艺术殿堂。我尤其欣赏书中对“用笔”的阐释。它没有停留在我理解的“提按顿挫”这些枯燥的术语上,而是将用笔的每一个动作,都赋予了生命。他会告诉你,一笔下去,不仅仅是墨水的痕迹,更是作者心绪的起伏,是力量的传递,是情感的宣泄。我特别喜欢其中关于“飞白”的描写,那种笔力即将枯竭,却又在最后一刻爆发出的力量,仿佛是一种生命的顽强。作者用“挣扎”、“呼唤”、“呐喊”等词汇来形容,让我深深地感受到了书法中蕴含的张力。书中对行书的解读也让我受益匪浅。它不像楷书那样规整,也不像草书那样奔放,行书更像是一种介于两者之间的微妙平衡。作者认为,行书最能体现书写者的个性,它既有规矩的约束,又有情感的自由,是一种“人书俱老”的境界。我常常在阅读时,脑海中浮现出晋代文人雅士,在酒酣耳热之际,信手拈来,挥毫泼墨的场景,那种飘逸洒脱,浑然天成的感觉,真的让人心生向往。

评分读完《书法》这本书,我感觉自己对“写字”这件事的理解,得到了一个质的飞跃。它不是那种教你如何握笔、如何运腕的书,而是一种更高层面的引领。我尤其喜欢作者对“节奏”的阐释。他认为,书法作品的生命力,很大程度上体现在其内在的节奏感上。这种节奏,不仅仅是笔画之间的快慢疏密,更是字与字之间、行与行之间的呼应与起伏。他会将书法作品比作一首无声的诗,或者一曲动人的乐章,这种比喻,让我深刻地感受到了书法中的“韵律美”。书中对汉代简牍、帛书的介绍也让我大开眼界。它让我看到了书法在不同材质、不同书写条件下的演变,以及那种古朴、自然的生命力。作者用非常生动的语言,描绘了古人在竹简上、丝帛上,用粗砺的笔尖,记录着他们生活中的点点滴滴。那种朴拙、厚重,却又充满活力的感觉,让我仿佛穿越了时空,看到了那个遥远的时代。这本书让我明白,书法不仅仅是文人的雅事,更是承载着人类文明的印记,是历史留下的宝贵财富。

评分《书法》这本书,对我来说,是一次心灵的触动,一次审美上的启迪。它让我看到,书法不仅仅是一种书写技巧,更是一种与自我、与历史、与自然的对话方式。我特别喜欢作者对“气韵生动”的解读。他认为,好的书法,不仅仅是笔画的工整,结构的均衡,更重要的是要有一种“气”在其中流淌,有一种“韵”在其中回荡。这种“气韵”,是书写者的精神力量,是作者情感的抒发,是作品生命力的来源。书中对晋代王羲之的书法解读,让我印象最为深刻。作者并没有简单地赞美《兰亭集序》的“天下第一行书”之名,而是深入剖析了王羲之当时的心境,那种“死生契阔,与子成说”的感慨,那种对生命无常的叹息,是如何通过他那行云流水般的笔墨得以淋漓尽致地展现出来的。读到那里,我仿佛看到了王羲之在曲水流觞之际,文思泉涌,笔尖在纸上飞舞,每一个笔画,每一处留白,都充满了情感的张力。这本书让我明白,真正的书法艺术,是能够打动人心的,它能够传递情感,能够引起共鸣。

评分《书法》这本书,让我看到了一个我从未想象过的书法世界。它不是一本教授技巧的“工具书”,而更像是一本引导读者“体悟”的书。我特别喜欢书中关于“笔墨趣味”的论述。作者并没有用枯燥的术语去解释,而是用生动的比喻,把笔墨的微妙变化描绘得栩栩如生。他会将墨的浓淡比作情感的起伏,将笔的干湿比作生命的呼吸,这种诗意的描绘,让我对书法有了全新的认识。我印象最深刻的一段,是关于宋代书法的解读。作者认为,宋代书法最大的特点是“尚意”,也就是说,更注重表达书写者个人的意趣和情感。他用大量篇幅分析了苏轼、黄庭坚等人的作品,认为他们的书法,不仅仅是漂亮的字,更是他们豁达的人生观,他们对自然的感悟,对生活的诗意表达。作者甚至将他们的书法解读为一种“哲思”,一种对人生“道”的探寻。读到那里,我仿佛看到了宋代文人的生活场景,他们饮酒赋诗,赏花品茗,那种悠然自得,超凡脱俗的精神状态,都浓缩在了他们的笔墨之中。这本书让我明白,好的书法,不仅仅是技巧的娴熟,更是作者内心世界的真实写照。

评分读完《书法》这本书,我感觉自己仿佛经历了一场精神的洗礼。它不是那种让你立刻就能提起笔来写出惊世之作的书,而是一种潜移默化的影响,一种对“道”的启迪。作者在书中反复强调书法的“意境”,而不是单纯的“形迹”。我印象最深刻的一段,是关于颜真卿的书法。作者没有仅仅停留在颜体字那种端庄、雄浑的外在特征上,而是深入剖析了颜真卿作为一个文人,一个忠臣,他内心的激荡与情感是如何通过他的笔墨得以释放的。那种“力透纸背”的感觉,不仅仅是力度的问题,更是他内心一种不屈的精神的象征。读到那里,我仿佛看到了颜真卿在大义面前的凛然,看到了他对于国家和民族的深沉热爱,这些情感,最终化作了他笔下一篇篇振聋发聩的篇章。书中还涉及了宋代书法,那种追求“尚意”的特点,更是让我看到了书法从一种技艺向一种生活态度升华的过程。苏轼、黄庭坚等人的作品,不仅仅是漂亮的字,更是他们豁达的人生观,他们对自然的感悟,对生活的诗意表达。作者通过对这些大师作品的解读,让我明白,书法不仅仅是手腕的技巧,更是心性的修炼,是个人精神世界的投射。这本书让我重新审视了“写字”这件事,它不再是简单的摹仿,而是一种与自我对话,与历史对话,与天地对话的方式。

评分《书法》这本书带给我的震撼,是前所未有的。我之前接触过一些书法入门的书籍,它们大多侧重于笔画、结构、章法等具体技法,看完之后,虽然知道了一些理论,但真正拿起笔来,却依然感觉茫然。而这本书,却完全避开了那种生硬的教学模式。它更多的是一种引领,一种引导你走向书法艺术殿堂的引路人。我特别喜欢其中对历代碑帖的品鉴,作者并没有简单地罗列它们的优点,而是从历史的维度,文化的维度,甚至哲学的高度,去解读这些碑帖的价值。例如,在谈到赵孟頫时,作者并没有仅仅赞美他笔法的圆润流畅,而是探讨了他身处元代,作为汉族文人的那种复杂心境,以及他的书法在某种程度上如何成为一种文化上的“妥协”与“坚持”。这种解读,让我看到了书法艺术背后所承载的时代信息和人文关怀。书中对草书的描述也让我眼前一亮,作者并没有将草书描绘成一种潦草难辨的“鬼画符”,而是展现了它那种自由奔放、情感充沛的艺术魅力。他用生动的语言,描绘了张旭、怀素如何在狂草中释放自己的激情,那种“挥毫落纸,如有神助”的感觉,真的让我心驰神往。这本书让我明白,理解书法,不仅仅是理解文字本身,更是理解写字的人,理解他们所处的时代,理解他们想要表达的情感。

评分捧着《书法》这本书,我常常陷入沉思。它所展现的书法世界,远比我想象的要广阔和深邃。作者并没有试图教我如何“写好字”,而是引导我去“感受字”。我尤其被书中关于“墨”的论述所吸引。作者用极富诗意的语言,描绘了墨在宣纸上晕染开来的微妙变化,那种浓淡干湿的层次感,仿佛是大自然在纸上的写意。他将墨色比作情感的流动,将笔触比作生命的呼吸,这种联想,让原本抽象的笔墨线条,顿时鲜活了起来。书中对唐代楷书的分析也让我耳目一新。作者并没有仅仅强调欧阳询的险峻、虞世南的温润、褚遂良的秀逸,而是深入探讨了唐代作为一个盛世,其书法中所蕴含的雍容大气,严谨规范,以及那种对美的极致追求。他认为,唐代楷书的美,是一种秩序之美,是一种力量与和谐的统一,是那个时代精神风貌的缩影。我经常在阅读中,脑海中浮现出唐代宫廷中的场景,想象着那些书法家在为帝王将相书写奏章,或是在记录国家的典章制度,那种神圣感和使命感,似乎也融入到了他们的笔墨之中。这本书让我看到,书法不仅仅是个人情趣的表达,更是历史文化的重要载体,它承载着一个民族的审美观念,承载着一个时代的记忆。

评分我最近读了《书法》这本书,它的内容给我的启发实在是太大了,简直可以说是颠覆了我之前对书法的所有认知。我之前一直以为书法就是写好看的字,最多再了解一些历史名家的故事。但这本书完全不是这样,它更像是一部关于“精神”的书。我特别喜欢作者对“法度”和“自由”的探讨。他并没有简单地说要遵循某种法度,或者追求某种自由,而是深入地分析了这两者之间的辩证关系。他认为,真正的书法艺术,是在严谨的法度中寻求自由,又在看似自由的挥洒中蕴含着内在的法度。书中对魏晋时期书法的解读让我印象极其深刻。他描绘了那个时代文人的风骨,那种超然物外的洒脱,那种对生命的深刻体悟,是如何通过他们的笔墨得以展现的。他认为,那个时期的书法,虽然不像唐代那样规整,也不像宋代那样讲究意趣,但却有着一种独特的“气韵”,一种“天真烂漫”的美。这种美,不是刻意追求的,而是从内心深处自然流淌出来的。作者通过对曹魏时期碑刻的分析,让我看到了那种粗犷、朴拙,却又充满生命力的力量。读到那里,我仿佛看到了那个乱世中的文人,在忧患中依然保持着对美的追求,对精神的坚守。这本书让我明白,书法不仅仅是外在的技法,更是内在精神的体现。

评分读完《书法》这本书,我感觉自己对“美”有了更深的理解。它不是一本枯燥的理论书,而是充满了艺术的灵性。我尤其喜欢作者对“用笔”的细致描绘。他并没有停留在简单的“提按顿挫”上,而是将每一个笔触都赋予了生命。他会告诉你,一笔下去,不仅仅是墨水的痕迹,更是作者心绪的起伏,是力量的传递,是情感的宣泄。他甚至将笔触的轻重缓急,比作心跳的节奏,比作呼吸的韵律,这种比喻,让我看到了书法中蕴含的生命力。书中对唐代碑学的分析也让我大开眼界。作者并没有简单地赞美唐代书法的雄浑、严谨,而是深入探讨了那个时代书法所反映出的社会风貌和政治文化。他认为,唐代碑学,不仅仅是一种书写风格,更是那个时代强盛、开放、包容的精神象征。他用生动的语言,描绘了唐代书法家们在宏伟的宫殿、庄严的寺庙中,为国家书写功德碑、纪事碑的场景。那种气势恢宏,一丝不苟的风格,让我感受到了那个时代的雄心壮志。这本书让我明白,书法不仅仅是个人情趣的表达,更是时代精神的缩影,是历史文化的重要载体。

评分我最近读了一本叫做《书法》的书,说实话,这本书的内容远超我的想象。起初,我以为它会是一本枯燥的技法讲解,充其量加上些历史背景的堆砌。然而,作者却以一种近乎诗意的笔触,将书法的世界徐徐展开。它不像我之前看过的任何一本书法教材,没有那些令人望而生畏的笔画分解图,也没有冷冰冰的理论术语。相反,它更像是一场穿越时空的对话,与历代书法大师的神交。我尤其喜欢其中对王羲之《兰亭集序》的解读,作者没有仅仅停留在字形分析上,而是深入挖掘了当时王羲之的心境,他那种“暂得欢愉,而皆虚无”的感叹,是如何通过墨迹在宣纸上流淌出来的。那种笔力的遒劲,墨色的浓淡,笔画间的顾盼,都仿佛在诉说着一个时代的风云变幻,以及个人在历史洪流中的渺小与伟大。书中对汉代隶书的描述也让我印象深刻,那种朴拙的厚重感,饱满的笔画,以及字形中蕴含的古朴气息,仿佛能触摸到遥远的时代。作者并没有直接告诉你“这个字要这样写”,而是通过描绘字形背后的精神力量,让你去感受,去领悟。我常常会在夜深人静时,捧着这本书,想象着那些古老的笔尖在纸上飞舞,感受着文字的生命力。这本书真的不仅仅是一本关于“书法”的书,它更是一本关于“人”的书,关于艺术的沉淀,关于历史的呼吸。我从中获得的,不仅仅是书写技巧的启发,更是一种对美的深刻理解,对生命哲学的思考。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国现代书法论文选(2) [Florilegium of Theses on Contemporary Chinese Calligraphy] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11096615/rBEHZlBzqnIIAAAAAABwfpJ-dwMAABpEQPlJ14AAHCW629.jpg)