具体描述

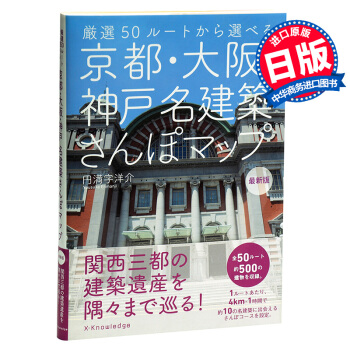

京都·大阪·神戸 名建築さんぽマップ 新版

作者:円満字洋介(著)

単行本(ソフトカバー): 255ページ

出版社: エクスナレッジ (2016/6/1)

言語: 日本語

ISBN-10: 4767821614

ISBN-13: 978-4767821610

発売日: 2016/6/1

梱包サイズ: 21.1 x 14.9 x 1.5 cm

内容紹介

建物の鑑賞方法がわかる!

つくった人のこともわかる!

できたころの時代がわかる!

街やその土地の歴史もわかる!

京都

1.洛中エリア

2.御苑北西エリア

3.洛東エリア

4.東山エリア

5.蹴上エリア

6.本願寺エリア

7.紫野エリア

8.洛北エリア

9.洛南エリア

大阪

10.船場エリア

11.ミナミエリア

12.西区エリア

13.キタエリア

14.上町エリア

15.上本町エリア

16.天王寺エリア

17.淀川区エリア

18.大川エリア

19.泉北エリア

20.泉南エリア

神戸

21.池田エリア

22.尼崎エリア

23.西宮エリア

24.芦屋エリア

25.神戸東灘エリア

26.神戸灘エリア

27.神戸中央エリア

内容(「BOOK」データベースより)

京都19ルート、大阪21ルート、神戸10ルートで名建築を楽しみながら、健康増進!1ルートあたりの総距離、参考タイム、消費カロリー、お休みどころも掲載。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

円満字/洋介

1960年大阪府生れ。修復建築家、水彩画家、文筆家。西日本建築探偵団と称してまちを歩く。京都工芸繊維大学建築学科卒。円満字建築事務所代表。京都精華大学、摂南大学他の非常勤講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

用户评价

如果用一个词来形容这本书给我的整体感受,那就是“克制而饱满”。它没有用花哨的特效或者过度渲染的色彩来吸引眼球,所有的信息呈现都非常得体。文字的份量恰到好处,图片的选择也极为讲究,多是捕捉建筑与周围环境互动的瞬间,而不是那种缺乏生命力的正面大图。这种摄影风格,让原本可能略显严肃的建筑主题变得非常亲和。对于我这种希望通过阅读来提前“预习”旅行的人来说,这种克制感尤其重要,它给了我足够的想象空间,让我可以带着自己的理解和期待去现场验证书中的描述,而不是被固定的审美先行框死。

评分阅读这本书的过程,让我对京都、大阪和神户这三座城市的关系有了全新的认识。它不仅仅是简单地将这三个地理位置并列,而是通过建筑的语言,展示了它们在历史长河中相互影响、各自发展的独特路径。比如,书中对神户开港后西式建筑的集中介绍,与京都的传统町屋形成了鲜明的对比,这种对比本身就构成了对关西文化多样性的深刻阐释。我感觉自己仿佛完成了一次穿越时空的对话,从江户时代的匠心到明治维新的冲击,再到战后的重建与创新,这座地图册像一条无形的线,将这些看似独立的城市景观串联成一个有机的整体,让人对这片土地的历史深度有了更立体的感知。

评分初次翻阅时,我立刻感受到了一种非常精准的“在地感”。它不像很多旅游指南那样,只是罗列出“必去”的打卡点,而是真正深入到了城市的肌理之中,挖掘出那些藏在小巷深处、不为大众所熟知的精品。地图的标注非常细致,连一些难以定位的隐蔽入口和最佳观赏角度都清晰地指示出来,这对于计划自由行的旅人来说简直是无价之宝。更难能可贵的是,书中对不同时期建筑风格的演变脉络梳理得极为清晰,从早期的日式传统木结构到受西方影响的现代主义,每一步的过渡都解释得合情合理,让人在“看”的同时,也能在脑海中构建起一个清晰的历史时间轴。这不仅仅是一本看图册子,更像是一部微缩的关西地区近代建筑史的入门读本。

评分我必须承认,我是一个有点“矫情”的读者,对工具书的实用性要求很高,但又厌恶其设计上的匠气。这本册子的平衡感做得极其出色。它的实用性体现在其信息密度和易用性上,但它的美感却来自于对“散步”这一行为的尊重。它没有强迫你像赶集一样跑完所有点,而是鼓励你放慢脚步,用脚步去丈量城市的节奏。书中的推荐路线设计也充分考虑了步行者的舒适度,比如,它会贴心地提示哪个时间段光线最好,哪个街区最适合停下来喝一杯咖啡,这种对体验的关注,让我觉得作者真的理解“散步”的真谛——享受过程而非仅仅抵达终点。

评分这本书的版式设计真是让人眼前一亮,那种对细节的考究,从纸张的触感到内页的排版,都透露出一种匠人精神。我特别喜欢它在介绍不同建筑时所采用的图文比例,不是那种冷冰冰的资料堆砌,而是充满了生活的气息和人文关怀。比如,在讲述某个老建筑的历史沿革时,作者没有使用过于枯燥的学术语言,而是巧妙地穿插了一些当地人的生活轶事,让我感觉自己不是在读一本导览手册,而是在聆听一位资深老友的娓娓道来。这种叙事方式极大地提升了阅读的沉浸感,让那些静止的钢筋水泥仿佛都活了过来,有了自己的呼吸和故事。即便是对于我这种对建筑史并非专业的读者来说,阅读起来也毫无压力,反而被深深吸引,忍不住想立刻买张机票,去亲眼看看书里描绘的那些光影变幻和结构之美。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有