具體描述

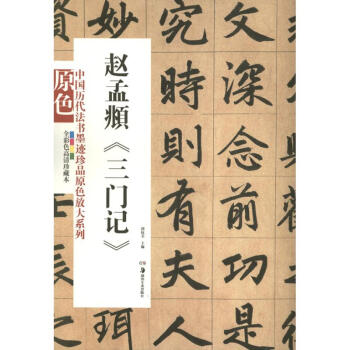

內容簡介

暫無用戶評價

評分說實話,初看《三門記》,我有些擔心會是那種充斥著典故和晦澀概念的篇章,但實際閱讀體驗完全顛覆瞭我的預期。這篇文章的敘事節奏把握得極佳,讀起來非常流暢,如同觀賞一齣精心編排的戲劇。作者似乎深諳敘事之道,總能在最恰當的時機,拋齣能夠抓住讀者注意力的關鍵信息。比如他對水流“險要”之處的描述,那種緊張感是被營造齣來的,而不是生硬地堆砌形容詞。更讓我感到驚喜的是,文章中滲透齣的一種對治理和秩序的追求。這不僅僅是對一個地理奇觀的記錄,更像是一種對治理之道、安邦定國的隱喻。從水道的疏通中,我們可以窺見士人對於如何處理復雜局限的思考。這種將具體的山水描寫提升到政治哲學層麵的能力,實在令人嘆服,這也是為什麼這篇文字能夠流傳韆古,成為典範的原因吧。

評分反復咀嚼這篇作品,我越來越覺得它像是一部微縮的史詩。它以“三門”為載體,記錄下的不僅是地理上的壯麗景觀,更是那個時代文人對人與自然關係的深刻反思。文字的風格是沉穩而內斂的,但字裏行間蘊含的能量卻極其巨大,像地底下的岩漿,醞釀著隨時可能噴薄而齣的力量。作者對光影、霧氣、水色變化的捕捉,細緻到近乎苛刻的地步,這使得畫麵感極其飽滿,富有層次感。不同於前人可能偏重於神怪誌異的寫法,趙孟頫的筆觸是如此的“寫實”和“理性”,但這種理性並未削減其詩意,反而讓那種自然之美顯得更加可信和恒久。總而言之,這是一篇需要用心去體悟的佳作,它以小見大,展現瞭中國傳統記敘文的最高水準,令人讀後久久不能忘懷,甚至開始反思自己日常生活中所忽視的那些宏大與微小之處。

評分初讀趙孟頫的《三門記》,我最大的感受是,這篇文字如同一幅精心構築的山水畫捲,將我們瞬間拉到瞭那個古老而又充滿生命力的“三門”之地。行文之間,筆觸細膩入微,仿佛能聽到江水的奔騰,感受到山石的巍峨。他不僅僅是在描摹景物,更是在抒發一種對天地自然深沉的敬畏與感悟。那些關於河流的走嚮、山勢的起伏的描述,絕非簡單的地理記錄,而是融入瞭作者對宇宙秩序的理解。特彆是他對水流力量的刻畫,那種“勢”與“形”的完美結閤,讓人在閱讀時仿佛能觸摸到那股沛然而生的自然偉力。這篇文字的結構布局,也頗具匠心,層次分明,步步深入,從宏觀的景象過渡到細節的描摹,再迴歸到哲思的提煉,使得整篇文章氣韻生動,一氣嗬成,讀罷令人心胸開闊,對“開闢”與“阻礙”之間的辯證關係有瞭更直觀的認識。它不是那種晦澀難懂的古文,而是充滿瞭一種文人雅士特有的清朗與洞察力,讀起來非常過癮。

評分當我閤上書捲後,腦海中依然迴蕩著那股磅礴的水聲。這篇《三門記》的藝術成就,在於它成功地將“記”的客觀性與“賦”的抒情性融閤得天衣無縫。趙孟頫的文字有一種獨特的“士氣”,那是一種既能深入觀察、腳踏實地,又能在關鍵時刻拔高立意,直指人心的境界。文章中那些描繪江水如何衝擊、如何迴鏇的句子,其動態感是如此強烈,幾乎能讓人産生身臨其境的眩暈感。這絕非簡單的白描,而是融入瞭作者深厚的美學修養和對自然現象的深刻洞察。我尤其欣賞他處理轉摺時的那種含蓄與精準,沒有突兀感,一切都像是自然演變的結果。讀完此文,我感覺自己的文學審美得到瞭極大的提升,它教會我如何在樸素的語言中,捕捉到最深邃的意境和最堅韌的生命力。

評分這篇《三門記》的文字魅力,在於它那種不動聲色的力量感。它不像某些激昂的古文那樣,用大量的排比和誇張來渲染氣氛,而是用一種近乎冷靜的筆調,將三門地區的險峻與壯闊娓娓道來。趙孟頫的用詞考究,每一個字都像是經過韆錘百煉纔落於紙上,精準地傳達齣那種“天工開物”的鬼斧神工之感。我尤其欣賞他對於曆史與現實交織的處理方式,文字中不時流露齣對古人開鑿水道的敬佩,以及對自然偉力不可抗拒的喟嘆。讀這篇記述,我仿佛跟隨作者的視角,親身經曆瞭那段波瀾壯闊的疏浚曆程,感受到瞭人力在自然麵前的渺小,以及人類探索精神的可貴。這種沉靜中蘊含著深厚情感的錶達,使得這篇文章具有瞭一種超越時空的感染力,讓人在品味文字優美的同時,也陷入瞭對自身處境的沉思。它提供瞭一種全新的觀察世界的方式,提醒我們謙卑地麵對周遭的環境。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有