具体描述

●二、陶文

●三、《石鼓文》

●四、《祀三公山碑》

●五、《开通褒斜道刻石》

●六、《石门颂》、《杨淮表记》

●七.《西狭颂》、《部阁颂》

●八、《礼器碑》、《夏承碑》

●九、《张迁碑》、《鲜于璜碑》

●十、汉简

●十一、砖文

●十二、《石门铭》

●十三、《广武将军碑》

●十四、《爨宝子碑》

●十五、《好大王碑》

●十六、《嵩高灵庙碑》

●十七、《四山摩崖》

●十八、铁山摩崖《石颂》

●十九、《泰山金刚经》

●二十、《吊比干文》

●部分目录

内容简介

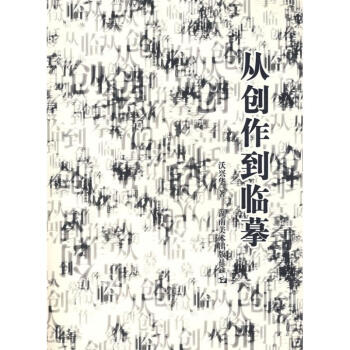

当你经历了从临摹到创作之后,已经具备了一定的传统功底,一定的创作能力,这时学习的重点应当从手的提高转移到心的升华,着力于建树自己的价值判断和意义追求。并且根据这种价值判断和意义追求,在名家书法、民间书法乃至古往今来的一切文字遗存中去寻找去发现,去阐释去表现,使临摹行为在创作需要的指引下,从一种求知活动变为培养、发展和实现自我的工夫。这样的学习方法就是从创作到临摹。 从临摹到创作,然后再从创作到临摹,这是作者学习书法的两个阶段,它们是一个连续的发展过程,而这本集子正好完整地反映了从创作到临摹的探索过程。用户评价

我关注到这本书在论述艺术哲学观时,引用了相当多的跨学科知识,从建筑学的空间理论到古典音乐的和声学概念,作者似乎意图打破学科壁垒,构建一个更为宏大的美学体系。这使得阅读体验变得极其丰富,不再是孤立地讨论绘画技巧,而是将其置于人类文化和感知经验的广阔背景之下。这种深邃的思辨,对于想要提升自己思想深度的读者来说,无疑是一笔宝贵的财富。我常常需要放慢速度,甚至停下来思考作者提出的那些关于“原创性”与“借鉴”之间微妙界限的讨论,这些探讨迫使我重新审视自己以往的创作习惯和对艺术史的肤浅认知。

评分说实话,我是在朋友的强烈推荐下才购入的,起初还有些疑虑,毕竟市面上关于技法的书籍汗牛充栋,真正能让人眼前一亮的太少。然而,这本书的内容深度和广度远远超出了我的预期。它并没有直接抛出“如何画”的公式,而是花了大量篇幅去探讨“为何如此”的底层逻辑。我特别喜欢其中对于“观察力培养”的章节,作者用一系列日常可见的现象,拆解了视觉信息的接收过程,这对我这样一个习惯性依赖手机滤镜的现代人来说,简直是一剂清醒剂。阅读过程中,我仿佛被带入了一个慢镜头回放的世界,重新学习如何用眼睛去“看”光影、结构和体积。这种由内而外的重塑过程,比单纯地模仿某个大师的笔触要来得更有价值和持久的影响力。

评分这本厚重的书,装帧古朴,封面设计简洁却不失韵味,初拿到手时,我的内心是充满期待的。我是一个对图像艺术有着强烈好奇心的人,总想探寻那些经典作品背后隐藏的技法脉络和心路历程。书页的触感非常舒服,纸张的纹理让人在翻阅时有一种与传统手工艺品对话的感觉。我尤其欣赏作者在排版上展现出的匠心,那些精美的插图与文字的布局相得益彰,没有丝毫的拥挤感,反而营造出一种宁静而专注的阅读氛围。整体来看,这本书给人的第一印象是“质感”和“诚意”,它不像市面上很多快餐式的教程那样浮躁,而是沉下心来,试图构建一个完整的美学认知框架。翻开扉页,作者谦逊的引言便让我感觉到了作者对自身知识体系的尊重,这让我更愿意跟随他的引导,去探索艺术创作的深层奥秘。

评分这本书的叙事风格非常独特,它不是教科书式的生硬说教,更像是一位经验丰富的老匠人,在昏黄的灯光下,娓娓道来他毕生的心得体会。语言之间充满了对材料的敬畏和对创作过程的珍视。特别是关于“材料特性的挖掘”那几页,作者描述了不同颜料在不同湿度下可能产生的微妙变化,那种细腻到近乎偏执的观察,让我深感震撼。我从中领悟到,真正的艺术创作,绝非简单的技术叠加,而是一种与媒介进行深度对话的过程。每当我感到创作瓶颈时,翻阅这本书的某一个章节,总能找到新的启发点,那种感觉就像是迷路时,突然遇到了一位熟悉方向的向导,让人心安。

评分从装帧的质感到内容的层次感,这本书都体现出一种对阅读者智识的尊重。它要求读者付出时间与思考,但回报是丰厚的。我特别欣赏作者在探讨“审美疲劳”问题时所采取的批判性视角,他没有提供一个万能药方,而是引导我们去探寻个体审美差异的根源,以及如何保持创作生命力的持久新鲜感。对于那些已经有一定基础,但渴望在艺术道路上更进一步,追求精神内核的实践者而言,这本书更像是一座灯塔。它给予的不是工具,而是方向盘和导航图,指引你穿越迷雾,找到属于自己的独特航线。读完之后,我感觉自己对“如何看待艺术”这个问题,有了一个全新的、更坚实的起点。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有